RAT2は旧式の方が音が良い?| 購入する際の注意点も徹底解説

「RAT2は現行よりも旧式の方が良い」そんな話を耳にしたことはないだろうか?

確かに、旧式のRAT2は現行モデルとは異なるオペアンプを使用しており、サウンドには微妙な違いがある。

この差は小さなものではあるが、ギタリストにとっては非常に大きな違いになり得る。

特に、旧式RAT2を現行品として使っていた世代や、中古市場で手頃な価格で手に入れていた世代のギタリストにとっては、代替不能の魅力があると言える。

かくいう筆者もその口だ。

本記事では最近安く旧式を手に入手し、且つ過去に中古楽器店に勤務していた筆者がRAT2の現行と旧式の違いを紹介すると共に、旧式を購入する際の注意点なんかも解説していく。

【proco RAT2】唯一無二の個性。ディストーションの一つの完成形

RAT2とは?

RAT2はPro Coが製造するディストーションペダルで、多くのギタリストに愛用されている。80年代のハードロックから90年代のオルタナティブロック、さらには現代のポストロックやメタルまで、幅広いジャンルで使用される万能型の歪みペダルだ。

特に特徴的なのは、そのフィルターコントロールによるトーンの可変幅。温かみのあるオーバードライブ的なトーンから、鋭いディストーションサウンド、さらにはファズのような過激な歪みまで、セッティング次第で大きく表情を変える。

RAT2の特徴

1. 幅広いゲインレンジ

RAT2はクリーンブーストに近い軽い歪みから、激しいディストーションまで対応できる幅広いゲインレンジを持つ。ゲインを低く設定すると、クランチ寄りのオーバードライブ的な温かみのある音が得られ、高くするとエッジの効いたディストーションサウンドになる。さらに、フルゲインではファズのような荒々しい歪みに変化する。このゲインの可変幅がRAT2の魅力の一つであり、ジャンルを問わず使いやすい要因となっている。

2. バンドアンサンブルで埋もれない中域の押し出し

RAT2はミッドレンジの特性が強く、バンドアンサンブルの中でもしっかりと抜けるサウンドを提供する。特に、リードギターのトーン作りにおいて存在感を発揮し、単音弾きでも力強く前に出るサウンドを作れる。低域が過度に膨らまず、高域も耳に痛くなりすぎない絶妙なバランスが特徴で、幅広いセッティングに対応する。

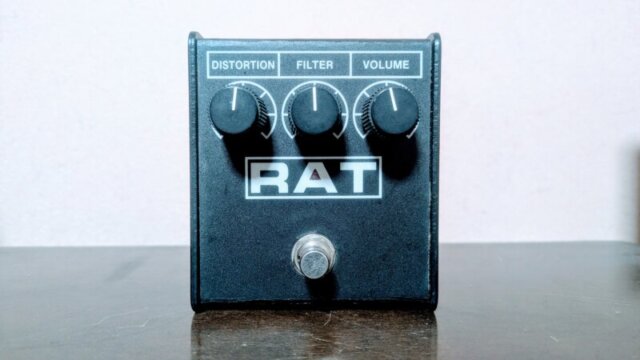

3. シンプルな3ノブ設計で直感的に操作可能

RAT2は、”DISTORTION”(ゲイン)、”FILTER”(トーン)、”VOLUME”(出力)の3つのノブだけで構成されている。特に”FILTER”ノブは、一般的なトーンコントロールとは異なり、高域をカットする方式になっており、回し方次第でオーバードライブ的な温かみのある音から、エッジの効いたディストーションサウンドまで調整できる。シンプルな構造ながら、多彩な音作りが可能で、初心者からプロまで幅広く愛用されている。

旧式のRAT2の特徴

1. フラットなケースデザイン

旧式のRAT2は、現行のモデルと異なりフラットなケースデザインを採用している。一方現行はケース上面に傾斜が付いており、スイッチの踏みやすさが向上していたりもするのだが、旧式の無骨でシンプルなルックスを好むギタリストも多い。

2. 独特なフットスイッチの踏み心地

旧式モデルのフットスイッチは、現行品に比べて柔らかく、踏み込んだときの感触が独特だ。この踏み心地が好まれることが多く、ライブパフォーマンスでの操作性の良さが評価されている。ただし、長年の使用による経年劣化で接点不良が起こる可能性もあるため、交換などのメンテナンスが必要になることもある。

3. 経年変化による音の個体差

旧式のRAT2は長年の使用や保管環境によって、個体ごとに微妙なサウンドの違いが生じる。長期間使われてきたものは部品が馴染み、独特のウォームな音色を持つことがある。こうした「エイジングされた音」を求めるギタリストにとって、旧式ならではの魅力となる。しかし、逆に状態の悪い個体では劣化が進み、本来のRAT2らしさが損なわれている場合もあるため、購入時のチェックは必須だ。

旧式と現行のサウンド差、体感としての違い

RAT2の旧式と現行モデルの最大の違いとして語られるのが、搭載されているオペアンプの違いだ。旧式はLM308というオペアンプを採用しており、現行モデルでは別のチップに置き換えられている。

一般的には、旧式の方が温かみのあるヴィンテージトーン、現行モデルはよりエッジの効いたモダンなサウンドと表現されることが多い。ただし、この違いは「聴き手」側からすればさほど大きくないと感じるかもしれない。録音やライブで音が混ざってしまえば、区別がつきにくいというのも正直なところだ。

だが、「弾き手」にとってはその差が確実に存在する。ピッキングのニュアンスがどこまで歪みに反映されるか、弦に触れた瞬間の立ち上がりが自然かどうか──。そうした感覚的な部分において、旧式の方が滑らかで心地よいと感じるプレイヤーは多い。特に旧式を現行品として日常的に使っていた世代や、中古市場で安価に手に入れていた世代のギタリストにとっては、それが“代替不能な魅力”となっている。

また、ゲインレンジにも違いがある印象を受ける。旧式はローゲイン時のクリーンな余白が広く、クランチとクリーンの境目を表現しやすい。一方、現行はより早く歪み始め、ハイゲインでの密度感が高く、よりアグレッシブな方向性に仕上がっている。自分がRAT2に求めるキャラクターがどこにあるのか──その見極めが、旧式と現行を選ぶ際の鍵になるだろう。

現行モデルを“旧式っぽく”使うには?

どうしても現行RAT2を旧式のようなフィールで使いたい──そんなニーズに対して一つの手段として知られているのが、昇圧である。RAT2は通常9Vで駆動するが、これを12Vや18Vで動かすことでレスポンスが向上し、ハイファイな音質へと変化する。

不思議なことに、ゲインはやや落ち着く傾向があり、結果としてよりクリーンで滑らかな歪み方になるため、「旧式のLM308っぽさが少し感じられる」と評価するプレイヤーもいる。ただし、当然ながらこの使い方には注意点がある。

まず、ノイズが増えやすくなること。また、ペダル内部のコンポーネントが想定以上の電圧で動作するため、故障のリスクもゼロではない。昇圧はあくまで“裏技”的なアプローチであり、自己責任のもとで行うべきだ。

それでも、現行モデルを少しでも自分好みに寄せたい、旧式のフィールを追体験したいというプレイヤーには、一度試してみる価値がある方法だと言えるだろう。

歪エフェクターの昇圧・降圧で音作りを変える! 〜18V駆動のメリットと注意点〜

旧式を狙うべき?

結論として、旧式を狙う価値はあるが、慎重に選ぶべき。

旧式RAT2は現行品とは異なるサウンドキャラクターを持ち、特にかつてのRAT2を使っていたギタリストにとっては代替不能な魅力がある。一方で、プレミア化が進み、状態が悪いものでも30,000円以上の価格がつくことも珍しくない。

この価格を考えると、

- 現行品のモディファイモデル(Oval toneなど)

- 高品質なコピーモデル(JHSやWalrus Audioなど)

を選ぶのも賢い選択だ。

特に旧式に触れたことのないユーザーにとってはモディファイモデルやコピーモデルの方が実用的で価格に対する効果も満足のいくものとなるだろう。

それでもどうしても旧式が欲しいなら、フリマサイトを毎日チェックし、根気よく探すしかない。

しかしながら製造から30年も経過している機材を買おうとなると部品の摩耗や傷など状態は良くない事の方が多いだろう。

最悪音が出ない、通電しない等…

そういったリスクも考慮すべきだ。

筆者が安く入手できた理由

筆者が旧式のRAT2を安価に入手できたのには、実は明確な理由がある。ポイントは2つ。

まず一つ目は、部品の状態があまり良くなかったこと。ジャックの接点が摩耗していたり、スイッチの動作が不安定だったりと、使用に少し不安の残る状態だった。こういった点は価格に大きく影響する。

そしてもう一つは、いわゆる“THE旧式”ではなかったという点。見た目は旧仕様のフラットな筐体とクラシックなツマミだったが、内部を開けてみると搭載されていたオペアンプは現行モデルと同じもの。つまり、旧式から現行へと切り替わる過渡期に製造された個体だった。

筆者としては、旧仕様のルックスが手に入っただけでも十分満足しているが、サウンド面では厳密には旧式とは言いきれない。そのため、「オペアンプは現行と同じなのに、高値で売られている個体」が存在している可能性もある。

これから旧式RAT2を購入しようと考えている人は、外観だけでなく、必ずオペアンプの型番まで確認することを強くおすすめしたい。

まとめ

RAT2の旧式モデルには確かに魅力がある。しかし、現行品でもRAT2らしさは十分味わえるため、無理に高額な旧式を狙う必要はない。

むしろ、現行品をしっかりセッティングして使いこなす方が得策だ。もし旧式を手に入れたいなら、価格と状態をよく見極め、根気よく探すのがベストだろう。

結局のところ、RAT2は「どのバージョンでも優れたディストーションペダル」であることに変わりはないのだ。