GT-1000・GX-100のベースアンプを徹底解説!ベーシスト必見の活用ガイド

GT-1000やGX-100はハイクオリティなギタープロセッサーとして広く支持されていますが、ベースに使った場合の実力が気になる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ベースアンプモデルにフォーカスして解説していきます。

筆者自身はGT-1000COREを3年ほど愛用しているギタリストであり、ベースが専門というわけではありませんが、「ギタリスト目線の意見」として参考にしていただければ幸いです。

AIRDとは

AIRD(Augmented Impulse Response Dynamics)は、BOSSがCOSMモデリングを進化させて開発した次世代のアンプモデリング技術です。

COSMとの違い

COSMは主にアンプの音質再現を目的としていましたが、AIRDは音だけでなくアンプとスピーカー間のインタラクションや、弾き心地までを忠実に再現します。これにより、演奏者がアンプと「一体化」する感覚を得られる点が大きな違いです。接続環境に応じて自動的にサウンドを最適化する機能も搭載されており、どのような状況でも一貫した高品質なサウンドを提供します。

GT-1000とGX-100の使えるアンプタイプの違い

結果的に言うと、GT-1000とGX-100は同じアンプタイプを使用できます。ただし、両モデルには音の解像度や味付けに違いがあります。

GT-1000は、自然で現実的なサウンドが特徴で、プロフェッショナル向けにチューニングされています。

GX-100は、ややエフェクティブで派手な音作りが可能で、ライブや目立つプレイスタイルに向いています。

価格差ほどの大きな差は感じられず、最終的には好みの問題になる場合も多いです。どちらも十分高品質で用途に応じて選ぶべきモデルです。

コンパクトなバリエーションモデル

GT-1000には、GT-1000COREという小型版、GX-100にはGX-10というコンパクトモデルがあります。これらはサウンドクオリティをそのままに、一部機能を削減してサイズを縮小することで、以下のようなメリットを提供します:

ポータビリティの向上:軽量でエフェクターボードに組み込みやすい。

システムの簡略化:必要な機能だけを残し、操作性を向上。

これにより、スタジオやライブ、デスクトップ録音など多彩なシーンで活躍する柔軟な選択肢を提供します。

GT-1000COREについては過去記事で紹介しています。

8年間愛用したKEMPERからGT-1000coreへ完全に乗り換えた話

GT-1000はベースでも使える!ギタリスト目線で語る。

各アンプモデル紹介

CLASSIC AMP7種、ADVANCED AMP2種を収録しています。

CLASSIC AMPは実機のモデリング、ADVANCED AMPはBOSSオリジナルのアンプモデルです。

CLASSIC AMP

CONCERT

Ampeg SVTをモデリングしたアンプモデルです。

重厚な低域と特徴的なミッドの押し出し感が魅力で、大音量環境でも存在感のあるベースサウンドを作りやすいのがポイント。

レスポンスが良く、アタック感を大切にしたロック系からファンクまで幅広いジャンルに対応できる懐の深さを持ち、まさに“定番”らしい万能性を誇ります。

STUDIO BASS

MARK BASS Little Mark IIIをモデルにしたアンプです。

軽量・小型な実機さながらの扱いやすさとモダンなサウンドキャラクターが特徴。

フラット寄りの周波数特性により、ベース本来の音色を素直に引き出す傾向がありますが、EQでミッドレンジをブーストすれば強い押し出しを得ることも可能。

スタジオやライブなど、あらゆるシチュエーションで使いやすい万能アンプです。

SILVER TUBE

FENDER BASSMAN 100をモデリングしたクラシックなチューブアンプモデル。

ウォームで豊かな倍音成分が特徴で、ベースラインにやわらかさとレトロ感を与えます。

クリーン設定でもほんのりとしたオーバードライブ感が感じられ、太くまろやかなトーンが出しやすいのが魅力。ブルースやカントリー、オールドロックなどで存在感を発揮する王道サウンドです。

CLASSIC BLUE

ACOUSTIC 360をベースとしたモデル。

60~70年代の伝説的なベースサウンドを支えた存在で、特に低域のパンチ力と独特のミッドレンジにファンが多いアンプです。

しっかりとしたアタックとタイトなレスポンスを両立しており、スラップ奏法やフィンガーピッキングでも心地よく抜けてくれます。

クラシックロックやレゲエ、ファンクなどで味わい深いサウンドを提供します。

SOLID STACK

Gallien-Krueger 800RBのモデリング。

ソリッドステートらしいクリアでパンチのあるトーンが特徴で、ロックやメタル、ポップスなど多彩なジャンルに合いやすいのが魅力です。

歯切れの良さと、やや硬質なミッドレンジがベースラインを前に押し出してくれるため、バンドアンサンブルの中でもはっきりとした存在感を確保しやすいアンプモデルです。

FAT TUBE

ORANGE AD200B MKⅢを再現したモデル。

フルチューブの濃厚な低域と、ややダーク気味なキャラクターが魅力的です。

ヴィンテージ感あふれるラウドなサウンドが得られ、ロックやハードロック、スタoner系などで図太いボトムを支えられるのがポイント。

ゲインを上げるとチューブならではのオーバードライブ感が加わり、一味違った迫力を演出できます。

DARK DRV

Darkglass Electronics MICROTUBES B7Kをモデリングしたドライブ系のアンプモデル。

モダンかつ攻撃的なディストーションサウンドが得意で、ダウンチューニングやメタル系のプレイでも潰れずに抜ける輪郭を確保できます。

ハイゲインながら、ミッドコントロールで音のキャラクターを柔軟に調整できるため、アグレッシブなロック/メタルだけでなく、プログレッシブやファンク系、案外POPSにも対応できる汎用性を持ち合わせています。

ADVANCED AMP

NATURAL BASS

ベース用の素直なクリーンサウンドが特徴。低域から高域までフラットに出力するため、エフェクターとの組み合わせもしやすく、どんなジャンルにも合わせやすい万能タイプのアンプモデルです。

X-DRIVE BASS

BOSS独自のMDP(Multi-Dimensional Processing)技術により、幅広い周波数帯域をカバーしつつ、各帯域がしっかり分離するハイゲイン・サウンドを実現。アタックが明瞭でヌケの良いディストーションが欲しい時に最適です。

アンプのミックス

ディバイダー機能を使うと、二種類のアンプを並列でミックスして使用できます。たとえば、CLASSIC AMPの弱点を癖のないADVANCED AMPで補完したり、ADVANCED AMPにCLASSIC AMPの個性を付加することも可能です。さらにはベースアンプとギターアンプを混ぜるような個性的なアプローチもできます。

例1)CONCERT + X-DRIVE BASS

(Ampeg SVT系の重厚な低域に、攻撃的なハイゲインをプラス)

例2)NATURAL BASS + DARK DRV

(フラットで素直なトーンに、モダンな歪みをブレンド)

例3)FAT TUBE + BRIT STACK(ギターアンプ)

(濃厚なチューブベースサウンドに、ギターアンプのきらびやかな色付け)

キャビネットシミュレーター

GT-1000/GX-100にはカスタマイズ性の高いキャビネットシミュレーターが搭載されています。

スピーカーの口径と発数、マイクの種類と配置を選択出来るのでかなり自由度が高い上にサウンドへの影響も大きいセクションでもあるので、作り込む楽しさがあります。

キャビネットの種類

キャビネットの種類は全部で5つです。

– B1x15″

15インチ・スピーカー1発の後面開放式小型キャビネット。

– B1x18″

18インチ・スピーカー1発の後面開放式小型キャビネット。

– B2x15″

12インチ・スピーカー2発の後面開放式キャビネット。一般的な構成。

– B4x10″

10インチ・スピーカー4発の密閉式大型キャビネット。

– B8x10″

4×10″を2段積みにした構成。大型会場向き。

どれも定番の仕様となっておりますが、それぞれ雰囲気が異なり、演奏スタイルやジャンルで使い分ける楽しさがあります。

スピーカー口径

小口径:高域・中域の抜けが良く、アタックが明確になりやすい。一方で低域の量感はやや控えめ。

大口径:低域に厚みがあり、迫力あるサウンドが得やすい。ウォームで重厚なトーンを好む場合に向いている。

スピーカーの数

1発:音像が明確で、音作りがシンプル。一方で音圧や広がりは控えめ。

複数発(2×12、4×12など):音圧と奥行きを得やすく、バンド中でも迫力あるサウンドを出しやすい。

マイクの種類

キャビネットの収音には以下のマイクモデルが用意されています。

各マイクの特性を活かして多彩なベーストーンを構築できます。

DYN57 (Shure SM57)

プロ定番のダイナミックマイクで、中域が豊かでパンチのある音が特徴。高音圧に強く歪みにくい。

ベースキャビネットに使用時:

100字以内

アタック感と中域の存在感を強調しやすく、ロックやファンクなど力強いスタイルに最適。シンプルなセッティングでも前に出る音を作りやすい。

DYN421 (SENNHEISER MD-421)

広い帯域と強調された低域が特徴のダイナミックマイク。自然なトーンと高い音圧耐性を備える。

ベースキャビネットに使用時:

100字以内

低域をしっかり拾いつつ中域も埋もれないサウンドが得られる。フラット寄りの特性でジャンルを問わず使いやすい。

CND451 (AKG C451B)

![]()

高域の繊細さと解像度が持ち味のスモールダイアフラム・コンデンサー。アコースティック楽器にも好相性。

ベースキャビネットに使用時:

100字以内

高域のきらびやかさが際立ち、スラップやタッピングなどをクリーンかつ鮮明に収音できる。モダンなベースサウンド向け。

CND87 (Neumann U87)

ラージダイアフラムのスタジオ定番コンデンサー。フラットでバランスの取れたサウンドが特徴。

ベースキャビネットに使用時:

100字以内

レンジが広く、ナチュラルかつ立体的なサウンドを再現しやすい。スタジオクオリティの録音に向いており、ジャンルを選ばない。

RBN121 (ROYER R-121)

リボンマイク特有の暖かみとナチュラルな質感が魅力。

ベースキャビネットに使用時:

100字以内

アタックがややまろやかになり、耳障りが良いトーンに仕上がる。激しいディストーションも落ち着いたサウンドにまとめやすい。

FLAT

スピーカーの生の音に極力近いフラットな特性。

BLEND

SM57とR-121のミックスサウンド。以下の3タイプから選択可能。

– BLEND A:SM57メイン+R-121

– BLEND B:SM57とR-121を半々

– BLEND C:R-121メイン+SM57

キャビネットの設定項目

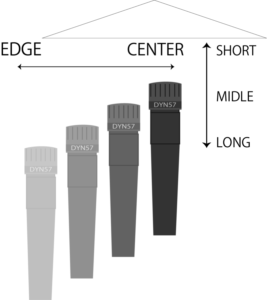

スピーカーとマイクの距離を3段階、スピーカーのCENTERからEDGE方向へ11段階調整することができます。

スピーカーとマイクの距離

– SHORT:近接配置。アタックが強調され、生々しい音像になる。

– MIDDLE:中間距離。バランスよく自然な響き。

– LONG:遠距離配置。空間感が増し、柔らかいトーンに変化。

スピーカーの位置

– CENTER:高域が強くアタックが明確。

– EDGE:高域が抑えられ、太くウォームなキャラクター。

上記の間で最大10cmの範囲を設定可能。

IRローダー

GT-1000とGX-100では、外部IR(インパルスレスポンス)データを読み込んで使用することもできます。

特徴:

よりリアルで繊細なキャビネットやマイク特性を再現可能。高品質IRを使えばスタジオ品質のサウンド作りができる。

おすすめの用途:

サードパーティ製IRを活用し、好みのキャビネットやマイク特性を追求。レコーディング環境をそのままライブやリハーサルで再現するなど、プロ志向のユーザーに最適です。

イマイチな点

実際に使っているからこそ感じるイマイチな点についても紹介します。

アンプモデルが少ない

これは実際使うまでもなくこの記事をここまで読み進めてきた読者でもうっすら感じているかもしれません。

ハッキリ言って少ないです。

ただし、2024年のアップデート以前は3種だったんです。

アップデートで3倍に増えたので、長年のユーザーにとっては劇的に改善されたなと感じてしまいがちですが、私は騙されません。

9は少ない。

AguilarとかHartkeとかEBSとかあっても良かったのでは?

オリジナルのアンプも少ないって…

GT-10の頃はベース用のGT-10Bを出すくらいベースに情熱あったじゃないですか。

BOSSコンパクトもXシリーズとか特にベーシストにも愛されてるじゃないですか。

なんでここで裏切りとも取れる姿勢を見せれるんですか…

お願いしますよ。

※以上魂の訴え

もっと多様なアンプやBOSS独自のADVANCED AMPが増えれば、より多彩なサウンドメイクが可能になるでしょう。

一方で、「ギタリストが時々ベースを弾く」という使い方をするなら、この9種類だけでも十分に対応できます。裏を返せば、かえって迷わず操作できるとも考えられるため、使い方次第では十分以上に活躍してくれます。

機材マニアではなく手軽に音を作りたいというニーズから、アンプのミックスやキャビシミュの作り込みなどマニアでも楽しめるという絶妙な塩梅にチューニングされていると感じました。

EQをもっと細かく設定したい

特にミッド帯域が一括設定のみなので、ハイミッドとローミッドに分けて調整できるとさらに使い勝手が良かった印象です。

良くも悪くも「ギタリスト向けのインターフェース」に寄せた作りとなっており、本格的にベース音作りを追求したいユーザーにとっては、やや物足りない部分があります。

アンプモデルごとの音量差

例えばCONCERT(Ampeg SVT系)は音量が小さめに感じられ、NATURALと比べるとパワー不足に思えるケースがあります。

アンペグ特有の太さや押し出し感は出ているだけに、その分の音量差は惜しいポイント。

プリセット感覚でさっと切り替える場合は、各モデル間の音量調整が必要になるかもしれません。

まとめ

GT-1000やGX-100には、ベースサウンドを作り込むうえで欠かせないアンプモデルやキャビネットシミュレーション、マイク特性などがしっかり備わっています。AIRD技術によるリアルなダイナミクス再現、ディバイダー機能を使ったアンプミックス、そして外部IRの取り込みなど、多機能で柔軟性が高いのが魅力です。

一方で、ベースアンプモデルのバリエーションはやや限られており、プロのベーシストやサウンドの細部までこだわりたいユーザーには物足りなさが残るかもしれません。

ただし、アップデートなどでさらなるモデル追加が期待できる点や、少ないゆえに迷わず音作りができるというメリットもあります。

総合的には、ギター用の高品位なマルチプロセッサーをベースにも流用したい人にとって、GT-1000やGX-100は非常に心強い選択肢です。

必要十分な機能性とクオリティを持ちつつ、一台で幅広くカバーできる拡張性もあるため、ステージやレコーディング、さらには自宅練習環境においても大いに活用できるでしょう。

この記事が機材選びの参考になったら幸いです。