フェンダーアンプ主要モデルの違い|Tweed・Blackface・Silverfaceと代表機種解説

フェンダーアンプの沼は、歴史の教科書よりも深く、複雑怪奇だ。

どうも、7丁目ギター教室新潟江南校の吉田です。

さて、スタジオやライブハウスで出会う「Fenderアンプ」。

マルチエフェクターのアンプシミュレーターとしても高確率で収録されていますよね。

見た目は似ているのに「Twin」だの「Deluxe」だの、はたまた「銀パネ」「黒パネ」だのと、正直「どれを使えば正解なのか分からない」と頭を抱えている人も多いのではないでしょうか。

重すぎて腰をやるか、音がこもって存在感が消えるか、選択を間違えると悲劇が待っています。

結論から言うと、フェンダーアンプは「外観(年代)」と「設計(整流方式・W数)」さえ理解すれば、自分のプレイスタイルに最適な一台が論理的に導き出せます。

Fenderアンプを解剖する「3つの時代区分」

フェンダーアンプのキャラクターは、その外観(トーレックスやパネルの色)を見るだけで、ある程度の回路特性やサウンド傾向を予測できます。これは魔法ではなく、当時の音楽シーンの要求に応じたエンジニアリングの変遷そのものです。

1. ツイード期(Tweed|1947年頃〜)

生成りの布地を貼ったような外観が特徴。

この時代の回路は、現代のアンプに比べてネガティブ・フィードバック(NFB)が少ないなどの特徴があり、それがサウンドに直結しています。

サウンド傾向: 乾いたパンチ力と、ピッキングに対するレスポンスの速さが特徴。

歪み特性: 現代の「クリーンなフェンダー」のイメージとは異なり、ボリュームを上げるとパワー管が飽和(サチュレーション)し、軋むような野性味あふれるオーバードライブを生み出します。

代表機: ’59 Bassman。ロック黎明期を支えた名機であり、あのMarshall JTM45の回路設計のベースにもなりました。

2. ブラックフェイス期(Blackface|1963〜1967)

黒いトーレックスに黒いパネル。フェンダーアンプの黄金期とも呼ばれます。

回路設計が洗練され、中域を少し削った「スクープ・ミッド」な特性が確立されました。

サウンド傾向: 歪みが少なく、高域の煌びやかさと低域のふくよかさが同居する「ドンシャリ」気味のトーン。

用途: クリーンサウンドの美しさは随一。現代では、エフェクターの乗りが良い「ペダルプラットフォーム」としても極めて優秀です。トランジェント(音の立ち上がり)が速く、カッティングやアルペジオが際立ちます。

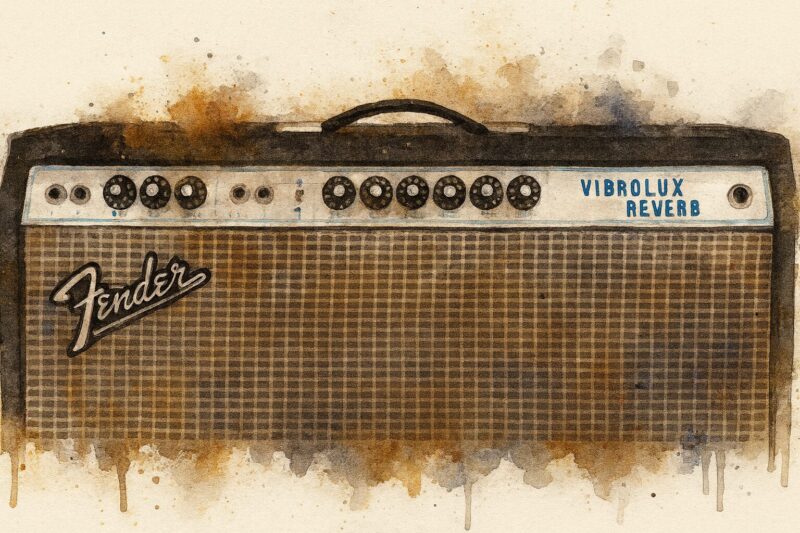

3. シルバーフェイス期(Silverface|1967〜1981)

CBS買収後の時代で、銀色のパネルが目印。

大音量化へのニーズに応えるため、回路の安定化とヘッドルーム(歪まずに出せる音量の許容範囲)の拡大が図られました。

サウンド傾向: ブラックフェイス期よりもさらにクリーン志向。歪みにくく、冷たく硬質なトーンと評されることも。

現行の’68 Custom: 当時の見た目を再現しつつ、回路はブラックフェイス期に寄せたチューニングが施されています。つまり、「見た目は銀パネ、中身は一番おいしい時期のトーン」という、いいとこ取りの仕様になっています。

代表モデル5機種のスペックと「使い所」

「名前が似てて分からない」という問題は、スペックを整理すれば解決します。特に整流方式(Rectifier)の違いは、弾き心地(サグ感)に大きく影響します。

| モデル名 | 出力 | スピーカー | 特徴 | おすすめの用途 |

| Bassman | 45W | 10インチ×4 | ツイード期の象徴。中域の張りと、強く弾いた時のジューシーな歪みが魅力。 | ブルース、ロック、直感的なプレイ |

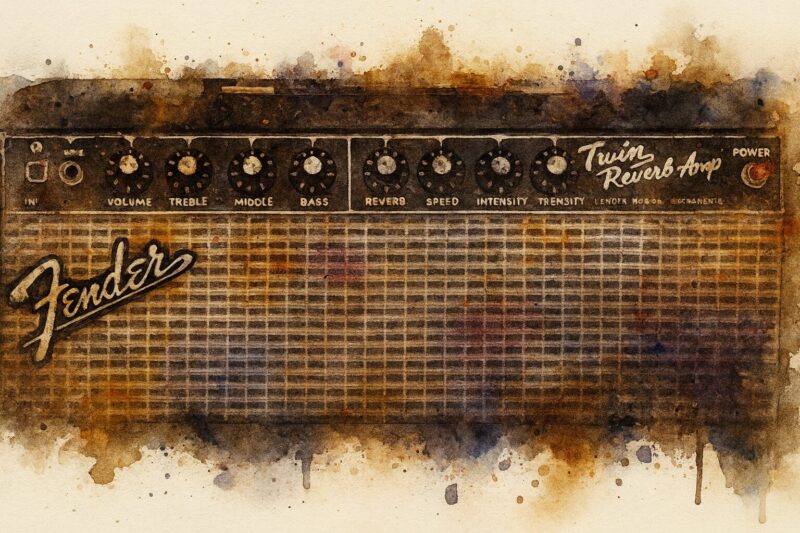

| Twin Reverb | 85W | 12インチ×2 | 「歪まない」アンプの王様。タイトな低域と圧倒的な音圧。 | ジャズ、歌伴、大音量クリーン |

| Deluxe Reverb | 22W | 12インチ×1 | ほどよい出力で、Volを上げると甘く歪む。サグ感(コンプ感)が心地よい。 | 小〜中規模ライブ、クラブギグ |

| Princeton | 12~15W | 10インチ×1 | 小出力で歪みやすい。自宅やレコーディングでクランチを作りやすい。 | 宅録、自宅練習 |

| Super Reverb | 40W | 10インチ×4 | 4発スピーカーによる面で押す音圧。リバーブ搭載でブラックフェイス期の傑作。 | ブルース、R&B |

「どっちを選ぶ?」代表機種の比較検証

よく比較検討されるモデルの違いを、構造的な視点から深掘りします。

Deluxe Reverb vs Twin Reverb

最大の違いは「ヘッドルーム(歪みまでの余裕)」と「サグ(Sag)」です。

- Deluxe Reverb (22W)真空管整流(5AR4)を採用しているため、大入力を入れた際に電圧が降下し、独特のコンプレッション感(サグ)が生まれます。これが「弾き心地の柔らかさ」や「粘り」に繋がります。適度な音量でアンプ自体が歪み始めるため、ブルースやロックに最適です。

- Twin Reverb (85W )レスポンスが高速でタイト。どこまで上げても歪まない鉄壁のクリーンは、ペダルで音を作る現代的なスタイルや、正確なタッチを求めるジャズプレイヤーに向いています。ただし、重量30kg超えは運搬時の腰へのダメージが深刻です。

Bassman vs Super Reverb

同じ「10インチスピーカー×4発」という構成ですが、キャラクターは対照的です。

- Bassman (Tweed):リバーブ無し、ミッドレンジが豊かで、歪み成分を多く含んだ**「いなたい」**サウンド。マーシャルの祖先だけあって、ロックなリフが似合います。

- Super Reverb (Blackface):リバーブ・トレモロ搭載。ブラックフェイス期特有のスクープサウンドで、キラキラした高域が特徴。10インチ4発のレスポンスの良さと、フェンダーらしいクリーンの艶を両立させたいならこちらです。

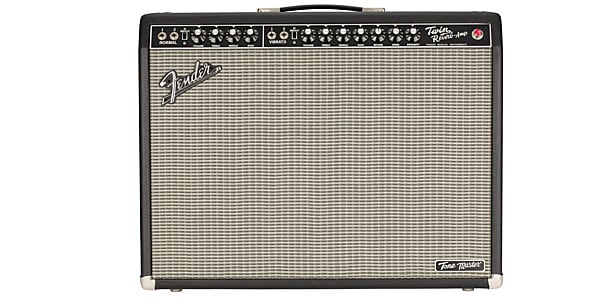

現代の最適解? Tone Masterシリーズの衝撃

「真空管アンプは最高だが、重いし、家では鳴らせない」。

このギタリストの永遠の課題に対し、Fenderが提示した回答が**「Tone Master」**シリーズです。

これは真空管アンプではなく、高性能なデジタルプロセッサ(DSP)を搭載したモデリングアンプです。しかし、ただのデジタルアンプではありません。

Tone Masterが変える常識

- 物理的に軽い:巨大なトランスや真空管がないため、重量はオリジナルの約半分。Twin Reverbですら片手で持てるレベルです。これは運搬における「革命」です。

- アッテネーター機能:リアパネルのスイッチで出力を0.2W〜最大出力まで切り替え可能。自宅では0.2Wで「フルテンの挙動」を楽しみ、ライブではフルパワーで鳴らすことが可能です。これは真空管アンプでは構造上不可能です。

- ライン録音対応:高品質なIR(キャビネットシミュレーター)付きのXLRアウトを装備。マイクを立てずに、最高のマイク録音サウンドをPAやDAWに送れます。

よくある質問(Q&A)

あなたはどのFenderサウンド派?

Q1. クリーントーン命!エフェクターで多彩な音を作りたい。

- A. Twin Reverb(またはTone Master Twin)広いヘッドルームは、空間系エフェクターや歪みペダルのキャンバスとして最適です。

Q2. ギター1本、アンプ直で感情を表現したい。

- A. Bassman または Deluxe Reverbピッキングの強弱でクリーン〜歪みを行き来できるダイナミクスレンジの広さが魅力。自分のタッチがそのまま音になります。

Q3. 自宅録音がメイン。でもライブでも使いたい。

- A. Tone Master Deluxe Reverb0.2Wでチューブアンプ特有のサチュレーション感を自宅で再現でき、XLRアウトでノイズレスに録音可能。ライブには10kgの軽量ボディで持ち出せます。現代の最適解です。

まとめ

フェンダーアンプ選びは、単なる「音の好み」だけでなく、「使用環境」と「物理的な制約(重さ・音量)」との戦いでもあります。

Tweed期: 歪みとレスポンス重視。ロック・ブルースの原点。

Blackface期: 極上のクリーンとリバーブ。万能選手。

モデル選び: サグ感ならDeluxe、ヘッドルームならTwin、荒々しさならBassman。

現代の選択: 重さと音量問題に終止符を打つならTone Master。

「名機だから」という理由だけで選ぶと、その重さと爆音に圧倒されて部屋の置物になってしまうこともあります(行動心理学でいう「保有効果」で手放せなくなる前に判断を!)。

自分のライフスタイルとプレイスタイルを冷静に見極め、最適な相棒を選んでください。あなたのギターライフが、腰痛知らずで最高のトーンに包まれますように。