ケンタウロスの正体と「音が良くなる」ロジック|おすすめコピーモデル3選

ケンタウロスは「魔法の箱」ではない。

「アンサンブルの隙間」を埋めるための精密機器だ。

どうも、7丁目ギター教室新潟江南校の吉田です。

さて、ギタリストなら一度は耳にする伝説のペダル「ケンタウロス」。

中古市場では100万円超えも当たり前。「繋ぐだけで音が良くなる魔法の箱」なんて崇められていますが、実際に弾いてみて「……あれ? 意外と普通じゃね?」と拍子抜けした経験、ありませんか?

期待していた「ド派手な歪み」も「強烈なサステイン」もない。ただ値段が高いだけの過大評価ペダルなんじゃないか──そんな疑念を抱くのも無理はありません。

結論から言うと、ケンタウロスの正体は「歪みエフェクター」ではなく、「原音の解像度を上げ、アンサンブルで埋もれない帯域をブーストする高性能プリアンプ/バッファ」です。

今回はこの伝説的なペダルの仕組みを、オカルト抜きでロジカルに解剖していきます。

Klon Centaurの正体|なぜこれほど神格化されたのか

1990年代半ば、ビル・フィネガン氏によって開発されたKlon Centaur(クロン・ケンタウロス)。

当時はまだ「ブティックペダル」という言葉も定着していませんでしたが、その希少性とプロギタリスト達の絶賛によって価格が高騰しました。

しかし、神格化された理由は単なる希少性だけではありません。

当時のエフェクターにはなかった画期的な回路設計が、プロの現場で求められる「音の太さ」を物理的に解決していたからです。

内部昇圧による圧倒的なヘッドルーム

一般的なコンパクトエフェクターは9Vで駆動しますが、ケンタウロスは内部のチャージポンプ回路によって18V(あるいはそれ以上)に昇圧して駆動しています。

電圧が高いということは、それだけ「ヘッドルーム(許容入力レベル)」が広いということ。

これにより、強くピッキングしても波形が不用意に潰れず(クリッピングせず)、アンプのような広大なダイナミックレンジと、速いトランジェント(音の立ち上がり)を実現しています。

「音が太い」「レンジが広い」と言われる感覚的な評価は、この高い駆動電圧による波形の余裕が物理的な正体です。

原音を混ぜる「クリーンミックス回路」

ケンタウロスのGAINノブは、単に歪みを増やすだけではありません。

実は、「歪ませた信号」と「原音(クリーンな信号)」をブレンドする設計になっています。

TS系(Tube Screamer)などは原音の低域をカットして中域を持ち上げますが、ケンタウロスは原音の芯(特に低域の成分)をそのまま残しつつ、歪み成分を被せる構造です。

これにより、深く歪ませても「芯が残る」「コードの分離感が良い」という、アンプライクな挙動が可能になります。ベース用エフェクターによくある「原音ミックス」をギターでやっているイメージですね。

「繋ぐだけで音が良くなる」バッファの謎

ケンタウロス最大の特徴であり、多くの信者を生んだ要因が「バッファ回路」です。

トゥルーバイパス(OFF時に回路を通らない仕様)が至高とされていた時代に、ケンタウロスはあえて高品質なバッファを搭載しました。

インピーダンス変換の妙

ギターからの信号(ハイインピーダンス)は、シールドを通るだけで高域が劣化し、ノイズを拾いやすくなります。

ケンタウロスのバッファは、この信号をローインピーダンスに変換し、音の劣化を防ぎます。

ここまでは普通のバッファですが、ケンタウロスの場合は単なる変換だけでなく、聴感上の「煌びやかさ(プレゼンス成分)」や「音の張り」を付加するようなチューニングが施されています。

結果として、OFFにしていても「通すだけで音が元気になる」「ハイ抜けが良くなる」という現象が起き、これが魔法の正体となっているのです。

実践的な3つの使い方|歪みペダルか、ブースターか

ケンタウロス系(通称:ケンタ系)ペダルを手に入れたら、まずは以下の3つのアプローチを試してみてください。それぞれの設定で、ペダルの表情が全く異なります。

| 使い方 | GAIN設定 | VOLUME設定 | 役割・効果 |

| クリーンブースター | ほぼゼロ (8~9時) | 高め (12時~MAX) | 最も王道な使い方。 アンプや後段の歪みをプッシュし、音量と艶を加える。バッファ効果で音の輪郭がクッキリする。 |

| クランチ・ドライブ | 中くらい (10~12時) | 適量 | ギター側のボリューム操作への追従性が最高。手元でクリーン~歪みを自在に操るブルース/ロック向け設定。 |

| ミッドブースター | 低め~中 | 高め | TREBLEノブで高域を調整し、ソロで「抜ける音」を作る。TS系よりもレンジが広く、モダンなアンサンブルでも埋もれない。 |

特に「GAINゼロ・VOLUME上げ目」のクリーンブースト設定は、真空管アンプとの相性が抜群です。アンプ側で少し歪ませた状態(クランチ)を作り、そこへケンタウロスで信号を突っ込む(プッシュする)ことで、真空管が飽和したリッチな倍音(サチュレーション)を得ることができます。

おすすめのコピーモデル(ケンタ系)3選

本家は高すぎて買えないし、デカくてボードに入らない。そんな現代のギタリストのために、優秀な「ケンタ系」ペダルを紹介します。

それぞれの「再現度」と「独自の味付け」を表にまとめました。

| モデル名 | 価格帯 | 特徴 | おすすめユーザー |

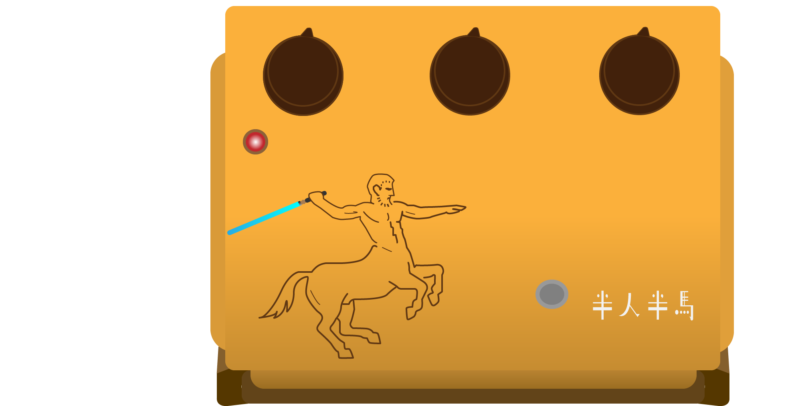

PLAYTECH / Sagittarius Drive | 激安 | 驚異のコスパ。 ヒューマンギアを彷彿とさせる筐体に半人半馬のモチーフ。安価に雰囲気を味わうには打ってつけな一台。 | とにかく安く「ケンタ系の味」を試してみたい人。学生やサブボード用に。 |

WARM AUDIO / Centavo | 中価格 | 見た目も音も「あのまま」。 ヴィンテージ機材の再現に定評のあるメーカーによる本気クローン。背面のMODスイッチで低域のレスポンスを変えられるのが便利。 | 本家のルックスとサウンドを現実的な価格で手に入れたい人。 |

BONDI EFFECTS/ Sick As Overdrive | 高価格 | 現代的な進化系。 ケンタ系をベースにしつつ、BASS/TREBLEの2バンドEQを搭載。よりクリアでモダンな音作りが可能。昇圧回路によるヘッドルームの広さも健在。 | 「懐古趣味」ではなく、実戦的な高品質ドライブペダルとして使いたい人。 |

特に BONDI EFFECTS / Sick As Overdrive は、ケンタウロスの「中域の癖」を少し抑え、トランスペアレント(透明)な方向へ進化させたモデルです。現代的なポップスや歌モノのバックでも邪魔にならず、かつ存在感のある音を作れるため、個人的にはイチオシです。

よくある質問 Q&A

Q. チューブスクリーマー(TS系)と何が違うの?

A. 「帯域の絞り方」と「原音感」が違います。

TS系: ローとハイを大胆にカットし、中域(ミッド)に一点集中させます。音がまろやかになり、サステインが伸びますが、コード感は少し失われます。

ケンタ系: レンジが広く、原音の太さを残したまま全体を持ち上げます。中域のクセはTSほど強くなく、より「アンプの延長」に近い自然な歪みです。

Q. 「繋ぐだけで音が良くなる」はプラシーボ効果では?

A. 物理的な根拠があります。

前述の通り、高品質なバッファ回路によるインピーダンス変換と、昇圧回路による電気的な余裕が作用しています。聴感上、高域の曇りが取れて音が前に出るため、「良くなった」と感じるのは脳の錯覚ではなく、周波数特性の変化による事実です。ただし、それが「好きな音か」は好みによります。

まとめ

ケンタウロスは、単体で激しく歪ませて悦に浸るペダルではありません。

ギターとアンプ、そしてアンサンブル全体の関係性を最適化するための「システムの中枢」と言えるペダルです。

内部昇圧による広いヘッドルームと速いレスポンス。

クリーンミックス回路による、芯のある歪み。

高品質バッファによる、バイパス音の向上。

これらが組み合わさることで、あなたのギターサウンドに「プロのような艶と説得力」を与えてくれます。

100万円の実機を買う必要はありません。まずは優秀なコピーモデルを一台、バッファやブースターとしてボードに組み込んでみてください。

「なんか今日、音の抜けがいいな?」と感じたら、それがケンタウロスの魔力です。

あなたのギターライフが、黄金の蹄鉄の響きと共にありますように。

https://gainfomation.net/transparent/

https://gainfomation.net/clean-booster-usage/

https://gainfomation.net/volte/