“ベース専用機”としてのGT-1000CORE論|ギターのベースもこれでOK

『ギターのお下がり』とは言わせない。

どうも、7丁目ギター教室新潟江南校の吉田です。

さて、「ギター用マルチをベースで使う」という行為。

これに対し、「帯域が合わないんじゃないか?」「あくまで代用品でしょ?」という懐疑的な目を向けているベーシスト、あるいはベース兼任ギタリストは多いはずです。

結論から言うと、GT-1000COREは単なる代用品ではありません。

「パラレル処理(並列回路)」と「ダイレクトミックス」を駆使することで、専用機すら凌駕する音響工学的なサウンドメイクが可能なモンスターマシンです。

GT-1000COREはベースでも使える

GT-1000COREはベースでも問題なく使えます。

見方によってはベース専用としてリリースされているモデルよりも自由度が高いとも言えます。

どの点が自由度に寄与しているのかについては後述していくとして、まずはどんなエフェクトが収録されているのか見ていきましょう。

ベース用エフェクト

では、まずGT-1000COREに搭載されているベース用エフェクトは下記の通り。

| カテゴリー | エフェクト名 | 効果 |

| AIRD PREAMP | NATURAL BASS | ベース用の素直なクリーンサウンド |

| X-DRIVE BASS | 分離感のあるドライブサウンド | |

| CONCERT | Ampeg SVTのモデリング | |

| COMPRESSOR | X-BASS | BASS用コンプレッサー |

| DISTORTION | BASS OD | ベース用オーバードライブ |

| BASS DS | ベース用ディストーション | |

| BASS MT | ベース用メタルディストーション | |

| BASS FUZZ | ベース用ファズ | |

| HI BAND | 高域のみを歪ませるディストーション | |

| X-BASS | どの音域でも理想的な歪みを得られるオーバードライブ | |

| BASS DRV | TECH21 BASSDRIVE(通称サンズ、ベードラ)のモデリング | |

| BASS DI | MXR BASS D.I+のモデリング | |

| FX1.2.3 | CHORUS BASS | ベース用コーラスエフェクト |

| DEFRETTER BASS | フレットレスベースシミュレーター | |

| FLANGER BASS | ベース用フランジャー | |

| OCTAVE BASS | ベース用オクターバー | |

| SLOW GEAR BASS | バイオリン奏法の効果を作り出します | |

| TOUCH WAH BASS | 音量に応じてフィルターを変化させてワウ効果を得られます | |

| WAH | BASS WAH | ベース用ワウペダル |

以上がGT-1000に搭載されているベース用エフェクトです。

ただこれでは正直物足りないですよね。

でも安心してください。

これらはあくまでベース専用。GT-1000COREにはギターとベースで同じように使用できるエフェクトも多数収録しています。

ベースでも使えるエフェクト

以下がギター、ベースどちらでも使用できるエフェクトです。

| エフェクト名 | 効果 |

| EQUALIZER1.2.3.4 | グライコとパライコ選択可能。最大4つ使用可能 |

| MASTER DELAY | 約20種のディレイを選択可能。 |

| DELAY1.2.3.4 | BOSSのスタンダードなディレイ。最大4つ使用可能 |

| REVERB | 約10種類のリバーブを選択可能。 |

| FOOT VOLUME | ペダル操作による音量調整 |

| CLASSIC VIBE | サウンドにうねりを加えるエフェクト |

| DISTORTION | 8種のベース用歪みエフェクトを選択可能 |

| FEEDBACKER | フィードバック奏法を演出可能※単音のみ |

| HARMONIST | ピッチを分析しハーモニーを加えるエフェクト |

| HUMANIZER | 人間の声のような音に変化させるエフェクト |

| MASTARING FX | 音の輪郭、音圧、音量のバラつきを整えるエフェクト |

| OVERTONE | 新たな倍音を加えるエフェクト |

| PAN | ステレオ時に左右の音量を交互に変えるエフェクト |

| PHASER | 音に回転感を加えフェイス効果を得るエフェクト |

| PITCH SHIFTER | 音程を+ー2オクターブ変化させるエフェクト |

| RING MOD | 金属的な響きを得るエフェクト |

| ROTARY | 回転スピーカーの効果を得られるエフェクト |

| SITAR SIM | シタールの音色をシミュレートするエフェクト |

| SLICER | 音を連続的に刻むエフェクト |

| SOUND HOLD | 弾いた音を持続させるエフェクト |

| S-BEND | 激しくベンドをかけるエフェクト |

| TREMOLO | 音量を周期的に変えるエフェクト |

| VIBRAT | ピッチを揺らすエフェクト |

| PEDALBEND | ペダルによるピッチ操作 |

いかがでしょうか、前述の物と合わせるとそこそこのボリューム感がありますよね。

よく比較されるLINE6のHX STOMPと比べるとエフェクト数自体は少ないですが、HX STOMPは実機モデリング等が充実していて、例えばコーラスだけでも何種類もラインナップされています。

対してGT-1000COREは、同じくコーラスを例に出すとBOSSコンパクトの実機モデリングに加えて様々なパラメーターを操作できるPRIMEというモードを収録しているのが特徴。

傾向としてはHXが実機主義、GTが概念主義と言ったところでしょうか。

収録数はHXに軍配が上がる一方、GTは選択肢が絞られている分音作りに迷わないというメリットがあります。

また、エフェクトの同時使用可能数はGTが圧倒的に多いのも特徴です。

2つの比較は別記事でしっかりやっているのでそちらを参照してください。

AIRDテクノロジーと2024年アップデートの衝撃

さて、GT-1000COREの核となるのは、BOSS独自のAIRD(Augmented Impulse Response Dynamics)技術です。

従来のモデリングが「音色のコピー」だとすれば、AIRDは「回路とスピーカーの相互作用(電気的挙動)」の再現です。

弾き心地に直結する「Sag(サグ)感」の再現

ベースにおいて最も重要なのは、ピッキングに対するコンプレッション感と、音が立ち上がる瞬間の粘りです。

AIRDは、真空管アンプ特有のSag(電圧降下によるコンプレッション)を演算で再現しています。これにより、強く弾いた時に音が「潰れてから持ち上がる」ような、有機的な弾き心地が得られます。

デジタル特有の「硬さ」や「平坦さ」を感じさせないのは、この動的な処理によるものです。

待望のアンプモデル拡充

発売当初、ベースアンプモデルの少なさが弱点とされていましたが、2024年のアップデートで状況は一変しました。

| エフェクト名 | 効果 | |

| SILVER TUBE |  | FenderのBassman100をモデリング |

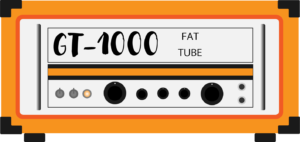

| FAT TUBE |  | ORANGEのAD200B MKⅢをモデリング |

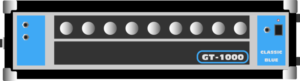

| CLASSIC BLUE |  | acousticの360をモデリング |

| DARK DRV |  | Darkglass ElectronicsのMICROTUBES B7Kをモデリング |

| STUDIO BASS |  | MarkbassのLittle MarkⅢをモデリング |

| SOLID STACK |  | Gallien-Kruegerの800RBをモデリング |

これにより、ヴィンテージからモダンハイゲインまで、周波数特性の異なるアンプを自在に選べるようになりました。

「パラレル・プロセッシング」という音響工学的正義

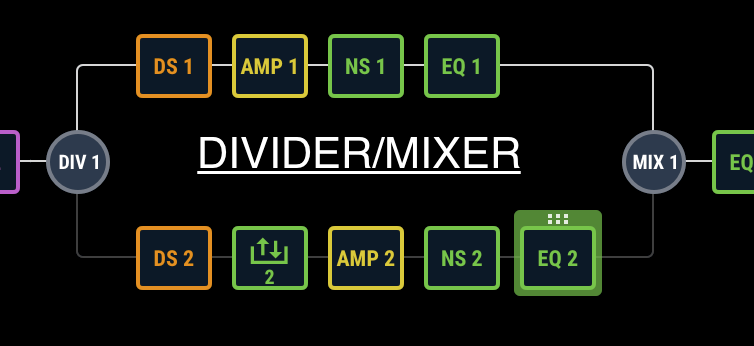

ベーシストがGT-1000COREを使う最大のメリットは、「DIVIDER(ディバイダー)」を使用した信号の並列処理にあります。 これは、レコーディングエンジニアがミキシングで行う処理を足元で完結させる機能です。

周波数分割による歪み(Bi-Amp的な発想)

ベースを歪ませると、どうしても低域(Fundamental)が痩せてしまい、バンド全体の迫力が失われます。 GT-1000COREでは、信号をAとBの2系統に分け、以下のような処理が可能です。

チャンネルA(低域用): 100Hz以下のローパスフィルターを通し、クリーンなままコンプで固める。

チャンネルB(高域用): 100Hz以上のハイパスフィルターを通し、ディストーションで倍音を付加する。

最後にこれらをMIXERで合成することで、「地を這うような重低音」と「攻撃的な歪み」が位相干渉することなく共存します。 この処理を1台で、しかも位相ズレ(フェイズアウト)を気にせず行える点は、コンパクトエフェクターを並べるだけでは到達できない領域です。

「DIRECT MIX」パラメータの重要性

GT-1000COREに搭載されている多くのエフェクト(歪み、空間系、モジュレーション)には、**「DIRECT MIX」**というパラメータが存在します。 これはエフェクト音に対して、原音(ドライ音)をどれだけ混ぜるかを調整する機能です。

トランジェント(アタック)の保護

空間系やモジュレーションを深くかけると、音の輪郭(トランジェント)がボヤけてしまい、リズムが見えにくくなることがあります。 DIRECT MIXを上げてドライ音を確保することで、**「うねりや広がりはあるのに、芯があってリズムがタイト」**という状態を作れます。 ベース用として販売されているエフェクターでも、このブレンド機能がないものは意外と多いのです。GT-1000COREなら、ギター用のヴィンテージ系ファズやコーラスであっても、この機能を使って「ベース用」として再定義できます。

拡張性がもたらす「ハイブリッド・システム」

「マルチは便利だけど、お気に入りのサンズアンプ(SansAmp)やダークグラス(Darkglass)の音も捨てがたい…」 そんな悩みも、GT-1000COREなら解決、いや、さらに進化させることができます。

2系統のSEND/RETURN

この小さな筐体に、外部エフェクトを接続できるループが2つも搭載されています。 例えば、お気に入りのアナログプリアンプをSEND/RETURNに繋ぎ、GT-1000COREを「高機能スイッチャー兼・空間系プロセッサー」として使うことが可能です。

接続順の自由度: 外部プリアンプの前段にコンプ、後段にEQとリバーブ、といったルーティングをパッチごとに変更可能。

MIDI連動: MIDI対応の機材であれば、GT-1000COREのスイッチ一つで外部機材の設定も一括変更。

「デジタル臭さ」を嫌うアナログ派こそ、アナログ機材のポテンシャルを100%引き出すための「システムの中枢」として導入する価値があります。

よくある質問(あなたはどっちのタイプ?)

あなたはベースサウンドにおいて、どちらを重視しますか?

Q. ベースの音作りで最も優先する要素は?

A:バンド全体を包み込む「あたたかさ」と「グルーヴ」 → FAT TUBE(Orangeタイプ) や SILVER TUBE(Fenderタイプ) を選びましょう。 偶数次倍音が豊かで、アンサンブルに自然に馴染みます。スタジオコンプを薄くかけるのがおすすめ。ジェームス・ジェマーソンや亀田誠治のような、歌心のあるベースラインに。

B:鉄壁の壁を作る「分離感」と「攻撃性」 → DARK DRV(Darkglassタイプ) や CONCERT(Ampegタイプ) を選びましょう。 トランジェントが速く、高速なリフでも音が団子になりません。パラレル処理でクリーンを混ぜれば、Djentやモダンラウドでも埋もれない鋼のサウンドに。

まとめ

GT-1000COREをベースで使うことは、妥協ではありません。むしろ、音響工学的に理にかなった「理想的なベースサウンド」を構築するための最短ルートです。

AIRD技術により、アンプの電気的挙動と弾き心地をリアルに再現。

2024年のアップデートで、AmpegやDarkglassなど必須級のアンプモデルを網羅。

パラレル処理(DIVIDER/MIXER)で、帯域を分割した高度な音作りが可能。

DIRECT MIX機能により、ギター用エフェクトも「ベース用」として活用可能。

SEND/RETURNで、手持ちのアナログ名機もシステムに統合できる。

あなたのベースライフが、ただの「重低音担当」から「サウンドの支配者」へと進化することを願っています。