BOSS DD-8 vs DD-3T!ギター講師が教える「結局どっちが買い?」

BOSSのオーソドックスなコンパクトデジタルディレイには、現在2種類のラインナップが存在します。 ひとつは11種ものモードを収録している多機能なDD-8。 もうひとつは、ノーマルなディレイとショートルーパー機能しか持たないシンプルなDD-3Tです。

ここだけ見ると「DD-3Tは完全に下位互換なのかな?」と思ってしまいがちですが、個人的にはそもそも全く異なる2機種である様に感じています。

どうも、7丁目ギター教室新潟江南校の吉田です。

今回は、それぞれの個性や特徴を紹介しつつ、ギター講師の視点で「結局どちらが買いなのか」を解説していきたいと思います。

DD-8 DIGITAL DELAY

まずは、2019年に発売されたBOSSのデジタルディレイ、DD-8から。 2007年から長年シリーズを牽引してきた名機「DD-7」の正統な後継モデルですね。 BOSSコンパクトディレイ史上最高の解像度を誇る、まさにモンスターマシーンと呼べる一台です。音のクリアさが段違いですよ。

11モード搭載の多機能モデル

このペダルの凄さは、コンパクトな筐体に11種類ものモードを詰め込んでいる点です。

Standard、Analog、Tapeといった、どんなジャンルにも合わせられるベーシックなサウンドはもちろん完備。 さらに、Reverse、Shimmer、Warpなど、プレイヤーのクリエイティビティを刺激する飛び道具的な個性派サウンドも備えています。 自宅での練習やアイディア出しに重宝するLOOPモードも入っているので、これ一台あればかなり遊べます。

それに加えて、今回新規開発されたディレイモードとして、 WARM、+RV(プラスリバーブ)、GLT(グリッチ) の3つも搭載されています。

特にGLT(グリッチ)なんかは、今まで複雑な機材がないと出せなかったような機械的なリズム音が出せるので、飛び道具好きにはたまりません。 最小限のスペースで最大限のパフォーマンスを実現する、コンパクトデジタルディレイの理想系と言えるでしょう。

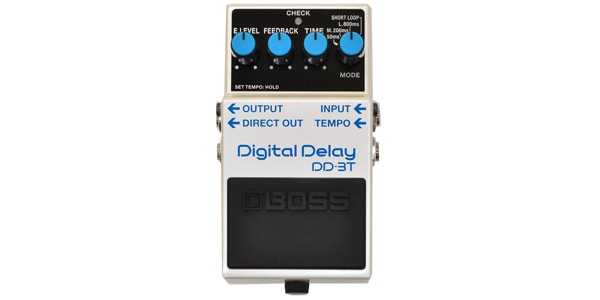

DD-3T DIGITAL DELAY

続いては、DD-8と同時(2019年)に発売されたDD-3Tです。 こちらは、超ロングセラーであるDD-3の伝統的なサウンドはそのままに、ユーザビリティを強化したモデル。 いわば、BOSS最古のデジタルディレイの現代版リメイクですね。

定番機のアップデート版

元となっているのは1986年発売のDD-3。これをより使いやすく改良しています。 大きな変更点としては、外部スイッチを接続してタップテンポに対応したこと。これでライブ中のテンポ変更も怖くありません。

さらに、従来機同様にダイレクトアウト端子を備えているのですが、ジャックの位置がアウトプット端子の隣(同じ側面)に配置されました。 これ、地味ですがボードを組む人にとっては非常にありがたい改善点です(昔のは変な位置にあったので……)。

また、最大800msのフレーズループ機能は「HOLD」から「SHORT LOOP」に名称が変更されています。

肝心のサウンドですが、アナログとデジタルの中間のような独特の太さは、名機DD-2からDD-3、そしてこのDD-3Tへとしっかり引き継がれています。

ハイファイすぎない、この独特なサウンドは「ビンテージデジタルサウンド」という感じで、80年代の空気を感じ取れますね。 逆に、今の高解像度なサウンドに慣れた耳で聞くと、新鮮で温かみのある音に感じるかもしれません。

2つのデジタルディレイ

最先端の技術で時代を牽引する多機能なDD-8。 そして、変わらない伝統のサウンドを継承するDD-3T。

そもそもが異なる個性と存在意義を持っている2機種、ってな感じですね。

価格面で見ると、2025年11月時点で DD-8は ¥18,800(税込) DD-3Tは ¥19,800(税込) となっており、なんとDD-8の方が安いんですよねー。

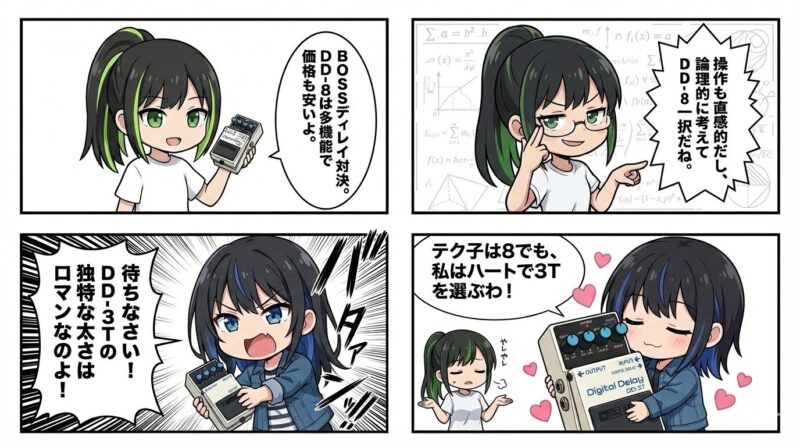

機能の数だけで見ればDD-8ですが、一概にどちらが優れているかという議論はこの際不毛でしょう。

その上でどっちが買いなのか

優劣は付けられないとしつつも、筆者のアドバイスとして言わせていただくと、 「特に音色への強いこだわりが無ければ、多機能なDD-8を買った方がベター」だと思います。

DD-3Tを選ぶべきシチュエーションとしては、

すでに他に多機能ディレイを持っていて、特定の音色が欲しい場合

メインはマルチエフェクターを使っていて、サブのボードを組みたい場合

「DD-3の音が三度の飯より好きだ!」という場合

あえて単機能ディレイを選びたい時か、その音が気に入っていない限りは、機能面で劣るDD-3Tを採用する理由は薄いです。 逆に、DD-8の音色だとどうしてもダメだ、という場面も現代の音楽シーンではほぼ無いことから、基本的にはDD-8をおすすめしたいですね。

初心者の方も、迷ったらDD-8で問題ありません。

理由は2つあります。 まず、多彩なモードで「色んなディレイの音」を知ることができる点。 そしてもう一つ、実はDD-8の方が操作感が直感的で分かりやすいという点です。

DD-8は「モードを選んで、タイム・フィードバック・レベルを調整するだけ」です。

一方でDD-3Tは単音色ですが、「ms(ミリ秒)レンジを選択して、その範囲内でタイムノブを回す」という、初心者には少し直感的に分かりにくい要素があります。「今はLモードだから何秒まで……」と考えるのは、意外と面倒だったりしますからね。

なので、実は多機能なDD-8の方がいじりやすかったりするんです。

個人的には、自分も昔から聴き馴染みのあるDD-3Tの「ビンテージデジタルな独特な音」が大好きではあるんですが、万人にはすすめられないかなと思います。

迷ったらDD-8で間違いありません。 でも……筆者としては、ロマンのあるDD-3Tが欲しいですね(笑)。

おまけ

今回、この比較レビューの要約ソングをあえて「80s Post-Punk(ポストパンク)」というジャンルで作ってみました。

ポストパンクとは、1970年代後半から80年代にかけて登場したジャンルのこと。パンクロックの初期衝動を受け継ぎつつも、より内省的で、実験的なサウンドを追求した音楽スタイルです(Joy DivisionやThe Cureなどが有名ですね)。

なぜ、ディレイの紹介でポストパンクなのか?

それは、このジャンルにおいてディレイこそが「第二の楽器」と言えるほど重要な役割を果たしているからです。

ポストパンクのギタリストたちは、ブルースのような熱いソロを弾く代わりに、空間系エフェクトを深くかけ、無機質で冷たい、あるいは幻想的な「音の壁」を作ることを好みました。

短めのディレイ:無機質でロボットのような機械的な響きを作る

モジュレーションディレイ:揺らぎを加えて、ダークで浮遊感のある空間を作る

まさに今回紹介したDD-3(およびその元祖DD-2)が生まれた80年代は、こうした「デジタルディレイを活用した新しいギターサウンド」が花開いた時代でもあります。

DD-3Tで出せる「ハイファイすぎない独特な太さ」は、まさにこの時代の空気感そのもの。

そんな「ディレイが主役」とも言える80年代のサウンドに乗せて、最新のDD-8と伝統のDD-3Tの比較を歌にしてみました。 淡々としたビートと、無機質なボーカルでお楽しみいただければ幸いです。