SUNOの進化がヤバい|AI作曲が“完パケ”まで担う時代に。今すぐ触るべき理由

「SUNOの進化が止まらない」

どうも、7丁目ギター教室新潟江南校の吉田です。

ここ最近、音楽制作界隈ではこの話題を見ない日はないですよね。

もともとSUNOは高品質な音源生成ができるAIでしたが、普段から作曲している人から見れば

「ガチャ要素が強い」

「最後の詰めができない」

こんな印象のツールでした。

ところが、アップデートの積み重ねによって状況は一変しています。

メロディラインの指定、ステム分離、鼻歌や弾き語りをアップロードしてアレンジを加える機能──

「ここに手が入ったら最強なのに」と多くのクリエイターが思っていた部分が、次々と実装されているんです。

だからこそ最近は、

「もうプロの作曲家はいらなくなるんじゃ?」

「アーティスト不要の時代が来る?」

なんて声も聞こえてくるわけですが……。

その気持ち、正直よく分かるんですよ。

でも、筆者が思い描いている未来はもっと明るいものです。

先に結論を言うと、

AIは“今まで曲を完成させられなかった人たち”を救う最強のツールになる。

そして、今この技術に触れているかどうかが、今後の音楽人生における「基礎体力の差」になっていきます。

今回の記事では、SUNOをはじめとする生成AIが音楽制作にもたらす変化、そして「なぜ今すぐ触った方がいいのか?」を、DTMユーザーの視点から深掘りしていきます。

SUNOの進化が解消した「DTMの挫折ポイント」

これまでのAI音楽生成は、いわば“一発でそれっぽいBGMができるツール”という位置付けでした。

しかし最近のSUNOは、明らかに実戦投入できるレベルに踏み込んできています。

鼻歌からフルアレンジへ

鼻歌やギター弾き語りを読み込み、そこからバンドアレンジや続きを生成してくれる。

「メロディは浮かぶけど打ち込みは苦手」という層にとっては革命です。

「お任せ」からの脱却

メロディの運びや歌詞の細かなニュアンスまで指定でき、ステム出力でDAW編集も可能に。

つまりSUNOは「全自動生成マシン」から「超有能アシスタント」に進化しつつあります。

実際に仕上げて貰ってみた。

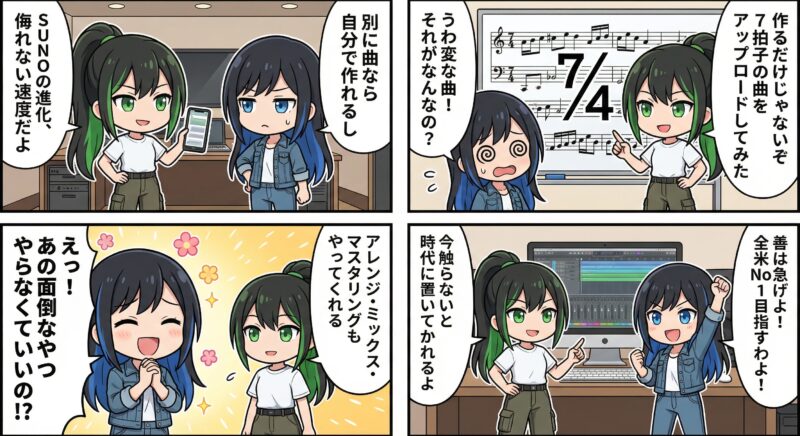

実際にこの夏筆者が「7拍子のほのぼのソング」というテーマで作った曲をSUNOに読み込ませてアレンジと仕上げをして貰ったビフォーアフターを聴いてもらいたい。

元のデータは筆者が打ち込み、録音をしてボーカロイドで歌わせたもので、細かい作り込み、ミックスやマスタリングなど色々面倒で投げていたものです。

早起きできたら

そしてSUNOによる生成がこちら

どうでしょうか、普通に聴けるクオリティに仕上げてくれました。

個人的に衝撃的だったのは7拍子でも全く問題なく読み取り、自分のやりたかった事がしっかり再現されている事です。

別のアレンジもどうぞ。

シューゲイザー風↓

ミクスチャーロック風↓

とまあこんなこともできちゃいます。

勿論まだまだ痒いところに手が届かないみたいな感じもありますが、一旦作った曲のアレンジ案をAIに作って貰ってそこから自分でブラッシュアップしていく、なんて使い方もできるので作曲できる人にこそ有用なツールだと感じました。

「知っている」と「使っている」の埋まらない溝

SNSでAI進化の話題を見るだけで終わってしまい、実際に触らない人がかなり多いんですよね。

でも、この“触っているかどうか”の差は、時間が経つほど取り返しがつかなくなります。

● 早く触っている人のアドバンテージ

既に使っている人たちは:

AIの癖や限界を体感で理解している

生成した音楽を即MV化したり、別作品に活用している

プロンプトの言語化能力がぐんぐん伸びている

一方で「すごいね〜」と言って見ているだけの人は、ずっと入り口に立ったまま。

しかもAIの進化は毎週・毎日のように行われるため、アプリのアップデートを楽しむというより、“人生のOSが常に更新され続けてる”感覚になります。

ミックス・マスタリングからの解放が意味するもの

DTM経験者なら誰でも分かるはずですが、作曲で一番しんどいのは仕上げ(エンジニアリング)です。

MIXやマスタリングは専門知識が必要で、これが原因で挫折する人は山ほどいます。

● AIが「完パケ」まで作ってくれる時代

SUNOがすごいのは、音圧・バランスを含めて完成形にしてくれるところ。

つまり、

“曲が作れる人”ではなく、“曲を完成させられる人”になれる。

ここが圧倒的にでかい。

くすぶっていたクリエイターが“完パケ”できる時代へ

技術の壁が消えたことで、以下の層が一斉にクリエイターとして動き出します。

楽器が弾けない → プロンプトで作れる

弾けるけど録音環境がない → 鼻歌アップロードでOK

DTMできるけどMIXが苦手 → AIが仕上げてくれる

「やりたいけど詰め切れなかった人」が救われる世界が到来しています。

AI時代に生まれる新しいスターの形

「誰でも作れるなら価値が下がるのでは?」という不安もありますが、僕は逆だと思っています。

AI時代に輝くのは、技術よりもセンス・企画力・キャラクターを持った人。

例えば:

映像クリエイターがAI音楽で統一した世界観を構築

小説家が自作サントラを同時公開

楽器を持たないトラックメイカーがAIと共作してヒット

こういう新しいスターが必ず生まれます。

そして波に乗る方法はひとつ。

今のうちに触っておくこと。

Q&A|AI作曲に関するよくある疑問

Q:AIで作った曲の著作権は?

→ SUNOの有料プランなら商用可。規約は随時チェック。

Q:AIを使うのはズル?

→ シンセやサンプラーと同じ“新しい楽器”。ズルではなく進化と捉えよう。

Q:今から始めても遅い?

→ むしろ今がスタートダッシュのタイミング。

まとめ|変化を恐れず、今のうちにAIに触れておこう

SUNOは実用レベルの作曲ツールに進化

「知っている」と「使っている」の差は今後致命的

AIはMIX・マスタリングの壁を壊し、完パケを可能にする

これからは「技術よりセンス」が価値を持つ時代

AIは敵ではなく、“完成まで連れて行ってくれる相棒”

まずは無料プランでいいので、

一度AIに「こんな曲作って」と頼んでみてください。

生成される音を聴いた瞬間、あなたの音楽観は確実に更新されます。

おまけ

4コマ漫画

ヴァイキングメタル風の要約ソング

https://gainfomation.net/ai-composition-ethics/

https://gainfomation.net/sakkyoku-idea-dtm-mindmap/

https://gainfomation.net/sns-copyright-music-post/