説明しすぎない音楽はなぜ刺さるのか?“粋”という視点から考える

音楽には、言葉にしきれない何かがある。それを日本語で表すとしたら、“粋”という言葉がしっくりくるかもしれない。無理に説明しなくても伝わる情緒や趣。その空気感に触れたとき、人は「これは良い」と直感的に感じる。

この“粋”という感覚は、音楽が持つ大事な要素の一つだ。すべてを説明しきらないからこそ、聴き手の心に深く残る。今回は、“粋”と“野暮”という対比を通して、なぜある音楽が人の心に響くのかを掘り下げていく。

“粋”は説明しない強さを持つ

優れた音楽の多くは、聴き手に解釈の余地を与える。たとえば、歌詞のすべてが具体的な状況や感情を説明しているわけではないのに、「これはまさに自分のことだ」と感じることがある。これは、説明を避けたことによって、受け手が自分なりの意味を見出せるようになった結果だ。

“粋”とは、そうした余白を尊重する態度でもある。言い切らない。語りすぎない。その分だけ、受け手が自由に想像し、自分の体験と重ね合わせることができる。結果として、その音楽は「自分のもの」になっていく。

抽象度の高い表現が心を打つ理由

抽象的な表現は、ときに誤解されがちだ。だが、音楽においては、その曖昧さが武器になることがある。意味を固定しないことで、聴き手の感情や体験に応じて、同じ曲が違う響きを持つ。

これは「適度に曖昧なままにすることで、共鳴できる幅が広がる」と言い換えられる。具体的な状況を語らないことで、むしろ多くの人にとって「自分の歌」になる。そうした抽象度の高さが、音楽を一過性のものではなく、長く心に残るものへと変えていく。

“野暮”が“粋”を引き立てる瞬間

“粋”と対になる言葉が“野暮”だ。野暮は、説明しすぎることや、空気を読まないことを指す。しかし、それが必ずしも悪いとは限らない。

たとえば、誰かの音楽に強く惹かれたとき、人はその背景や制作意図を知りたくなる。それは“野暮な欲求”とも言えるが、ファンであれば当然の心理だ。実際、その情報によって、音楽がより深く理解できることも多い。

つまり、“粋”を成立させるには、“野暮”の存在も不可欠だと言える。全く説明がないままだと、共感にまで至らないケースもある。“野暮”な情報があるからこそ、“粋”な表現の深さに気づくこともある。

“粋”と“野暮”は対立しない

“粋”と“野暮”は、単純な対立関係ではない。どちらか一方が正しい、という話ではないのだ。むしろ、お互いに補完し合う関係にある。

説明しすぎれば情緒がなくなり、説明しなさすぎれば意味が伝わらない。そのバランスこそが、良質な音楽表現には求められる。“粋”を貫くには、“野暮”のラインをどこで引くかを理解しておく必要がある。

“粋”はジャンルを越えて存在する

“粋”という美意識は、ジャンルに関係なく存在する。たとえば、ジャズでは即興演奏における「間」が重要とされる。聴き手に余韻を残すことで、ただの技巧ではない表現になる。

邦楽では、曖昧で象徴的な歌詞が多く、それが逆に聴き手の想像をかき立てる。ロックやヒップホップにおいても、すべてを言葉で語らず、ビートやリリックの余白に意味を込める曲は多い。

国によって“粋”に相当する感覚は異なるが、たとえば英語圏では”cool”や”elegant”という言葉で近い概念が語られることもある。だが、日本語の“粋”には、もっと文脈依存で、空気を読むような繊細さがある。

“粋”な表現とギターの関係性

ギター演奏においても、“粋”な表現は明確に存在する。たとえば、すべての音を詰め込んだソロよりも、あえて“鳴らさない”瞬間を活かすプレイの方が印象に残ることがある。これは「間」を大切にしているからだ。

また、音の粒立ちやビブラートの深さ、アタックの柔らかさなど、技術というよりニュアンスで伝える部分にも“粋”は宿る。決して派手ではないが、だからこそ味わい深い。ギターは、弾く技術以上に「何を弾かないか」で語る楽器だ。

つまり、“粋”とは、聴かせ方そのものに対する配慮であり、演奏における余白の使い方に表れる。

“粋”な表現に宿るギタリストたちの美学

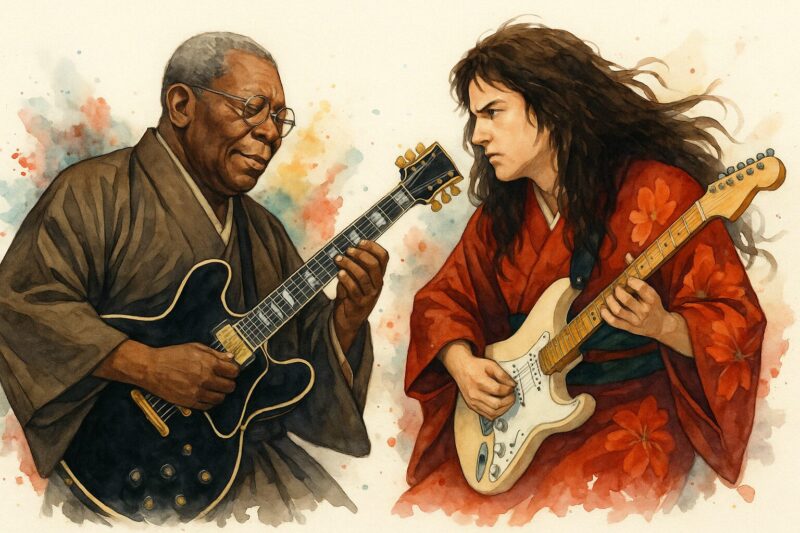

具体的な例として、2人のギタリストを取り上げたい。彼らのスタイルはまったく異なるが、どちらにも“粋”な要素が明確に存在している。

まずは、B.B.キング。彼は決して音数が多いタイプのギタリストではない。しかし、そのチョーキング一発には、驚くほどの情報量と感情が込められている。どんな曲でも、たった一音で「B.B.キングらしさ」を確立してしまう。それは、音を“削ぎ落とす”という選択によって成り立っている。

B.B.キングのプレイは、語らないことの強さを体現している。テクニックで圧倒するのではなく、間やニュアンス、そして一音に込めた思いで勝負している。まさに“粋”を感じさせる演奏だ。

一方で、速弾きの代名詞とも言えるイングヴェイ・マルムスティーンにも、別の意味での“粋”がある。一見すると、ただの超高速テクニックに見えるかもしれない。だが、彼のプレイには極めて繊細なアーティキュレーションがあり、そこには明確な美意識と設計が存在する。

速さだけを追い求めたのではなく、自らの理想に対するこだわりや表現者としての矜持が感じられる。だからこそ、ただの技巧に終わらず、人の心に届くギターになっている。

音数が少なくても伝わるB.B.キング。音数が多くても意味があるイングヴェイ。どちらも“粋”の在り方を示す好例と言えるだろう。

心に残る音楽とは何か

すべてを説明しきらないことで、逆に伝わるものがある。それが“粋”だ。一方で、知ることで深く味わえる“野暮”な側面も、音楽の魅力を形づくる大事な要素だ。

音楽が心に響く理由は、技術や理論だけでは語りきれない。どこまでを語り、どこからを任せるのか。その見極めが、作品の奥行きを決める。

あなたが心から好きな曲にも、きっと“粋”な一面があるはずだ。

という極めて“野暮”な記事。