トランスペアレント系オーバードライブってどんな音?初心者向け解説とおすすめモデル

エレキギターを弾いていると、歪みエフェクターが気になってくることがありますよね。

その中でも「トランスペアレント系オーバードライブ」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。しかし、それが具体的にどんなものなのか、どんな音がするのか、まだピンときていない人も多いでしょう。

トランスペアレント系オーバードライブとは、ギターやアンプの本来の音を大きく変えずに、自然な歪みを加えるエフェクターのことです。

ギターやアンプの音のキャラクターをそのまま活かしながら、なるべく必要な歪みだけを足していくため、サウンドの透明感を保てるのが特徴です。

この記事では、トランスペアレント系オーバードライブの特徴や、代表的なエフェクターについてわかりやすく説明します。

これを読めば、自分にとって本当に必要なオーバードライブがどんなものなのかがわかり、機材選びや音作りに活かせるようになるはずです。

あなたの理想のサウンドに一歩近づくために、一緒に学んでいきましょう。

トランスペアレント系の特徴

「トランスペアレント(transparent)」とは「透明な」という意味です。

つまり、このオーバードライブは、エフェクターを使ってもギターの音色が大きく変わらず、自然に歪むのが特徴です。

一般的なオーバードライブと比べると、次のような違いがあります。

ギターの原音を活かす:エフェクターが音を過度に加工せず、元の音を活かしたまま歪ませる。

ピッキングの強弱が反映される:強く弾くと歪みが増え、弱く弾くとクリーンな音が出る。

軽めの歪みが特徴:激しい歪みよりも、ナチュラルなオーバードライブが得意。

他のエフェクターと組み合わせやすい:音の変化が少なく、他のペダルと合わせやすい。

バンドミックスに馴染みやすい:埋もれず、抜けの良いサウンドを作るのに適している。

アンプの特性を活かせる:エフェクターの影響を抑え、使用するアンプの個性が前面に出る。

このため、アンプ本来のサウンドを活かしながら、軽く歪ませたい場面で活躍します。

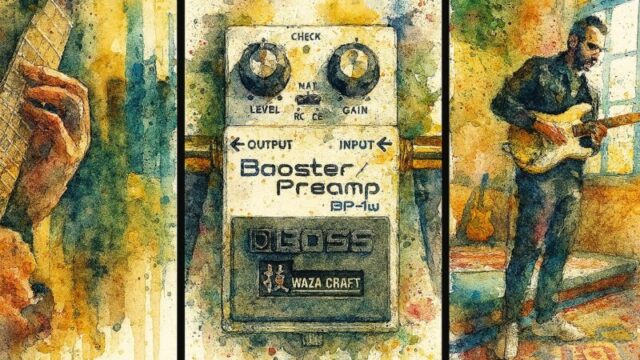

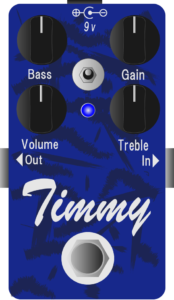

代表的なトランスペアレント系オーバードライブ:Timmy

トランスペアレント系オーバードライブの代表的なモデルとしてPaul Cochrane Timmy が挙げられます。Timmyは、ナチュラルな歪みとクリアな音質で、多くのギタリストに愛用されています。

Timmyの特徴

独自のEQ設計:TrebleとBassをカット方式で調整できる。

クリアな歪み:コンプレッションが少なく、自然な歪みを作る。

ピッキングのニュアンスを忠実に再現:演奏の強弱がそのまま音に反映される。

クリーンブースターとしても使用可能:ゲインを抑えてボリュームを上げることで、アンプのナチュラルな歪みを引き立てる。

回路の特徴

トランスペアレント系オーバードライブには、次のような回路設計の特徴があります。

クリッピングの選択肢

歪みのクリッピングを切り替えられるモデルもあります。

クリッピングとは歪みを生み出す方法の事で、例えば激しい歪を生み出すハードクリッピング、滑らかな歪を生み出すソフトクリッピングなどがあります。

トランスペアレント系で良く用いられるクリッピングスイッチは

ギター、アンプやプレイスタイルに合わせてクリッピングに用いるダイオードという部品を切り替えてキャラクターを微調整するというものです。

大きくキャラクターを変化させるものではなくあくまで微調整程度だということです。

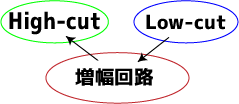

トーン回路の設計

高音や低音を「ブースト」するのではなく、「カット」する方式を採用。

これにより、ギターやアンプ本来のサウンドを活かしたセッティングが可能。

EQの配置とその影響

増幅回路の前にBASS、後にTREBLEが配置されているのが特徴

歪ませる前にブーミーになりがちな低域をカットし、歪ませた後に発生するキンキンした高域をカットすることでギターサウンドにおいて最も重要なミドル部分を自然に引き立てる事が出来ます。

ケンタウロスもトランスペアレント系?

Klon Centaur(クロン・ケンタウロス)は、オーバードライブペダルの中でも特に評価が高く、一部では「トランスペアレント系」に分類されることがあります。

これは、以下のような特徴によるものです。

原音を活かした歪み

ケンタウロスは、エフェクターによる強い色付けをせず、ギターとアンプの音の特性を活かしながらナチュラルな歪みを生み出します。これはトランスペアレント系オーバードライブの基本的な特徴と一致します。

ローゲイン設定でのクリーンブースト機能

ゲインを抑えた状態では、クリーンブースターとしての役割を果たし、アンプの自然なドライブを強調することが可能です。これにより、音に奥行きや立体感を加えながら、オリジナルのトーンを損なわない設計になっています。

ミッドレンジの微妙なブースト

ケンタウロスは、厳密に言えば完全なフラットなEQ特性ではなく、中域にわずかにフォーカスがある設計です。このため、音がバンドミックスの中で埋もれず、抜けの良いサウンドを実現します。ただし、過度にミッドが強調されることはなく、音の透明感を維持できる点がトランスペアレント系と称される要因の一つです。

バッファード回路によるシグナルの安定化

ケンタウロスには高品質なバッファード回路が搭載されており、エフェクトをオフにした際も音質劣化を最小限に抑えます。これは、一般的なトランスペアレント系オーバードライブが持つ「原音を尊重する」という理念と合致します。

ケンタウロスは完全なトランスペアレント系なのか?

厳密に言えば、Klon CentaurはTimmyのような「完全に透明な歪み」を提供するペダルではありません。

わずかにミッドレンジが強調されるのと、特有のゴリッと感があり音に厚みを持たせる設計となっています。

しかし、音の自然な響きを保ち、アンプやギター本来のサウンドを活かすという点では、トランスペアレント系に近い特性を持つと言えます。

そのため、一部のギタリストはケンタウロスを「ややキャラクターのあるトランスペアレント系オーバードライブ」として扱っています。

エフェクターをカテゴライズする際もケンタウロス系というジャンルが用いられる事もありますが、トランスペアレント系のサブジャンルという位置付けと理解しておいても良いかと思います。

ケンタウロスについてはこちらで解説しています。

ケンタウロスの効果が分かりづらい?その理由と使い方を徹底解説!

イマイチな点

トランスペアレント系オーバードライブの魅力も別の角度から見るとそれが欠点に見える場合もあります。

実際に購入を考える場合は以下の点も踏まえてご検討ください。

演奏のミスが目立つ

コンプレッション感が薄いのでミスタッチもダイレクトに表現されてしまう。勢い重視のプレイヤーにとっては粗が目立って逆効果になる場合もあります。

個性的な音を求める人には物足りない

特定のキャラクターが少ないため、積極的な音作りには向きません。

エフェクティブなタイプではなくかなりサポーティブなエフェクターであると言えます。

アンプの影響を受けやすい

アンプのキャラクターがそのまま反映されるため、元のアンプの音が好みでないと満足できない可能性があります。

現場の機材の影響を受けやすいため、安定したパフォーマンスを求める場合はプリアンプなどと併用し、あらかじめ自身のサウンドを確立させておく必要があります。

こんな人におすすめ

このイマイチな点を見て特にデメリットに感じなかった人は購入を検討してみても良いかもしれません。

・ニュアンスを重視するプレイヤー

・サウンドへの影響が少ないオーバードライブを探している人

・既に自身のサウンドシステムをある程度構築している人

には相性の良いオーバードライブと言えるでしょう。

おすすめモデル

Timmy Overdrive

トランスペアレントの源流Timmyの実質的な後継機、MXR版のTimmyです。

ミニ筐体で三種のクリッピングを選べるスイッチまで搭載しています。

トランスペアレント系のサポーティブな一面をサイズ感でも強化したまさに本流な一台。

CRAYON

ELECTRO-HARMONIX ( エレクトロハーモニックス ) / CRAYON

ポップなデザインが目を引く一台。

比較的低コストでありながら中身は間違いなくトランスペアレントです。

入門に最適なモデルと言えるでしょう。

Sick As Overdrive

BONDI EFFECTS ( ボンダイエフェクト ) / Sick As Overdrive

ケンタウロス系の中でもトランスペアレント系に近い仕様を持つ一台。

※EQはブーストカット仕様

何よりデザインが良い雰囲気です。

筐体のサイズは大きめでも全然許せてしまいます。

まとめ

トランスペアレント系オーバードライブは、ギターやアンプの個性を活かしながら、ナチュラルな歪みを提供するエフェクターです。

その源流であるTimmyは、現在は入手困難のためプレ値で取引されているのが現状です。

しかし、実質的な後継機であるMXR版のTimmyやその他コピーモデル、系譜を継ぐ後発モデルも多数存在しているので店頭で見かけたら是非試して見てください。

試奏する場合は使用する楽器やアンプの影響を大いに受けるという特性がある事も忘れずに。

このタイプのペダルは、クリーンブースターやローゲインオーバードライブとして活躍し、演奏のニュアンスを重視するギタリストに最適です。

音を過度に加工せず、アンプやギター本来の音を引き出したい人におすすめの選択肢となるでしょう。