【low-fi】FUZZをブースターに!多彩なサウンドメイクを実現する活用術

ファズは「汚い音」ではない。それは、真空管を覚醒させるための「究極のスパイス」だ。

どうも、7丁目ギター教室新潟江南校の吉田です。

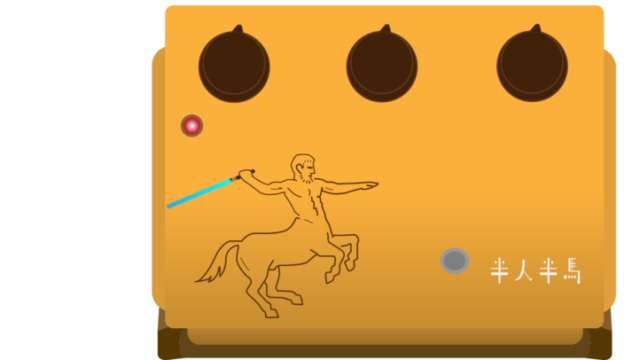

「ジミヘンに憧れて買ったファズ、結局ブチブチ言うだけで使い道がない…」と、エフェクターボードの隅やクローゼットの肥やしにしていませんか?

その気持ち、痛いほど分かります。単体で踏むと制御不能な暴れ馬。でも、そこで諦めるのはもったいない。

結論から言うと、ファズを「メインの歪み」ではなく「ブースター」として運用すれば、既存のアンプやペダルが別次元の艶と粘りを持ち始めます。

ギター歴18年、元楽器店勤務、そして現役講師から見て、ファズブーストこそが「自分だけのトーン」への最短ルート!

ってのはちょっと言い過ぎですが、音作りの引き出しの一つとして持っておくと周りに差を付けれます。

この記事を読めば、倍音付与(サチュレーション)のロジックが理解でき、明日からあなたのファズが「手放せない名脇役」に化けるはずです。

ファズをブースターとして使う「工学的メリット」

なぜ、クリーンブースターではなく「ファズ」なのか。その理由は、ファズ特有の倍音構成にあります。

オーバードライブが「アンプの歪みを助ける」のに対し、ファズは「波形を強引に潰して、リッチなサチュレーション(飽和感)を生む」のが仕事です。

これをブースターとして使うと、以下のような音響効果が得られます。

中域の密度アップ: ミドルがグッと前に出て、アンサンブルで埋もれない「抜ける音」になります。

サステインの増強: 強力なコンプレッション(圧縮効果)により、リードプレイが驚くほど楽になります。

音の表面を整える: デジタルにはない、ローファイで有機的な質感が「隠し味」として加わります。

代表的な3種のファズとブースター適性

市販されているファズの多くは、以下の3つの回路設計をベースにしています。それぞれの「ブースターとしての性格」を把握しましょう。

| モデル名 | 音の傾向 | ブースターとしての特徴 |

| FUZZ FACE系 | 温かみのあるミッド | ボリュームへの追従性が最強。クリーンアップが最も美しい。 |

| TONE BENDER系 | 鋭利で攻撃的 | コンプレッションが強く、音像を強力に前に押し出すパワーがある。 |

| BIG MUFF系 | 重厚な壁、轟音 | 癖は強いが、ソロで圧倒的な音圧とサステインを稼ぎたい時に有効。 |

失敗しないためのセッティング術

ファズをブースター的に運用するコツは、「歪み量ではなく、出力レベルで後段をプッシュする」という意識を持つことです。

モバイル読者必見!推奨セッティングの目安

FUZZ(GAIN): 最小~9時(歪ませるのではなく、サチュレーションを上乗せするイメージ)

VOLUME(LEVEL): 14時~MAX(アンプに入力されるシグナルを強める)

TONE: 抜けに合わせて微調整(ミドルを活かしつつ余分な高域をカット)

この設定にすることで、ファズ本来の「ブチブチ感」を抑えつつ、真空管アンプを心地よくサチュレーション(飽和)させることができます。

接続順で変わるキャラクター変化

FUZZ → オーバードライブ: ファズの荒々しさを後段のペダルで「調理」してまとめるスタイル。個性を出しやすい。

オーバードライブ → FUZZ: 歪んだ音をさらにファズでブースト。圧倒的な音圧重視。

クランチサウンドを手前からプッシュしてゲインアップさせるような使い方が良い感じに旨みが出る印象。

厳選!ブースターとして化ける現行ファズ3選

筆者が実際に試して「これはブースターとして使いやすい!」と感じたモデルをピックアップしました。

1. BOSS FZ-1W (Waza Craft)

「ヴィンテージのロマンを現代の技術で飼いならした」一台。

V(ヴィンテージ)モードはギターボリュームへの追従性が高く、ブースターとして極めて優秀です。

M(モダン)モードはコンプ感が強く、弾き手を助ける「補助輪」的な安心感があります。

ブースター用途ならVモードがおすすめです

2. ELECTRO-HARMONIX OP AMP BIG MUFF

通常のビッグマフとは違い、オペアンプ回路を採用。

BOSSのディストーションに近いパリッとした立ち上がりの良さがあり、「トーンバイパス」をオンにすれば、中域がさらに押し出され、抜けの良いブーストサウンドが手に入ります。

3. E.W.S. Little Fuzzy Drive

オペアンプ回路を採用した、いい意味で「ファズっぽくない」モダンなペダル。

ゲイン幅が広く、設定次第でオーバードライブ的にも使えるため、ファズ初心者でも迷わずブースターとして導入できます。

よくある質問(Q&A)

Q. ノイズがひどくて使えません。

A. アナログ回路であるファズは、電源の質にシビアです。

アイソレート(独立)された電源や高品質なケーブルを使用し、ゲインを上げすぎないように調整してみてください。

Q. ギターボリュームを絞ると音が細くなりませんか?

A. Fuzz Face系ならむしろ逆です。

入力インピーダンスの影響で、ボリュームを少し絞るだけで高域の「鈴鳴り」が強調された極上のクランチになります。

この操作こそファズブーストの醍醐味です。

まとめ:ファズで音の「芯」を鍛えよう

ファズをブースターとして使いこなすポイントを振り返りましょう。

「メインの歪み」ではなく「味付け」として運用する。

歪み(GAIN)を絞り、音量(VOLUME)を上げるのが鉄則。

中域がブーストされ、アンサンブルで抜ける太いトーンが手に入る。

ギターのボリューム操作で、クリーン~リードまで手元で操る。

「使いにくい暴れ馬」だったファズが、セッティング次第で「手放せない相棒」に変わる。その化学反応をぜひ自分のアンプで体感してみてください。

おまけ