UAFX MAX Preamp&Dual Compressor 1年半レビュー|愛用者の使い方を紹介

筆者が心底惚れ込んでいるエフェクターが二つある。

どうも、7丁目ギター教室新潟江南校の吉田です。

1つは「GT-1000CORE」です。とりあえずこれがあれば大抵の事を可能にしてくれる上にコンパクト。練習、制作、現場、全てにおいて欠かせないシステムの中枢ですね。

そして、もう1つが今回紹介する「UAFX MAX Preamp & Dual Compressor」です。

これを通すことによってギターを弾くのも、音作りをするのも格段に楽しくなります。 単なる「音を整えるコンプレッサー」という域を逸脱し、演奏ニュアンスとサウンドの要として機能してくれるんです。知れば知るほど、触れば触るほど面白い、そんな奥深い1台です。

そのUAFX MAXを買ってから早1年半が過ぎました。

今もボードの先頭に鎮座していて(と言ってもGT-1000COREとMAXだけというシンプルセットですが)、外す理由が全く見当たりません。

本記事ではMAXの機能を解説しつつ、筆者が実際どの様に使用しているのかを紹介し、本機の魅力に迫っていこうと思います。

今後の機材選びの参考にしていただければ幸いです。

UAFX MAXの概要

UAFX MAXは、レコーディングスタジオのド定番である「1176」「LA-2A」、そしてギターコンプの王道「Dynacomp」という3つの名機に加え、これまた伝説的な「UA 610系」のチューブプリアンプを抱えた多機能ペダルです。

最大の特徴は、二基のコンプを選んで切り替えたり、直列で重ねて強烈なサステインを作ったり、スプリットで別系統に振り分けたりと、自由自在なルーティングが組める点にあります。ここが普通のコンプと決定的に違うところですね。

さらに610プリアンプは各チャンネルに備わっており、オンにすると真空管のような心地よいサチュレーション(飽和感)が加わります。これは単なる音量調整(レベリング)ではなく、音色設計の核に触れる重要な装置。「繋ぐだけで音が良くなる」と言われる理由がここにあります。

|

本記事では、あくまで「筆者が実際にどのように使っているか」という実践的なレビューを中心にお届けします。

詳しいスペックや数値を網羅的に知りたい方は、以前の記事で死ぬほど細かく書いているので、ぜひそちらを参考にしてみてください。

各コンプのキャラクターと使いどころ

1176

極端に速いアタックタイムを持ち、ピッキングの角を「カチッ」と立てて前に押し出す性格です。通すだけで硬質な煌めきが乗り、カッティングのリズムの粒立ちがくっきりします。 本機に収録されているのは「Rev.A」と呼ばれる初期モデルで、入力信号で歪みやすいのが特徴。このジャリッとした質感がロックなリフにはたまりません。

↓単体収録モデルのレビューはこちらから

LA-2A

光学式コンプ特有の、ゆっくりと反応して全体を包むように整える挙動が特徴です。弾き心地が柔らかくなり、サステインが自然に伸びるため、歌物のバッキングやバラードでのアルペジオがオケによく馴染みます。「コンプ臭さ」を出さずに上手く聴かせたい時に最適ですね。

dyna comp

ギター用コンプの王道中の王道。「パコっ」とした独特のアタックと、強烈なロングサステインを作ります。 クリーンの密度を上げたいときや、フュージョン的なソロには有効ですが、今回の記事ではスタジオ系コンプである1176とLA-2Aを中心とした話に絞らせてもらいますね。

610プリアンプの使いどころ

610プリアンプは音量をただ上げるだけのブースターではありません。通すだけで真空管特有の倍音の厚みが加わり、音に確かな「存在感」を出すことができます。

またスマホアプリ側の操作で、プリアンプに対し特定の帯域をブースト・カットするEQ操作も可能です。

「家の練習だとなんか音が細いな…」とクリーンで物足りなさを感じたときに、このプリアンプノブを少し回してみてほしいんです。サチュレーション感が増し、煌びやかな倍音が加わることで、太さと抜け感が見違えるように向上しますよ。

ルーティング別の実戦設定と効果

UAFX MAXは2種類のコンプを選択し、内部で2chに分けて使用できます。

そしてMAX内でその2種類のコンプをどう接続するか(直列?並列?)を選択することができるわけで、そこがこのエフェクターの最も沼…いや、面白い所です。

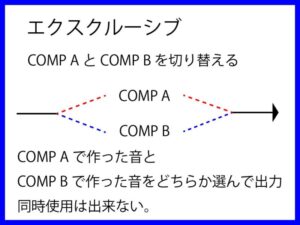

エクスクルーシブ(exclusive)=2種類のコンプを切り替えながら使用できるモード

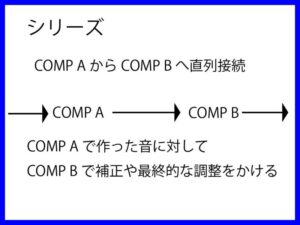

シリアル(serial)=2種類のコンプを直列で使用するモード

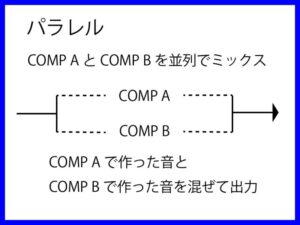

パラレル(parallel)=2種類のコンプを並列で使用するモード

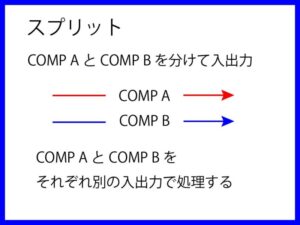

スプリット(split)=2種類のコンプを各I N/OUTで分けて使用するモード

それぞれの個性を活かす使い方を自分なりに考えながら深掘りしていく作業が本当に面白いんです。

ここからは各ルーティングの使い方を、筆者なりの実践例で解説してみようと思います。 おおよそのツマミの値も載せておきましたが、Outputだけは実際の出音を確認しながら調整してくださいね。

エクスクルーシブ(Exclusive):場面で1176/LA-2Aを使い分ける

【設定例】

LA-2A:Input 12時、Ratio 8:1、Release 3時。

1176:Input 13時、Ratio 8:1、Attack 10時、Release 2時。

これはライブ演奏時の強力な武器になります。 歌のバッキングなど、周りと調和したい時はLA-2Aを踏むとオケ馴染みが抜群に良くなります。逆に、ギターソロやリフで前に出したい場面では1176に踏み替えると、輪郭が「カチッ」と立ち、抜け感が増すんです。

また1176には610プリを必要に応じてオンにし、さらに太さを足すこともあります。

個人的にこの使い方が最も使用頻度が高いですね。 柔らかく音馴染みの良いLA-2Aと、パンチと抜け感のある1176をシーンごとに使い分ける。これをMAX1台で完結できてしまうので、ボードをコンパクトにしたい場合にも非常に有効です。

シリーズ(Series):1176×2で飽和させるドライブ

【設定例】

COMP2(後段1176):Input 15時、RatioOFF、で常時かけにする。

COMP1(前段1176):ブースト用。Input 4時、Ratio ALL(全押し)、AttackとRelease 12時にし、Preampは1時。

これはCOMP1で歪ませつつCOMP2で最終的な音量を整える手法です。

アンプの歪みとはまた違う、独特な質感のオーバードライブサウンドが作れます。 所感として、宅録のライン録音でも音が細くならず、粒が崩れにくいのが強みです。スライドギターでサステインを稼ぎたい時や、ギターの太さを無理やり捻出したい時にも重宝します。

パラレル(Parallel):1176とLA-2Aで輪郭と伸びを両立

【設定例】

COMP1(1176):Input 12時、Ratio 4:1、Attack 10時、Release 2時。

COMP2(LA-2A):Input 2時、Ratio 8:1、Release 12時。

通常、コンプを深くかけるとアタックが潰れて引っ込んでしまいますが、並列処理なら話は別です。 COMP1の1176でピッキングの「芯」と輪郭を保ちつつ、COMP2のLA-2Aを強めにかけることで、裏で鳴っているサステイン成分を分厚く確保する。 その上で各chの音量をミックス調整して、美味しいとこ取りをするわけです。ってな感じですね。

クリーンでのソロプレイや、スライドギター、ナチュラルハーモニクスの減衰を遅らせるなど、アタック感を維持しながらも「聴かせるフレーズ」をしっかりリスナーに届けることができます。レコーディングのミックスで行われる手法を足元で再現できるのは強力です。

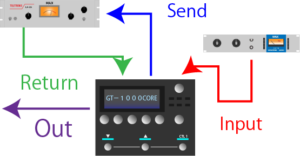

スプリット(Split):前段1176+センド後段LA-2A

【設定例】

ギター直後(前段)の1176:Input 10時、Ratio 8:1、Attack 10時、Release 2時。

アンプやプロセッサーのセンドリターン(後段)に置くLA-2A:Input 12時、Ratio 8:1、Release 3時。

これはスタジオのシグナルフローを再現するような、最も贅沢な使い方です。 前段の1176でピッキングの粒を揃えて勢いを作り、アンプを通った後の音をLA-2Aで軽く抑える(マスタリングコンプのような役割)。そうすると、暴れがちなギターサウンドの背筋がスッと伸びるような、プロっぽいまとまり方になります。

最も複雑なルーティングですが、本当の意味で「1台で2台の独立したエフェクト」として使えるモードですね。

1年半使って感じた強みと課題

実際に長期で使ってみて感じたのは、MAXは一般的なペダルコンプレッサーの枠を飛び越えた音作りの可能性を秘めているということです。

二系統の高品質コンプとプリアンプ、そして4種のルーテングによって、ペダル一台で出来ることが物凄く多い。「ただコンプをかける」のではなく、「音を作り込む」という意識に変えてくれます。

2種類のコンプを切り替えたり、掛け合わせたり、別々のポイントで使ったりと、音作りと演奏を強力にサポートしてくれる相棒です。

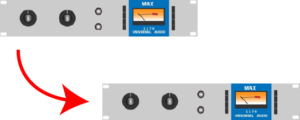

課題:電源まわりと操作性

その上で、導入にあたってのハードル=課題ははっきりあります。

まずデジタルペダルゆえに消費電流が400mAと、9Vペダルにしては要求が高い点です。

一般的なパワーサプライの出力は100mA~300mA程度のものが多く、適当な分岐ケーブルなどで繋ぐと起動すらしないことも。

フルアイソレートで500mA以上の出力口を持つしっかりとしたサプライが必要となり、サプライ自体の価格もそれなりにします。

|

|

さらにCOMP1とCOMP2で同じつまみを使う設計(1セットのノブで両方を操作する)なので、片方を触っているうちにもう片方の値を忘れがちになります。「今どっちをいじってるんだっけ?」となりやすいので、センターのミニスイッチで操作対象を切り替える作法に慣れる必要があります。

この課題を視覚的に解消する専用エディターなどは用意されていないので、現場での微調整は最初の目印(バミり)や、自分の耳だけが頼りになる点は覚悟しておきましょう。

こんな人におすすめ

魅力と課題を踏まえて、MAXがどんな人にフィットするコンプなのか考えてみました。

- スタジオクラスの高品質なエフェクトを使いたい人

- コンプで積極的な音作りがしたい人

- 他人と差別化を図りたい人

ただでさえ分かりにくいカテゴリーである「コンプ」の中でも、MAXは決して使いやすい部類ではありません。複雑な操作とロジックが試される機材であり、どちらかというと玄人向けです。

ただ、だからこそ自分ならではの使い方を探るのが最高に楽しいエフェクターでもあります。

他にも高品位な競合コンプはあるが、これほど個性的で、音作りの引き出しを増やしてくれるコンプは他には無いでしょう。

「手軽さ」や「分かりやすさ」を最優先する人には積極的にお勧めはできませんが、仮に難しいことを考えずツマミを全て12時に設定した場合でも、何となくサウンドがパワーアップした様なリッチな体験が出来るのは流石UAFXと言えますね。

また実機再現系でしっかりとした色付け(味付け)があるタイプでもあるため、原音を一切変えたくない、コンプとして無色透明な制御をしたい人は、別のニュートラルなモデルを検討した方がいいかも知れません。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dd56116.440e703d.4dd56117.3aaa3d5a/?me_id=1303873&item_id=10009712&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frockonline%2Fcabinet%2Fproduct%2F05140133%2Fuafxmax_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext) Universal Audio UAFX MAX Preamp & Dual Compressor【ギターエフェクター】【ユニバーサルオーディオ】 価格:58,300円(税込、送料無料) (2025/11/10時点) |

まとめ

これは単に「買って踏むだけ」のコンプではありません。

切替・直列・並列・スプリットという4つのルーティングを押さえる事でコンプの域を超えた音作りができ、まさに自分のサウンドの軸を決める程、重要な存在になるはずです。

良いコンプを探している人には是非試して欲しいと思いつつ、一朝一夕で使いこなせるものでもないのは確かです。長い時間をかけてじっくり音を作っていく、育てるタイプのエフェクターだからこそ、思い切って入手して使い込んでほしいですね。

もちろん、「コンプって何が変わるの?」という初心者の方にも、これを通じて「良い音」の基準を知ってほしいなと筆者は思います。

正直MAXよりも使いやすいコンプはいくらでもありますが、こんなに奥が深くて、弾いていてワクワクするコンプはほとんど無いと思います。

安い投資ではありませんが、伝説的なスタジオ機材を様々な切り口で楽しめるMAXは、間違いなく最高のコンプレッサーのひとつです。ってな感じですね。

おまけ

https://gainfomation.net/uafx-max-review/

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1344d7.3c7c0e93.4e1344d8.2d90c324/?me_id=1195057&item_id=10078400&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgakkiwatanabe%2Fcabinet%2Fonline%2F184%2F353.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dcec977.74bc91f0.4dcec978.8df36d09/?me_id=1191921&item_id=10201119&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ishibashi%2Fcabinet%2Fimage2821%2F80-4515515670113_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)