作曲初心者が最初にやるべきこと|DTM環境の整え方と始め方

「作曲してみたいけど、何から始めたらいいか分からない」──そんな悩みを持つ人は多い。ギターを弾きながら鼻歌を口ずさむだけでも作曲はできる。しかし、それで満足できているなら、あなたはもう既に作曲を始めているはずだ。この記事を読んでいる時点で、きっと“もう一歩踏み込みたい”と思っているだろう。

結論から言えば、作曲の第一歩は まともなPCを用意して、DAWソフトをインストールすること。やり方を学ぶ前に、作れる環境を整えるのが先決だ。

一介のギターブログが紹介できる範疇でザックリ解説していく。

作曲の前に環境を整えるべき理由

スポーツを始めるとき、まずは道具をそろえるだろう。ギターも同じで、楽器がなければ上達はしない。作曲もまた“環境”から始まる。音楽理論の勉強や曲の作り方を調べるよりも、実際に手を動かせる環境を整えた方がはるかに早く前進できる。

環境を整えることは「続けられる土台」になる。逆に言えば、環境がなければどれだけ理論を学んでも曲は生まれない。

DTMに必要なPCスペックの目安

DTMはPCに大きな負荷をかける。最低限意識すべきは以下のポイントだ。

- ストレージ:SSD必須(500GB以上推奨)

HDDでは読み込みが遅く、制作のテンポが落ちる。 - メモリ:16GB以上、できれば32GB

プラグインを複数立ち上げても安定する。 - CPU:Intel i5 / Ryzen 5以上

動画編集が快適にできるスペックが目安。

新品にこだわらず、中古のMacBook ProやWindowsノートでも十分(もちろん古過ぎるものはダメ)。むしろ「気軽に触れること」が最初は大事だ。

最低限そろえたい機材

オーディオインターフェース

ギターやマイクをPCに接続するための必須機材。これがないと高音質で録音できない。

なによりリスニング音質を大幅に上げる事が出来るから音楽聞くだけでも楽しい。

オーディオインターフェースとは?

PCで作曲をする上で欠かせないのが「オーディオインターフェース」だ。

そもそもPCは、ネットや動画視聴、文書作成など“何でもできる万能機”だが、音に関する処理に関しては必ずしも得意ではない。

DTMでは録音や再生の遅延(レイテンシー)をできるだけ小さくし、ギターやボーカルをクリアに取り込む必要がある。しかし、PC本体に標準搭載されているサウンドカードでは限界がある。

そこで登場するのがオーディオインターフェースだ。

音に関する処理をまるごと外注する機材 とイメージすると分かりやすい。これを導入することで、録音・再生の安定性が格段に向上し、プロ並みの音質で制作を進められる。

「音を快適に扱えるようにするための必須アイテム」──それがオーディオインターフェースの役割だ。

おすすめモデル

Steinberg UR22C:定番で安心、Cubase AIも付属。

Focusrite Scarlett 2i2:世界的ベストセラー。扱いやすさ抜群。

FOCUSRITE ( フォーカスライト ) / Scarlett 2i2 (gen. 4)

MOTU M2:高音質モニタリングが強み。

など、このほかにも無数に選択肢があるが、基本的にはレビュー数が多くて評価が高いものを選んでおけば間違いない。

逆に言うと人と違うものを使いたいというのは危険なジャンルの機材だ。

ユーザー数が多い=信用

という事を忘れてはいけない。

DAWソフトの体験版も付属する場合が多い。

気になっているソフトがあればそれが付属しているものを選ぼう。

作曲キャリアの初期は体験版でも十分作業できる。

モニターヘッドホン

正しい音を聴くための“基準”になる。ギター練習用にもそのまま活かせる。

筆者はオーテクのモニターヘッドホン推しなので何個か紹介しよう。

パッと見全部一緒だけど型番の数字が高いほど上位機種って感じ。

audio technica ATH-M20x:万能でコスパ良好。超軽量190g

audio technica ATH-M40x:フラットで聴きやすいバランス

audio technica ATH-M50x:低音もよく見える。愛用クリエイター多数

長時間の使用が想定されるため装着感、重量も重要だ。

大きな電気屋さんに行くと試聴コーナーがあったりするし定番品はだいたいある。

筆者も何度か足を運んでヘッドホンの厳選をした。

また注意したいのが、録音中、練習中に生音が聞こえてしまう為開放型は選ばない事だ。

確かに開放型は密閉型に比べて軽量だったり涼しかったりして快適だが

密閉型は周りの音を遮断してくれるから、より小音量で使用できるため耳にも優しい。

開放型は極めて限られた条件下でのみ真価を発揮する道具だという事を覚えておこう。

モニターヘッドホンとリスニングヘッドホンの違い

作曲や音作りをするなら、モニターヘッドホン を選ぶのが基本だ。

リスニング用と何が違うのかを整理しておこう。

| 項目 | リスニングヘッドホン | モニターヘッドホン |

|---|---|---|

| 音の特徴 | 低音や高音を強調して“気持ちよく聴ける”よう調整されている | 原音に忠実でフラット。音を“正しく聴く”ことが目的 |

| 用途 | 音楽鑑賞・映画・ゲームなど | 録音・ミックス・練習など制作現場 |

| 聴きやすさ | 長時間聴いても疲れにくいよう設計 | 細かい部分まで聴き取れるが、場合によってはシビアに感じることも |

| メリット | 好きな音楽を心地よく楽しめる | 音の細部をチェックできる。制作に必須 |

| デメリット | 実際の音より派手に聴こえてしまう | リスニング用途では物足りなく感じる場合がある |

つまり、リスニングヘッドホンは「楽しむため」、モニターヘッドホンは「作るため」にある。

DTMや作曲をするなら、自分の出している音を客観的に確認できるモニターヘッドホンを必ず用意しよう。

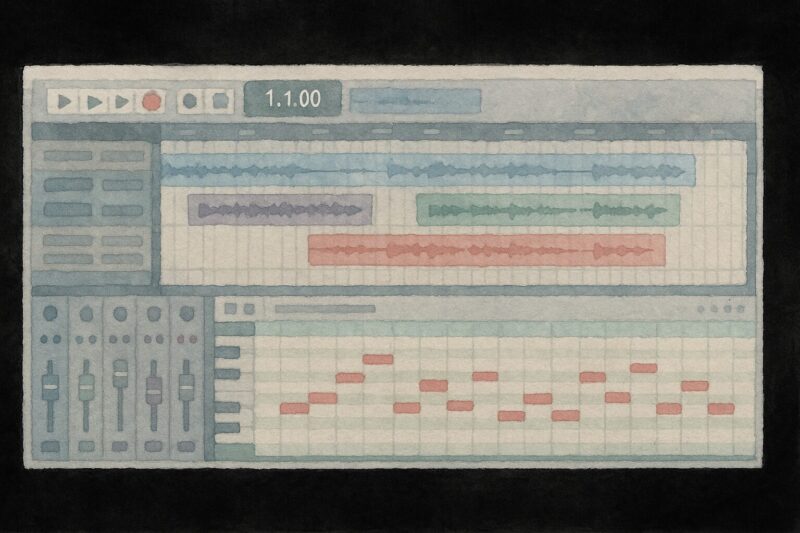

DAWの選び方|MacとWindows

作曲や録音の中心となるのが DAW(Digital Audio Workstation)ソフト だ。

簡単に言えば、音楽制作専用のPCソフト のこと。

DAWを使えば、以下のようなことがすべてPC上でできる。

ギターやボーカルの録音

MIDIを使った打ち込み(ピアノロール編集)

音源やエフェクトの追加

ミックスやマスタリング

曲全体の構成管理

昔はスタジオに高価な機材を並べなければできなかった作業が、今ではDAWひとつで自宅でも可能になった。まさに現代の「作曲の作業机」と言える存在だ。

種類は数多くあるが、基本的な機能は共通している。違いは操作性や付属音源の質、価格帯など。だからこそ、初心者は「まずは自分にとって使いやすいソフト」を選ぶのが一番だ。

- Macユーザー:Logic Proが鉄板。価格も良心的で純正ならではの安定感。

- Windowsユーザー:選択肢が豊富。

- Studio One:操作が直感的で初心者向き。

- FL Studio:ビートメイクに強く、エレクトロ系に人気。

- Cubase:歴史が長く王道。作曲から録音まで幅広く対応。

これ以外にもいくつもあって案外選択肢が多い。

まずは体験版をインストールして、自分に合うか試すのが失敗しない方法だ。

DTM関連機器はセールを狙おう

DTMに必要な機材やソフトは決して安くない。PC、オーディオインターフェース、モニターヘッドホン、DAWソフトなどを一度にそろえようとすると、それなりの出費になる。

ただし安心してほしい。DTM関連の機材やソフトは、定期的にセールが行われる のが特徴だ。

プラグインや音源:ブラックフライデーや年末年始に大幅割引(半額以下になることも)

オーディオインターフェースやヘッドホン:楽器店や通販サイトのセールで安くなることが多い

DAWソフト:新バージョン発売や大型セールのタイミングで値引きされる

「今すぐ買わなきゃ!」と焦らなくても大丈夫。まずは体験版や無料ソフトで始めてみて、セール時に本格的な機材を導入するのも賢い方法だ。

👉 作曲は長期的な取り組みだからこそ、機材選びも焦らずじっくり進めていこう。

最初の一歩|作曲の始め方

音楽は大きく分けて、以下の三要素で成り立っている。

メロディー(旋律):曲の主役。歌やリードギターが担う部分。

ハーモニー(和声):コード進行による土台。曲の雰囲気を決める要素。

リズム(律動):ビートやグルーヴ。曲の流れやノリを生み出す。

この中で、初心者が最初に取り組みやすいのは ハーモニー(コード進行) だ。

ハーモニーとリズムは、いわば「曲のルール」のようなもの。まずはルールを決め、その上にメロディーを乗せていくと作曲がぐっとやりやすくなる。

コード進行を借りてみる

いきなりオリジナルのコード進行を考える必要はない。むしろ最初は、既存曲のコードをそのまま借りる のがおすすめだ。

例:VI–IV–V–I進行などの定番コード

(多くのポップスで使われる“鉄板”進行)

作りたい曲の雰囲気と近い楽曲を参考にすれば、自然と方向性が見えてくる。個性はやっていくうちに勝手に滲み出てくるので、最初からオリジナリティを意識しすぎる必要はない。

まずはサビやイントロなど、部分的に1フレーズだけ作ってみよう。それをループ再生するだけでも楽しく、達成感もあるし曲全体を完成させるよりもハードルが下がる。

ピアノロールに慣れる

DTMで作曲するなら避けて通れないのが ピアノロール だ。

これは「楽譜を横に寝かせたような画面」で、縦軸が音の高さ、横軸が時間を表している。

マウスで音をポチポチ置くだけでメロディーや伴奏が作れる仕組みだ。楽譜が読めなくても全く問題ない。ただし、多少でも読めると操作の理解が早くなる。

最初はドラムパターンやシンプルなメロディを打ち込んでみると良い。「視覚的に音楽を組み立てられる」 のがピアノロールの強みだ。

色んな音色を試してみる

作曲のモチベーションは「音色選び」にも左右される。シンセやギター音源、ストリングス、パッドなどを試して、自分がワクワクする音を探そう。

好きな音が見つかると、それだけで曲作りが楽しくなり、自然とアイデアも湧きやすくなる。音色に愛着を持つことは、継続の大きなエネルギーになる。

歌モノをやりたい人へ|ボカロとVoiSona

歌ものを作りたいなら、無料で使える VoiSona 知声 がおすすめ。導入コストゼロで“歌入りオリジナル曲”が作れる。

昔はかなり調整を入れないと機械感が抜けなかったりと結構手間がかかるツールだったが

知声は無調整でも十分自然に歌ってくれる。凄まじいテクノロジーだ。

もちろんその上で調整をやり込むことも出来る。

慣れてきたら有料ボカロにステップアップしてもいいが、正直知声で十分だ。

作曲は“超長期的な取り組み”を前提に始めよう

作曲を始めると、覚えることの多さに圧倒されるかもしれない。

コード進行

リズムやビート

ジャンルごとの特徴

音楽理論

音源やプラグインの扱い方

ミックスやマスタリング

曲をリリースする方法

挙げればキリがない。これらをすべて学習してから作曲を始める、なんて現実的ではない。

実際には「やりながら少しずつ覚えていく」しかない。むしろ、その方が自然だ。すべてに精通している人は意外と少なく、誰しも得意・不得意がある。人によって得意分野ができて、そこから個性が育っていくケースも多い。

さらに、曲の作り方自体も人それぞれだ。コード進行から作る人もいれば、メロディやリズムから入る人もいる。正解はなく、試行錯誤を繰り返して「自分の型」をつくり、壊し、また作り直す。その過程そのものが作曲の成長だ。

だから「やり方を聞いたらすぐにできるもの」でもないし、「やり方を知らなくてもなんとなく完成してしまうもの」でもない。長い時間をかけて、やりながら積み重ねる前提でスタートするのが、作曲を続けるための現実的な姿勢だ。

環境が整えばあとは“やるかどうか”

作曲を始めるにあたって、一番大きなハードルは「どうやればいいのか分からない」という迷いだろう。理論書を買ってみたり、YouTubeで解説動画を見たりしても、情報が多すぎて逆に混乱してしまう。筆者自身もそうだった。

でも冷静に考えると、作曲の入り口に必要なのは「知識」や「正解」ではなく、作れる環境だ。PCにDTMをインストールして、オーディオインターフェースやヘッドホンを揃えれば、もうあなたは作曲を始める準備ができている。

もちろん、その先には覚えることが山ほどある。コード進行、リズム、ジャンルごとの特徴、音楽理論、音源やプラグインの扱い方、ミックスやマスタリングの技術……。挙げていけばキリがない。これらを「全部理解してから始めよう」とするのは現実的ではないし、そうしているうちにやる気を失ってしまう可能性も高い。

大切なのは、やりながら少しずつ学んでいく姿勢だ。失敗を繰り返しながら試行錯誤していけば、自然と得意な分野や自分らしい作り方が見えてくる。プロでも全ての工程に精通している人は少なく、多くは「強み」と「個性」を武器に音楽を作っている。

だから、最初から完璧を目指す必要はない。環境を整え、手を動かし、試しながら学んでいけばいい。小さな成功体験が積み重なって、気づけば一曲を仕上げられるようになっているはずだ。

作曲は短距離走ではなく、長距離マラソンに近い。すぐに結果を求めず、超長期的な取り組みとして腰を据えることで、途中の挫折や停滞も「成長の一部」として受け入れられる。

結局のところ、作曲の本質は「やるかどうか」だ。環境が整ったら、迷わず一歩を踏み出そう。やり方は後から必ずついてくる。そして、その積み重ねが、あなただけの音楽を生み出す力になっていく。