ギターが確実に上手くなる!ルーパー練習法|おすすめモデルと失敗しない使い方

「もっと即興ができるようになりたい」「リズム感を鍛えたい」「自分の演奏を客観的に聴きたい」──ギターを練習していると、誰もが一度はぶつかる壁だ。

そんな悩みを一台でまとめて解決してくれる魔法のような機材がある。

それが ルーパー(Looper) だ。

例えば、自分で弾いたコードをループさせ、その上にメロディやリフを重ねていけば、一人でもバンド演奏のような臨場感を味わえる。練習の枠を超えて“演奏の楽しさ”を体感できるのが最大の魅力だ。

ルーパーは、自分の演奏をリアルタイムで録音し、繰り返し再生しながら重ね録りできるシンプルな装置。初心者でも、1小節のコードを録音してその上に単音を重ねるだけで「ループ演奏の楽しさ」をすぐに体験できる。

けれどその効果は絶大で、練習・作曲・ライブの全てに応用できる。

筆者自身も初心者の頃から取り入れ、上達を実感してきた。

では、ルーパーを使うことでどんなスキルが伸び、どんな練習方法が効果的なのか。ここから順を追って解説していこう。

ルーパーで養われる5つのスキル

ルーパーを使うと、以下の能力が自然に鍛えられる。

即興力と創造性

ルーパーを使えば、自分が弾いたコード進行をその場で繰り返し鳴らすことができる。これにより「伴奏に合わせて即興ソロを弾く」という実践的な練習が可能になる。

例えば、Cメジャーのコードをループさせ、その上でスケールを自由に弾くだけでも自然とアドリブ力が養われる。

フレーズを重ねる過程で「ここにリズムを足すと厚みが出る」「メロディをこの位置に置くと映える」といった気付きが得られ、曲作りの感覚が身につく。

一度作ったループを基盤に別のフレーズを試すことで、創造性が刺激され、自分だけの音楽アイデアが増えていく。

タイミングとリズム感

ループを正しく繋げるには「1拍目で踏む」というシンプルながら難しい課題をクリアする必要がある。ここで鍛えられるのが正確なタイミング感だ。

メトロノームと併用すれば、自分のリズムの揺れを可視化するように確認できる。ループがずれると演奏全体が不安定に聞こえるため、自然とシビアなリズム感が身につく。

さらに、自分で刻んだリズムが伴奏として流れるため「バンドの土台を支える責任感」が養われるのも大きなメリットだ。

音感と音楽理論の理解

単にスケールを上下する練習では身につきにくい「コードと音の関係」を体感できるのがルーパーの強み。

例えば、GM7をループさせ、その上でスケールを弾くと

「この音は響きが安定する」

「この音は緊張感を生む」と耳で理解できる。

各小節の頭にコードトーンを置く練習を繰り返せば、自然とメロディアスなフレーズ構築ができるようになる。理論書で学ぶ内容を「音として体に落とし込む」最適な方法だ。

演奏テクニックと自己評価力

ルーパーは自分の演奏をそのまま鏡のように返してくれる。わずかなピッキングの乱れやリズムのヨレも繰り返し流れるので、改善点が一瞬でわかる。

録音して聴き返し、修正して再チャレンジ──このサイクルを回すことで、自己流の練習では気付けない細部まで矯正されていく。

また、伴奏を作っておけばソロ練習にも集中できるため、リードプレイやリズムキープなど複数のスキルを同時に磨ける。

作曲・アレンジ能力とライブ対応力

ベースライン、コード、メロディを順番に重ねていけば、ひとりでも曲の骨格を組み立てられる。これはそのまま作曲・編曲のトレーニングになる。

さらに、ライブではリアルタイムでフレーズを録音して重ねることで「一人バンド」のようなパフォーマンスが可能になる。

機材を使いこなしながら曲を構築する経験は、即興的な作曲力とアレンジ力を飛躍的に伸ばすきっかけになる。

具体的な練習方法

スケール練習をループに合わせて

Cメジャーなど簡単なコード進行を録音し、その上でスケール練習を行う。

単に上昇・下降を繰り返すのではなく、各小節の頭をコードトーンで始めるとフレーズが自然にまとまり、メロディアスな響きが理解できる。

さらに、リズムを変化させて弾いたり、アルペジオを混ぜたりすることで、同じスケールから多彩な表現を引き出す練習にもなる。

スケール練習が単調になりがちな人ほどルーパーを活用すべきだ。

即興ソロで一人セッション

録音した進行に合わせてアドリブを重ねていくと、フレーズの「引き出し」が自然に増えていく。

例えば、ブルース進行をループさせてペンタトニックスケールでソロを試すだけでも即興力は大きく伸びる。

途中で意図的にリズムをずらしたり、同じモチーフを繰り返してみたりすることで、ソロ構築力が育つ。

セッションの疑似体験を自宅でできるのがルーパー練習の強みだ。

カッティング練習に応用

自分で刻んだリズムをループさせ、その上に別のパターンを重ねる。

これによりリズムの「ズレ」や「甘さ」がすぐに耳に残り、修正の意識が高まる。

例えば、16ビートのカッティングを録音し、その上で8ビートのフレーズを重ねると、グルーヴ感の違いを体で理解できる。

テンポ感とグルーヴの責任を自分で背負うため、リズム感が一気に伸びる。

ジングルや小曲を作る

短いフレーズや歌を重ねて「ジングル」を作る練習もおすすめ。

たとえば2コードの進行をループし、その上に単音リフやハーモニーを追加するだけで「曲らしさ」が生まれる。

録音した素材を組み合わせて小曲を完成させる過程は、作曲感覚を養うと同時に

「音を並べて作品を作る楽しさ」を実感できる。

遊びながら創作力を磨けるのがこの練習法の魅力だ。

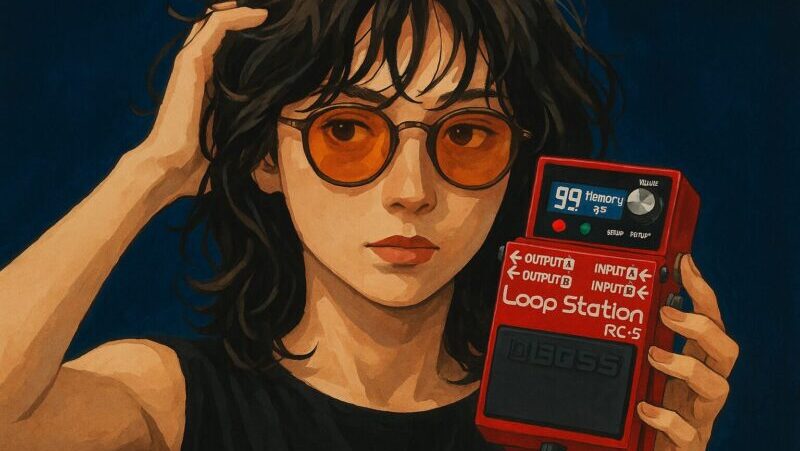

初心者におすすめのルーパー

頑丈でシンプルな1トラックルーパー。

操作は「録音・再生・停止」のみという直感的さが魅力。初めてルーパーを扱う人にとって、複雑な機能に惑わされず基礎を徹底できるモデル。

練習用として最も導入しやすい。

メモリー機能搭載で作成したループを保存可能。ドラムパターンも内蔵しており、より実践的な練習が可能。

外部音源を取り込んで流すこともでき、自宅練習から簡易的な作曲まで幅広く対応する。

多機能且つ高音質、5つのフットスイッチを備えたモデル。

100種類以上のループを保存でき、60種類以上のリズムパターンを内蔵。リズムトラックのBPMに合わせて録り音をクォンタイズしてくれる機能もあるが、練習という観点で見ると逆に甘やかされる事になるかも。

コストパフォーマンスに優れたルーパー。

ステップアップモデル

BOSS ( ボス ) / RC-500 Loop Station

高音質・多機能な2トラックルーパー。

2つの独立したトラックを使えるため、バッキングとソロを分けて構築できる。

エフェクトやリズムパターンも豊富で、自宅練習からライブ演奏、作曲まで幅広く対応可能。

中級者以上にとってはステップアップに最適なモデル。

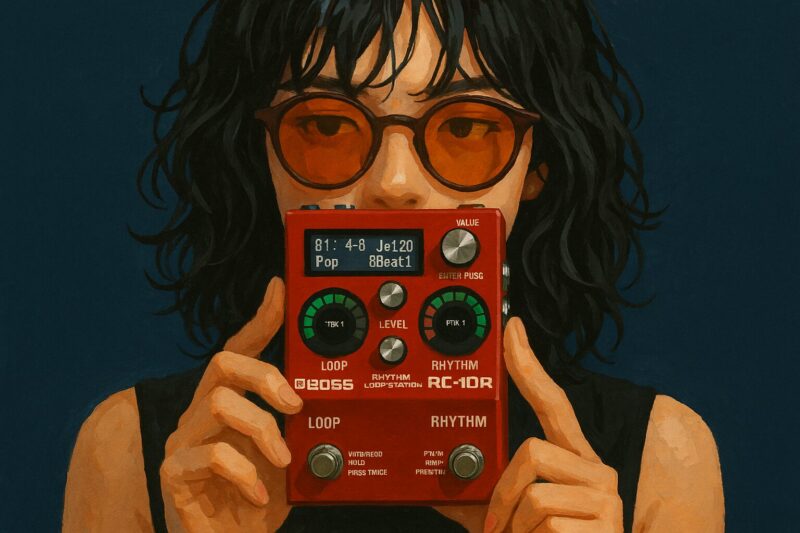

BOSS ( ボス ) / RC-10R RHYTHM LOOP STATION

ルーパー機能に加えて多彩なリズム機能を搭載。

ドラムパターンと同期させて練習できるため、バンドと合わせている感覚を一人でも体験できる。

ライブでのパフォーマンスを意識した設計で、ソロ演奏をより迫力あるものにできる。

BOSS ( ボス ) / RC-600

最大6トラックを操れるフラッグシップモデル。

プロフェッショナル仕様で、複雑な楽曲アレンジや即興的なライブパフォーマンスにも対応。

各トラックを個別にコントロールでき、MIDI機器との連携も可能。

ソロパフォーマーやループパフォーマンスを極めたい人にとって究極の選択肢となる。

筆者としては、初めてなら BOSS RCシリーズ が安心。

強度・操作性・サポートの面でも定番だ。

筆者の経験談

筆者もギターを始めたばかりの頃、マルチエフェクター内蔵のルーパーを試したのがきっかけだった。最初は失敗だらけでリズムが合わず落ち込むことも多かったが、ある日「きれいにループが繋がった瞬間」が訪れた。

その小さな成功体験が、練習のモチベーションを大きく変えた。

今ではルーパーなしの練習は考えられないほどで、即興力・作曲力・リズム感のすべてに恩恵を感じている。

よくある失敗と対処法

ルーパーは「よき先生」として、自分の演奏のクセやミスを容赦なく再生してくれる。だからこそ効果的なのだが、その過程で多くの失敗に直面する。ここでは代表的な失敗例と具体的な解決策を練習シーンに絞って紹介する。

ルーパーは「よき先生」として、自分の演奏のクセやミスを容赦なく再生してくれる。だからこそ効果的なのだが、その過程で多くの失敗に直面する。ここでは代表的な失敗例と具体的な解決策を練習シーンに絞って紹介する。

タイミングのずれとリズム感の悪さ

ループの開始や停止が1拍目からわずかにずれてしまい、ループ全体が不自然に聞こえる。自分のリズムが不安定で、重ね録りした音が合わない。

対処法

必ず心の中で「1, 2, 3, 4」と数えて1拍目で踏む。

まずは1〜2小節の短いループで練習。

メトロノームやクリック音に合わせて録音する。

慣れてきたらメトロノームなしで挑戦し、自分自身でテンポを維持する力を養う。

録音した演奏の品質への不満(理想と現実のギャップ)

録音を聴くと「思ったより下手だ」と愕然とする。

対処法

ルーパーを客観的な先生と捉え、録音→確認→修正を繰り返す。

聴き返す習慣をつけることで、演奏中に自分のミスをリアルタイムで気づけるようになる。

ノイズの発生

練習中にアンプや機材からノイズが出る。

対処法

高品質な電源アダプターを使用する(BossやTruetoneなど)。

ケーブル接続やシールドの状態を確認する。

練習時はヘッドホンを使い、録音がクリアかチェック。

ルーパーはシグナルチェーンの最後に配置するのが基本。

操作ミス

踏み間違えて録音が消える、意図せず別トラックに録音してしまう。

対処法

Undo/Redo機能をすぐ使えるように練習しておく。

外部フットスイッチを導入し、操作を分担する。

その他の不具合

電源が入らない、音が出ない。

対処法

電源アダプターの極性や電流を確認。

ケーブルの接続を再確認。

ペダル自体の故障も疑い、交換や修理を検討。

ルーパーは「確実に上手くなる練習の先生」

ルーパーは、単なる遊び道具ではない。

タイミング・音感・即興性・作曲力・自己評価力──音楽的に必要な力をまとめて鍛えられる、唯一無二の機材だ。

初心者にとっては「リズムと音感を鍛える最速のツール」、中級者にとっては「即興と作曲を伸ばす相棒」、上級者にとっては「ライブ表現を拡張する武器」となる。

買って損はない。むしろ「もっと早く導入しておけば良かった」と思うはずだ。

あなたもぜひ、ルーパーを練習に取り入れてみてほしい。