ジャパンヴィンテージの高騰と、それでも“鳴らしてなんぼ”という話

最近、中古楽器市場に目を向けているプレイヤーであれば、ジャパンヴィンテージの異常な高騰に気づいているだろう。

Grecoのレスポールモデルが10万円を超え、Orvilleが20万円近い価格で売られている。

数年前までは3〜5万円台で手に入ったモデルも珍しくなかったことを思えば、これは異常と言っていい水準だ。

中古ギターの価格は全体的に上がっているが、その中でも“Made in Japan”の80〜90年代のモデルは特に人気が集中している。

Burny、Greco、Fender Japan(JVシリアル・Eシリアル)、YAMAHA SG・SA、Aria Pro II PEシリーズなどはその代表例だ。

国産EpiphoneやTokai、さらには一部のMorrisやKawai製エレキギターにまで注目が集まっている。

以前は地方のハードオフで比較的安価に手に入ったこれらのギターだが、現在は事情が大きく変わった。

SNSでも「昔はこの価格で買えたのに」「今この値段はありえない」といった投稿が日常的に見られるようになっている。

「いつか買いたい」と考えていた人たちが、今や手が届かなくなりつつある現状がある。

なぜジャパンヴィンテージが高騰したのか?

海外人気と供給減少が主な原因

価格高騰の背景にはいくつかの要因がある。

まず、コロナ禍を機に新品楽器の流通が停滞したことが大きい。

海外工場の一時停止や輸送遅延により、新品市場に品薄状態が続き、多くのプレイヤーが中古市場に流れた。

同時に、アジア圏を中心とする海外バイヤーの動きも活発化した。

ジャパンヴィンテージは海外では日本以上に評価が高く、特に韓国、中国、アメリカなどの市場では“高品質で手頃なヴィンテージ”として人気が高い。

そのため、日本国内の中古品は“仕入れ対象”として買い漁られるようになり、国内在庫が急激に減少した。

ハードオフの株価上昇が象徴する市場変化

リユース市場の拡大も、この現象を後押ししている。

中古楽器の需要が高まったことで、ハードオフの株価はコロナ禍以降に上昇。

中古品が「安い代替品」から「価値ある選択肢」へと認識が変わったことを示している。

他の業者もその傾向を読み取り、買い取り価格を強化し、商品は主に海外へ輸出されるようになった。

かつては“高いな”と感じられたギターも、相場高騰により「お得な品」と見なされ、次々に売れていく。

中古市場の成長と新品市場の課題

中古が売れてもメーカーには還元されない

中古市場の活況とは裏腹に、新品メーカーにとっては厳しい状況が続いている。

中古品がどれだけ売れても、それは製造メーカーの利益には繋がらない。

長年愛されたフェルナンデスのように、経営が立ち行かず倒産してしまうケースも出てきている。

この流れが続けば、国内メーカーの開発体力や生産規模はさらに縮小することになるだろう。

結果的に“ジャパンヴィンテージの次世代”が生まれる土台すら失われかねない。

新品の選択肢が減ればプレイヤーの損失につながる

新品ギターは、今のプレイヤーのニーズに合わせた設計や技術で作られている。

ネックシェイプ、指板R、重量バランス、電装系の安定性など、多くの点で現代的に最適化されている。

これらの選択肢が減少することは、プレイヤーにとっても不利益でしかない。

中古市場の盛り上がりは喜ばしい側面もあるが、その裏側では、現場で楽器を作る職人たちが苦しい思いをしているという現実も見落とせない。

ジャパンヴィンテージを冷静に評価する

経年劣化を前提とした選択が必要

ジャパンヴィンテージの品質が高かったことは確かだ。

だが、それは“当時の基準で見た場合”の話である。

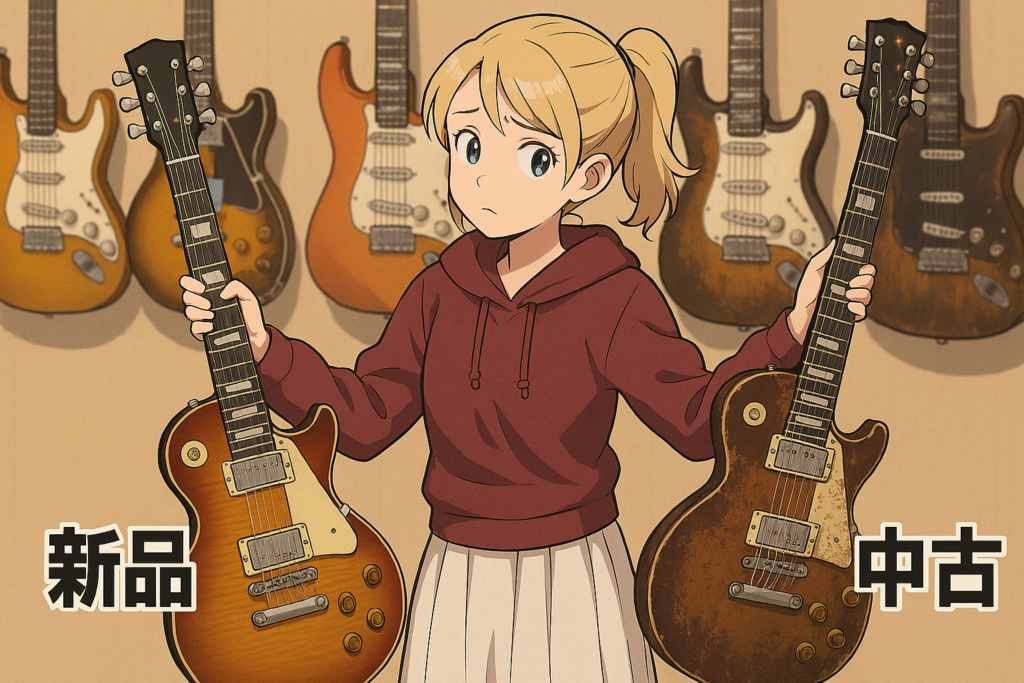

今の目線でフラットに比較すれば、価格に対するコストパフォーマンスは決して優れているとは言えないことも多い。

加えて、経年による問題がつきまとう。

フレットの消耗、電装トラブル、ネックの反りや変形など、何かしらの修理や調整が必要になるケースは多い。

それらを直す費用を加味すれば、新品以上の出費になる可能性もある。

弾きやすさや完成度は現行品に軍配

現代の中国製、韓国製、インドネシア製のギターは、以前に比べて格段に品質が向上している。

ジャパンヴィンテージと同価格帯であれば、現行の高品質モデルの方が弾きやすく、信頼性も高いことが多い。

特に初心者や中級者にとっては、現行品を選ぶ方が圧倒的に実用的だ。

プレイヤーとしての立場を忘れずに

ギターは道具であり、音を鳴らすために存在する

ギターは確かに嗜好品でもある。

だが、プレイヤーとして見るなら、第一に「音を鳴らすための道具」であるという認識が重要だ。

見た目やブランド、年式に惹かれる気持ちは理解できるが、それだけで選んでは本末転倒になる。

音を出して、自分の手に馴染み、自分の音楽を形にできるか。

その観点からギターを選ぶべきだと考えている。

触れたこともないギターを“名器”と信じ込む前に、自分の耳と手で判断してほしい。

コレクターとプレイヤー、それぞれのスタンスを尊重しつつ

この記事はコレクターの価値観を否定するものではない。

コレクションもまた、ギターの楽しみ方のひとつだ。

ただ、プレイヤーに向けて伝えたいのは、“鳴らしてこそ意味がある”という基本に立ち返ることだ。

「弾けるかどうか」が大事

価格の上下や市場のトレンドに左右されることなく、自分の感覚とプレイスタイルに合ったギターを選ぶべきだ。

ジャパンヴィンテージが高騰していても、それが自分にとって本当に良い選択肢かは別の話である。

プレイヤーにとって重要なのは、ギターとどれだけ向き合えるか、自分の音にできるかという点に尽きる。

見た目やブランドだけでなく、「実際に鳴らしてどうか」で判断していきたい。