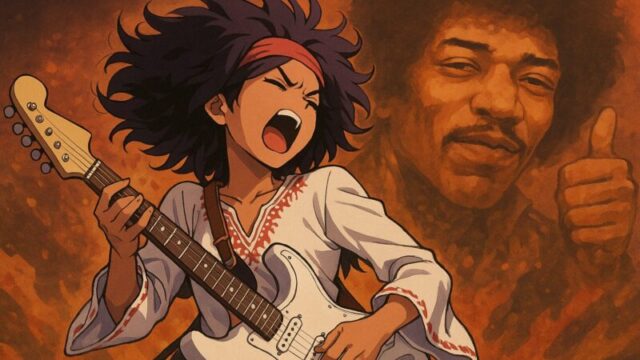

ビートルズ知らないってヤバイ?古典を知らない若者、流行に疎い大人

「ビートルズも聴いたことないの?」「ボーカリストなのにジャニス・ジョプリン知らないの?」

そんな言葉を耳にして、ドキッとしたことはないだろうか。

最近の音楽は詳しいのに古典には疎い人、逆に古典だけで止まってしまっている人――両方にとってこのテーマは一度立ち止まって考える価値がある。

結論から言えば、古典を知らないからといって駄目なミュージシャンではない。

ただし、古典を知ることには大きなメリットがあり、現代の音楽も含めて理解を深めることができれば、それは世代を超えて通用する「強み」になる。

共通言語としての古典

古典は音楽の「共通言語」として機能することが多い。

ビートルズ、ジャニス・ジョプリン、BBキング、ジェフ・ベック、イングヴェイ・マルムスティーン。

これらの名前を挙げると、「ああ、この人ね」とピンとくる人は多い。

それは単に有名だからではなく、「ジャンルの象徴」として扱われているからだ。

たとえばボーカルの表現について語るとき、「ジャニスのようなソウルフルさ」といえば、聞き手に一発で伝わる。

ギターの音作りを語るとき、「BBキングのような太いトーン」といえば、共通イメージが共有できる。

逆に言えば、それらを知らないと会話がスムーズに進まない可能性がある。

「この子にボーカル論を説きたいけど、ジャニスも分からないなら話が通じないだろうな」と思わせてしまうのは、自分にとって損だ。

ただ注意すべきは、「古典を知らないのは勉強不足だ」という上から目線は、受け手にストレスを与えるということだ。

むしろ、「知らないなら教えてあげよう」「一緒に聴いてみよう」というスタンスのほうが建設的だ。

新しい音楽の理解も重要

一方で、最近の音楽を知らないまま古典の知識を振りかざすのも問題だ。

「ビートルズも知らないの?」「Vaundy?なにそれ?」というやりとりでは、お互いの理解は深まらない。

例えば若いリスナーとVaundyの話題で盛り上がったとしよう。

そこで「彼には山下達郎の影響を感じるよね」と話をつなぐと、過去への興味を引き出すことができるかもしれない。

逆に、Vaundyを知らずに「最近の音楽は分からない」と切り捨てれば、せっかくの会話の糸口を失う。

古い音楽を知らない事も、最近の音楽を知らない事も等しくリテラシー不足であるということだ。

ミュージシャンにとって過去と現在、幅広い知見を持っておくことは非常に重要。

流行は繰り返す、しかし形を変える

音楽の流行はよく「繰り返す」と言われるが、正確には「形を変えて再来する」。

例えば80年代のシンセサウンドや、Y2Kファッションのリバイバルは、当時の要素に現代の技術や感覚がミックスされている。

これを理解するには、過去の音楽を知ることが重要だ。

「過去のサウンドライブラリー」を持っていれば、流行をどう取り入れるか、どうアレンジするかのヒントが得られる。

そしてそれは、作曲、演奏、プロデュースの現場で確実に役立つ。

音楽リテラシーは最強の武器になる

古典を知り、現代の音楽もキャッチアップできていれば、それは「世代を超えた武器」になる。

若いミュージシャンからは「今の音楽に興味がある人」として一目置かれるし、上の世代からも「幅広く知っている子」として尊敬されやすい。

たとえば、ライブの現場で「最近はこういうサウンドが流行っているけど、ルーツはこの辺りかもね」と語れる人は、演奏仲間や後輩から頼られる存在になる。

もちろん、知識をひけらかすのではなく、相手に興味を持たせる語り口が求められる。

QA:この記事を振り返り

Q: 古典を知らないミュージシャンは駄目?

A: 駄目ではないが、知っていれば会話や演奏の幅が広がる。

Q: 古典を学ぶ意味は?

A: 音楽の流れを理解し、過去から現在の変化をつかむことができる。

Q: 新しい音楽は知らなくてもいい?

A: 古典と同じくらい重要。バランスよく知ることで世代を超えた会話が可能になる。

Q: 古典を知らないことは恥?

A: 恥ではないが、知る努力をすれば音楽活動や人間関係で得をする。

締めの挨拶

今後もギターや音楽に関する情報を、このブログでは発信していく予定だ。

古典、現代、そして未来の音楽を一緒に探求しよう。

ぜひ次回の記事も楽しみにしていてほしい。