歴代Marshallサウンドを足元に!OVERDRIVE PEDALシリーズ登場

Marshallが2025年のNAMMショーで発表したOVERDRIVE PEDALシリーズは、歴代のMarshallアンプのオーバードライブサウンドを再現する画期的なペダルラインナップです。

各モデルは、それぞれの名機の特性を忠実に再現しながら、ギタリストにとって扱いやすいエフェクターフォーマットに落とし込まれています。

本記事ではORVERDRIVE PEDALシリーズ、それぞれのモデルの特徴を解説していきます。

各モデルの解説

OVERDRIVE PEDALシリーズは、Marshallの伝説的なアンプのドライブトーンを忠実に再現する5つのモデルで構成されており、各ペダルには4つのツマミが搭載されています。

それぞれのツマミは元となったアンプの象徴的なパラメーターを継承しており、Marshallらしいサウンドメイクを可能にします。

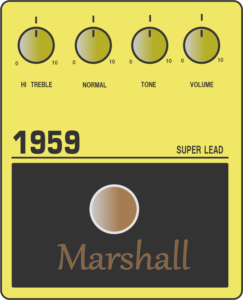

1959 OVERDRIVE PEDAL

クラシックな1959 Super Leadのサウンドを再現。ヴィンテージ志向のギタリストに最適なナチュラルなクランチからリッチなオーバードライブまで対応。

コントロール

HI TREBLE(高域の入力ゲイン)

NORMAL(低域の入力ゲイン)

TONE(音色調整)

VOLUME(音量)

1959(通称Plexi)

1959 Super Lead、通称「Plexi(プレキシ)」は1965年に登場したMarshallの代表的なアンプです。

エリック・クラプトン、ジミ・ヘンドリックス、エディ・ヴァン・ヘイレンなど、多くのギタリストが使用し、クラシックロックのトーンを生み出しました。

真空管ならではのナチュラルなオーバードライブが特徴で、ボリュームを上げることでアンプ自体をドライブさせる設計になっています。

EQはシンプルで、音色の違いを生み出すにはギター側のボリュームやピッキングの強さが重要になります。

チャンネルリンクについて

1959は4つの入力端子(明るいサウンドのINPUT1とダークなサウンドのINPUT2それぞれ2つ)があり、異なるサウンドキャラクターを出力する事が出来ます。

INPUT1は高域のゲインが強調されており、シャープな歪みを作ることが可能。

INPUT2はウォームで丸みのあるサウンド。

これらのチャンネルは個別に使うこともできますが、多くのギタリストはチャンネルリンク(ジャンパー接続)を使って両チャンネルをブレンドし、より多彩な音作りを実現しています。

このテクニックはジミー・ペイジやエディ・ヴァン・ヘイレンが使用していたことで有名です。

ペダル版1959 OVERDRIVE PEDALでは、このチャンネルバランスをHigh TrebleとNORMALのツマミで再現しています。

JCM800 OVERDRIVE PEDAL

80年代ロックサウンドの定番であるJCM800の歪みを再現。

アグレッシブなトーンが特徴で、ギタリストにとって馴染みのあるサウンド。

コントロール

GAIN(歪み量)

VOLUME(音量)

TONE(音色調整)

SENSITIVITY(HI INPUTとLOW INPUTのミックスをコントロール)

JCM800

JCM800は1981年に登場し、80年代のロック・メタルサウンドを支えた名機です。

シンプルなシングルチャンネル仕様で、強い中域と高いゲイン、タイトな低域が特徴。1959よりもプリ部で強く歪むため、よりコンパクトな音量でもオーバードライブサウンドを得やすくなりました。

メタル系ギタリストからの支持も厚く、ザック・ワイルド、スラッシュ(Guns N’ Roses)、ケリー・キング(Slayer)など、多くのプレイヤーが愛用しました。

SENSITIVITYについて

SENSITIVITYはJCM800のインプットの名称でHIGHとLOW、二種類のインプットを装備していることが特徴です。

HIGHはハイゲイン、LOWはローゲインの回路となっており、シングルチャンネル回路のJCM800ならではの独特な仕様となっています。

JCM800 OVERDRIVE PEDALに搭載されたSENSITIVITYツマミは、このゲイン回路のミックスを再現するもので、ツマミを上げることでHIGHインプットのサウンドがミックスされ、最大時はLOW-0%/HIGH-100%、反対に絞り切った時はLOW-100%/HIGH-0%、真ん中でお互い5割ミックスのサウンドになります。

これにより従来のJCM800のサウンドに加え、ミックスサウンドという新たな可能性に踏み込む事が出来ます。

JCM900 OVERDRIVE PEDAL

JCM800の進化形であるJCM900のモダンなハイゲインサウンドを再現。

ダイナミックな歪みと鋭い音抜けが特徴。

コントロール

GAIN(歪み量)

VOLUME(音量)

TONE(音色調整)

CONTOUR(ポストディストーションEQスクープ / 中域を操作する事でモダンなサウンドを作る)

JCM900

1990年に登場したJCM900は、JCM800をさらに進化させたモデルです。

JCM800に比べてゲイン量が増加し、クリーンとドライブを切り替えられる2チャンネル仕様が採用されました。

また、ソリッドステート回路を一部取り入れることで、より安定したサウンドと高い信頼性を確保。

特にハードロックやオルタナティブロックのギタリストに人気があり、Foo Fightersのデイブ・グロールなどが愛用しました。

CONTOUR

JCM900 OVERDRIVE PEDALでは、このアンプ特有のサウンドを再現するだけでなく、ポストディストーションEQのCONTOURツマミを搭載。CONTOURを上げることで中域を削り、モダンなサウンドを作ることができます。

実機のJCM900には無かったパラメーターですが、Marshallではアンプやエフェクターに度々このCONTOURが採用されミッドをコントロールできる仕様になっています。

これもMarshallらしい独特な魅力と言えるでしょう。

JVM OVERDRIVE PEDAL

MarshallのフラッグシップモデルJVMの多機能なドライブサウンドを凝縮。

ハイゲインながらもノイズを抑えたクリアな音作りが可能。

コントロール

GAIN(歪み量)

VOLUME(音量)

TONE(音色調整)

GATE(ノイズカット機能 )

JVM

JVM(JCM2000シリーズの後継)は2007年に登場し、Marshall史上最も多機能なアンプとして知られています。

各チャンネルに3種類のモードがあり、クラシックなクリーントーンから超ハイゲインまで、幅広いサウンドを提供します。

特にモダンハイゲインサウンドの質が高く、ジョン・ペトルーシ(Dream Theater)やデイヴ・マーレイ(Iron Maiden)など、テクニカルなギタリストにも支持されています。

ジョー・サトリアーニ・シグネチャーモデルJVM410HJS

ジョー・サトリアーニが使用するJVM410HJSは、通常のJVM410Hをベースにしたカスタム仕様。

主な特徴として、

クリーンチャンネルの改良(よりウォームなサウンド)

リバーブの代わりにノイズゲートの搭載(高ゲイン時のノイズをカット)

リードチャンネルのEQ調整(サトリアーニの好みに合わせたミッドレンジ)

JVM OVERDRIVE PEDALには、このサトリアーニシグネチャーのノイズゲート機能を反映したGATEツマミが搭載されており、ハイゲイン時のノイズを抑えクリアでリッチなサウンドを楽しむ事が出来ます。

DSL OVERDRIVE PEDAL

Dual Super Lead(DSL)のウォームなドライブサウンドを再現。

ロック、ブルース、メタルなど幅広いジャンルに対応。

コントロール

GAIN(歪み量)

VOLUME(音量)

TONE(音色調整)

DEEP(低音域を強調 )

DSL(Dual Super Lead)

DSLシリーズはJCM2000シリーズとして1997年に登場し、後に「DSL」という名称で再編されました。クリーンからオーバードライブ、ハイゲインまで1台でカバーできる万能なアンプで、ロック、ブルース、メタルと幅広いジャンルに対応。

JCM800のようなクラシックな歪みと、JCM900以降のモダンなゲインのバランスが取れており、初心者からプロまで幅広く支持されています。

DEEPスイッチについて

DSLには、低音をブーストするDEEPスイッチが搭載されており、これによりより迫力のある重低音を生み出すことが可能。

DSL OVERDRIVE PEDALには、この機能を再現したDEEPツマミが搭載されており、ペダル単体でも迫力のある低域を加えることができます。

Marshallらしさを受け継ぐペダル設計

どのペダルも、Marshallアンプの特徴を象徴するパラメーターを搭載しているのがポイント。

1959のHigh Treble / NORMALのゲインバランスは実機のインプットをチャンネルリンクさせた状態を再現。

JCM800のSENSITIVITYのミックス、JCM900のCONTOURによる音作りの幅、JVMのGATEでのノイズ処理、DSLのDEEPによる低音の強調など、どれも実にMarshallらしさがあり、「本家が作ってますよ!」というコピーモデルなどには無い魅力に溢れています。

Marshallの新たな動き

このOVERDRIVE PEDALシリーズに加え、NAMM 2025では1959mod、JCM800mod、STUDIO900など、歴代の名機を現代的にアップデートしたモデルも発表されました。

Marshallが築いてきた伝統を守りながらも、現代の音楽シーンに適応し続ける姿勢を強く打ち出しています。

Marshallの変革と今後の展望

また、Marshallは最近、株式の過半数を中国のベンチャーキャピタルに売却したことでも注目されています。

この動きにより、デジタル技術の強化や生産体制の最適化が期待されており、今後の製品展開にも影響を与える可能性があります。

特に、デジタル面での強化が進めば、アナログ回路を重視しながらも現代的な利便性を融合させた新たなラインナップが登場するかもしれません。

まとめ

Marshallの新しいOVERDRIVE PEDALシリーズは、長年にわたるギタリストの憧れであった歴代アンプのサウンドを、足元で再現できる画期的なペダルです。

筆者自身、JCM800、JCM900、JVM、DSLをスタジオで愛用してきた経験があるため、今回のリリースには個人的にも強く心を惹かれるものがあります。

これまで、多くの他社製ペダルでは「Marshallの音=Plexi(1959)」というイメージが強く、猫も杓子もPrexiサウンドを再現する傾向にありましたが。

しかし、実際のMarshallアンプの歴史を振り返れば、JCM800のアグレッシブな歪みやJCM900のモダンな進化、JVMの多機能性、DSLの万能さといったように、それぞれが異なる個性を持ち、ギタリストのサウンドメイクを支えてきました。

本家MarshallがPlexiだけでなく、JCM800、JCM900、JVM、DSLにもスポットを当てたペダルを開発したことは、長年Marshall触れてきた身としてはとても嬉しいですし皆さんも同じような気持ちなのではないでしょうか。

さらに、公開されたサウンドデモを聴く限り、それぞれのペダルは単なるMarshall風の歪みではなく、実機のキャラクターをしっかりと感じさせる個性的なサウンドを持っていたのが印象的でした。

1959の温かくナチュラルなクランチ、JCM800の切れ味鋭い歪み、JCM900のパワフルなゲイン、JVMのモダンで上品なハイゲイン、DSLの独特の密度のあるトーン

どれもMarshallのDNAを確かに受け継いでいるなと感じます。

手元でMarshallの歴史的なサウンドを操れるこのシリーズは、間違いなく多くのギタリストにとって新たな定番ペダルとなるでしょう。

実機とどこまで近いサウンドが出るのか、自分の手で確かめられる日が今から待ち遠しいです。

公式サイトにて実物の写真やサウンドサンプルを確認する事が出来ます。

そちらも是非ご覧ください。