UAFX MAX レビュー&解説|実際に愛用してみた本音と、ちょっと惜しいところも

「UAFX MAX Preamp & Dual Compressorは本当に優秀なエフェクターなのか?―」

一所有者として実際に使い込んだ私の結論は、「かなり良い」です。

DynaComp、LA-2A、1176という歴史的コンプレッサーとUA 610プリアンプが1台に凝縮されたハッピーセットぶりに興味をそそられる人も多いはず。

しかし、長く使っていると「ここがもっとこうだったら…」と感じる部分があるのも事実。

そこで本記事では、UAFX MAXの機能や特徴を徹底的に解説すると同時に、実際に使ってみて見えてきたメリットと惜しい点についても率直にお伝えします。

機能面の深掘りから、アプリ連携の活かし方、複数コンプの組み合わせテクニックまで、なるべく詳細にまとめました。

購入を検討している方、あるいはより使いこなしたい方にとって、少しでも参考になれば幸いです。

UAFXとは

UAFX(Universal Audio Effects)は、Universal Audio が開発した高音質エフェクトペダルのラインナップです。

もともと UAD プラグインを中心に、プロのレコーディングエンジニアから絶大な支持を得てきた UA が、そのテクノロジーをペダルという形でアウトプット。

真空管アンプやリバーブ、ディレイなど、スタジオクオリティのエミュレーションを足元に再現できる点が大きな魅力です。

MAX Preamp Dual Compressor

UAFX シリーズの中でも、MAX Preamp & Dual Compressor は、3種のレジェンド・コンプレッサー(DynaComp、LA-2A、1176)と UA 610 プリアンプをまとめて搭載し、デュアル・エンジン・プロセッシングで高いクオリティを実現するモデルです。

仕様

3種のコンプレッサーと UA 610 チューブプリアンプを各チャンネルに搭載

デュアルコンプレッサーとして、2つのコンプを同時使用可能(直列/並列/エクスクルーシブ/スプリット)

スマートフォン用の UAFX Control アプリを使って、ルーティングやプリアンプEQ、1176のサイドチェインフィルターなどを詳細に設定可能

9V/400mA のアイソレート電源が必要(やや大きめの電流を要する)

※本記事ではコンプレッサーに関するトピックを多く含むため、コンプレッサー特有の専門用語などが多く登場します。

過去記事にてコンプレッサーの専門用語を含む解説をしていますのでそちらも併せてご覧いただけたらと思います。

【初心者向け】ギターコンプレッサー徹底解説|具体的な使い方と用語紹介

UA610プリアンプ

UA 610は、Universal Audio が誇るビンテージチューブプリアンプです。

暖かみのある倍音と厚みのある中低域が特徴で、有名アーティストのレコーディングにも数多く使われてきました。

Max では、コンプレッサーごとにこの 610 プリアンプを組み合わせる形で、ゲイン調整や EQ を活かしたサウンドメイクが可能となります。

各チャンネルのゲイン回路としてA610が備わっているようなイメージですね。

いわゆるオーバードライブ的な効果ではなくサチュレーションを付与するためのもので。

これはレコーディングやミックス、マスタリング工程で音の「厚み」や「温かみ」を付与するために用いられるサウンド効果です。

特にアナログ機材(テープマシンや真空管、トランス等)を通したときに生まれる微妙な歪みや倍音が、デジタルにはない独特の風合いをもたらします。

サチュレーション

極端に荒々しい歪みを加えるというよりも、微量の倍音を加えて音を太くしたり、奥行きを感じさせたりする。

過度にかけると歪み感が目立つが、適度にかけると「歪んでいるとは感じにくいのに、音が豊かに聞こえる」という効果が得られる。

「温かみ」や「アナログ感」「テープサチュレーション」などのワードで語られることが多い。

また、アプリではプリアンプに対しEQの設定が出来ます。

プリアンプのつまみをOFFからわずかに上げたセッティングをすることで真空管の色付けをせずにEQの効果を得るといった使い方も可能です。

3種のコンプレッサー

MAXに収録されている3種のコンプについて解説します。

DynaComp

サウンドの特徴

クラシックな“赤い箱”がモチーフのパンチとスクイッシュ – ミドル帯が押し出されるローファイ寄りのキャラクター – 強めにかけると粘っこいサウンドになり、ファンクやカントリーでおなじみの歯切れあるコンプ感を演出

3種のコンプの中ではギタリストにとって最も馴染みの深いコンプです。

カッティング/コードストローク時の聞こえ方

コードをギュッとコンパクトにまとめてくれるイメージ

特に中域の輪郭が出やすく、ファンキーなカッティングに“らしさ”を与える

オールドスクールなスクイッシュ感を得たいときに最適

ドライブ時のリード/ソロの聞こえ方

ドライブをプラスすると荒々しさや粘りが強調され、ローファイな味わいが特徴的

ミッドが豊かになり、ソロが太く存在感を増すが、モダンな“キレ”よりもダーティなトーン寄り

スライドギターやブルース寄りのサウンドにも相性が良い

もちろん某王者のようにネオクラシカルな速弾きにも打ってつけです。

かけっぱなしで狙える効果

DynaCompを一定の設定(例えば、COMPノブを中程度、OUTPUTノブを適度なボリューム)でかけっぱなしにした場合、そのキャラクターの強さがどのジャンルにも一定の影響を与えます。

得意な部分

クリーントーンでは、特に中域の輪郭が明確になり、ファンキーなカッティングやカントリー系のリフで独特の「粘り」を感じるサウンドが得られます。

コードストロークでは音をギュッとまとめ、バンドサウンドの中で埋もれにくいトーンを提供。

軽めの歪みでは、中域が強調されて、ブルースやクラシックロックのソロが太く力強くなります。

苦手な部分

中域が強調されすぎるため、モダンなサウンドやハイゲイン系のソロでは音がややこもった印象になる場合があります。

軽い圧縮を好むスタイルでは、強めのスクイッシュ感が邪魔に感じられることも。

高速ピッキングやクリーンなアルペジオでは、アタック感が不自然に抑えられる可能性があります。

LA-2A

サウンドの特徴

オプティカルチューブコンプによるウォームでナチュラルな圧縮感

ゆったりとしたアタック・リリースで、柔らかい倍音を付加 – 強くかけても耳障りになりにくく、リミッターとしても機能する懐の深さ

カッティング/コードストローク時の聞こえ方

音の立ち上がりをほどよく残しつつ、全体をふわっとまとめる

コードをストロークすると少しボリューム感が増し、ウォームな仕上がりになりやすい

ジャズやソウル系など、ナチュラルにダイナミクスを整えたい場合に最適

ドライブ時のリード/ソロの聞こえ方

“歌うような”伸びやかさが強調され、滑らかなトーンを得られる

アタックを潰しすぎないため、適度なピッキングニュアンスが残りながらもサステインが伸びる

ブルージーなソロ、メロウなバラードのリードなどに相性抜群

かけっぱなしで狙える効果

LA-2Aを一定の設定(例えば、COMPノブを中間、RATIOは4:1、OUTPUTノブで音量を調整)でかけっぱなしにすると、全体的にウォームでナチュラルな圧縮が得られます。

得意な部分

クリーントーンでは、ダイナミクスが自然に整い、コードストロークやアルペジオに滑らかな一体感を与えます。ジャズやソウルなど、音を柔らかくまとめたいジャンルに最適です。

軽い歪みのリードプレイでは、サスティンが自然に伸び、歌うようなトーンが得られます。

強くかけても耳障りになりにくい特性があり、リミッターとしても役立ちます。

苦手な部分

アタックがゆるやかなため、高速カッティングやパーカッシブなプレイでは音の立ち上がりがやや曖昧になり、リズムが埋もれる可能性があります。

歪みを多用するプレイでは、音のピークを制御しきれず、アタック感が不足することがあります。

強くかけすぎると、音が丸くなりすぎて存在感が薄れる場合も。

1176

サウンドの特徴

FETコンプの代表格で、非常に速いアタックとパンチのあるサウンドが最大の特徴

レシオを上げれば上げるほどリミッティングに近づき、“ALL”モードで激しい潰し方も可能

歯切れの良いパーカッシブさと強力なサスティンが得られやすい

カッティング/コードストローク時の聞こえ方

速いアタックでコードのピークをしっかり制御し、音をタイトに揃えてくれる

ファンクやロックのカッティングで、明瞭かつリズミカルに突き出したい場合に好相性

レイヤーの厚いバンドサウンドでも埋もれにくい、抜けの良さが魅力

ドライブ時のリード/ソロの聞こえ方

攻撃的なアタック感と豊かなサスティンでソロを前に押し出す印象

レシオを高めにするほど、音量をビシッと揃えつつ迫力を与えるので、ロック/ハードロック系ソロに最適

アタック・リリースを調整しやすいため、プレイスタイルに応じてキレと粘りを自在にコントロールできる

かけっぱなしで狙える効果

1176を一定の設定(例えば、COMPを中程度、RATIOを4:1、OUTPUTで音量を調整)でかけっぱなしにすると、パンチがあり、アタックの効いたサウンドが得られます。

得意な部分

カッティングでは、速いアタックで音のピークを揃えつつ、パーカッシブなニュアンスを引き出します。ファンクやロック系で、コードがタイトに聞こえる効果を発揮します。

リードプレイでは、ソロが前に押し出され、特にロックやハードロック系でのアタック感とサスティンが強調されます。

高速ピッキングやバンドアンサンブルでも、音が埋もれにくい抜けの良さがあります。

苦手な部分

アタックが速すぎるため、柔らかさを重視するプレイ(ジャズやメロウなバラードなど)では、音が固くなりすぎる場合があります。

ゆっくりとしたアルペジオやストロークでは、自然なダイナミクスを失い、やや機械的な印象になることも。

圧縮を弱めに設定した場合でも、音のピークが揃いすぎて、ナチュラルさが削がれる可能性があります。

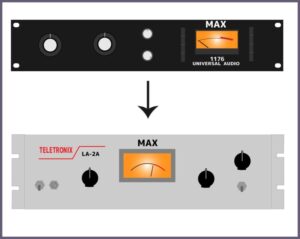

備考

MAXに収録されている1176は、その筐体カラーやサウンドの特性から推察するに、Rev.A(“Blue Stripe”と呼ばれる時期の個体)をモデルにしていると考えられます。

このモデルの特徴として、サチュレーション感が強く、温かみのある倍音を付加しやすい点が挙げられます。そのため、ギターやベースと非常に相性が良く、音に力強さや存在感を与えるサウンドメイクに適しています。

ただし、MAXの筐体カラーがLA-2Aと似ているため、混同を避けるためにも、以下の解説では筐体が黒い時期のRev.E(“Blackface”と呼ばれる後期モデル)の画像を使用して説明を進めていきます。

これは視覚的な混乱を避ける意図であり、あくまでサウンドの解釈に影響を与えない内容ですのでご了承ください。

MAXに収録されている3種のコンプレッサーは、それぞれ独自のサウンドキャラクターを持ち、特定の音色やダイナミクスを加えるために使用されることが多いモデルです。

DynaComp

中音域を強調し、上と下を少し削ったLo-fiなサウンドが特徴。ファンキーなカッティングやブルース、カントリー系の演奏でその「粘り」や「スクイッシュ感」を活かす場面が多いです。

LA-2A

緩やかなアタックとリリースによる、柔らかくウォームなサウンド。ナチュラルな圧縮感が特徴で、コードストロークやジャズ、ソウル系のリードプレイに適しています。

1176

異常に速いアタックとタイトなコンプレッションによって、音を前に押し出すパンチ力が魅力。ロックやハードロック、ファンクなどのジャンルで、そのパーカッシブな性格が活かされます。

これらのコンプレッサーは、単なる音量調整や圧縮効果にとどまらず、独自のサウンドキャラクターを付与することを目的としています。そのため、サウンドを完全にフラットに保ちながら圧縮する用途にはあまり向きません。

キャラクターを付けるために使うエフェクトという点では、DynaCompを含め、LA-2Aや1176といったスタジオコンプもギターエフェクター的な感覚で扱える部分があります。これがギタリストとの親和性を高め、意外にも多くの場面で活躍する理由の一つといえるでしょう。

デュアルコンプの組み合わせ

MAX Preamp & Dual Compressor では、コンプを2つ同時にかけることができるのが大きな特徴です。

ここでは初期設定でもあるシリーズ接続設定時の組み合わせの例をいくつか紹介していきます。

1176 → LA-2A

特に1176 → LA-2Aというコンプレッションの並びは、スタジオでも「定番の二段掛け」として長く愛用されてきた手法です。

1176の速いアタックでピークをしっかり抑え、LA-2Aのウォームな光学式コンプレッションで全体をふんわりまとめるというアプローチが、音の押し出し感と自然なまとまりを両立させます。

以下に主な効果をまとめました。

1176がピークをキャッチしてアタックを整える

1176は極めて速いアタックが特徴で、信号の急激なピーク(強いピッキングや激しいアタック)をしっかり押さえ込みます。

これによって、音量の突発的なばらつきが抑制され、次のコンプレッサー(LA-2A)が扱いやすいレンジに整えられるのがポイントです。

特にリードギターやソロでは、ピッキングの強弱が大きい場合でも音量が揃いやすくなり、プレイの輪郭が際立ちます。

LA-2Aで全体をウォームに包み込む

1176によって制御された音を、LA-2Aのゆるやかでウォームなコンプレッションで“ならす”ことで、より耳当たりの良い滑らかなサウンドへ。

LA-2Aはオプティカル方式でリリースが緩やかなため、強いコンプ感を感じさせにくく、自然なサスティンを加えられます。

結果として、音のピークは1176に任せつつ、全体のダイナミクスと音の厚みはLA-2Aが受け持つという役割分担が生まれます。

タイトかつリッチなサウンドが得られる

1176単体のアタックの鋭さ・パンチ感と、LA-2A単体のウォームさ・ふくよかさが同時に手に入るイメージです。

ロックやポップスのソロだけでなく、クリーンアルペジオやジャズ寄りのトーンでも、過度のピークは抑えつつ豊かな倍音を活かしたサウンドメイクが可能です。

ミックスの中でも埋もれにくく、耳に刺さらない

1176で先にアタックを揃えているため、余計なピークがなく、バンドアンサンブルでもギターが埋もれにくい。

最終的にはLA-2Aが音を滑らかに仕上げるので、耳障りな突っ張り感が少なく、心地よく前に出るサウンドを作りやすい。

このように、1176 → LA-2Aは「速いコンプレッサーでピークを制御 → ゆるやかなコンプレッサーで全体を包み込む」という二段階処理ができ、ハードな演奏でもナチュラルでも、幅広いスタイルに対応できる定番のコンプチェインです。

ギターだけでなく、ベースやボーカルなどにも応用されるメジャーなアプローチなので、一度試してみる価値は大いにあります。

LA-2A → 1176

LA-2A → 1176という順番は、先にゆったりしたオプティカルコンプレッションで全体のダイナミクスを緩やかに整え、その後にFETコンプの1176でピークやアタックをよりタイトに仕上げるという二段構えです。

1176 → LA-2Aとは逆の順番になるため、得られるサウンドキャラクターもやや異なります。以下、主なポイントをまとめました。

まずLA-2Aでウォームかつナチュラルに整える

ゆるやかなアタックとリリースを持つLA-2Aを先に使うことで、演奏全体の大きなダイナミクスや強弱を自然に均し、アタックを潰しすぎないウォームな基礎トーンが作られます。

音色の角が取れ、若干ソフトフォーカス気味になる印象があるため、強いピークはそれほど抑えられず、あくまで「音のボリュームをマイルドにまとめる」工程となります。

次に1176でピークをしっかりコントロール&押し出し感を加える

1176は速いアタックと高いレシオ設定が可能なため、LA-2Aで整えきれなかった瞬間的なピークやアタックを素早く引き締められます。

「柔らかい下地(LA-2A)+鋭い輪郭(1176)」という組み合わせになるため、少しウォームさを保ちつつも最終的にアタックをビシッとまとめ、前に出るサウンドを作りやすいです。

“ナチュラルさ”と“パンチ”を両立したコンプチェイン

LA-2Aが先にかかることで、楽器全体の雰囲気はウォームでナチュラル寄りになり、いわゆる「コンプっぽさ」を感じさせにくい点がメリットです。

その後、1176で必要な分だけアタックやピークを制御・強調するため、最終的にはパンチがしっかり残る、程よいアグレッシブ感のあるサウンドに仕上がります。

“軽くまとまった音”をさらに引き締めるイメージ

1176 → LA-2A 順であれば「厳格にピークを抑えてから、ソフトにまとめる」方向ですが、LA-2A → 1176 順では「まず軽く丸めてから、最後にキレを加える」方向です。

したがって、アタックをゴリゴリに潰したくないけど、最終的にはしっかり前に出したい、という場合に適したアプローチと言えます。

まとめると、LA-2A → 1176の順番は、柔らかく余裕のあるコンプ感を先に作り、その後で1176の鋭いアタック制御とリミッティング機能を活かして音を前面に押し出すスタイルです。ウォームさやナチュラルさを保ちつつ、最終的な輪郭をシャープに仕上げたい場合には、このチェインが相性抜群となります。

DynaComp → 1176

DynaComp → 1176 という順番でコンプレッサーを重ねると、まず「DynaComp特有のローファイかつファンキーな“スクイッシュ感”」を先に作り出し、それをさらに 1176 が補正・補強するような二段掛けとなります。

結果的に、味わいのある押し出し感とタイトさを両立させるアグレッシブなコンプサウンドが得られるのがポイントです。以下に主な効果をまとめます。

DynaCompで“スクイッシュ”と中域の個性を先に作る

DynaComp はクラシックな回路構成で、強めにかかると独特のローファイ感とミドルの押し出しが生まれます。

ファンキーなバッキングやカントリー系のスナップ感など、いわゆる「粘っこいコンプサウンド」を先に作り込むイメージ。

ここでキャラクターをしっかり加えられるので、「あえて荒々しさやクセを前面に押し出したい」場面で活躍します。

1176がピークを制御しつつ音の輪郭を際立たせる

DynaCompで作られたスクイッシュ感やミドルの塊を、1176の速いアタックで整えるイメージです。

1176はピークコントロールに長けているため、DynaCompで過剰に潰したアタックを必要に応じてビシッとまとめ上げられます。

ミッドが強めに押し出された音に対してもアタックをしっかり際立たせるため、バンドアンサンブル内でも埋もれにくいサウンドになります。

荒々しさとタイトさを両立したアグレッシブなサウンド

1段目の DynaComp で加えた“味”を、2段目の 1176 が引き締めることにより、ローファイ寄りの粘りとハイファイ寄りのタイトさを同時に得られます。

ロックやブルース、ファンク系のリフ・ソロで「ちょっと激しめだけどモダンにまとまった音にしたい」場合に好相性。

強いコンプレッション感を残しつつも、トランジェント(音の立ち上がり)をコントロールできるため、アンサンブルのなかでギターが主張しやすくなります。

サステインや音圧の確保にも効果的

DynaCompで潰したあとに 1176 がさらにレベルを補整してくれるため、結果的にロングサステイン+パワフルな音圧が得られやすい組み合わせです。

1176 のレシオを高めに設定すれば、DynaComp のスクイッシュ感をさらに押し込んで、ソロやリードで存在感のあるトーンが作れます。

とにかく前に出るギターサウンドを作りたいときに、かなり有効な二段掛けと言えます。

このように、DynaComp → 1176 は「まず荒々しくスクイッシュさせ、次にアタックとピークを引き締める」という二段構えで、ヴィンテージライクなクセとモダンなタイトさを掛け合わせるアグレッシブなコンプチェインです。

ファンキーなバッキングからロック系のリフ、リードまで幅広く使えますが、強いコンプ感が好みである方や、個性的なミドルレンジの押し出しを求める場面で特に威力を発揮します。

上記で紹介した組み合わせはシリーズ接続設定時の物です。

MAXには他にもパラレル、エクスクルーシブ、スプリットといった接続設定があるので、驚くほど多くの効果バリエーションが期待できます。

接続設定(ルーティング)は専用アプリから設定できるので、その点に関しては事項で解説します。

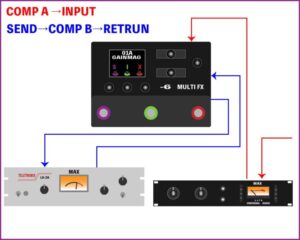

専用アプリによる設定

UAFX Control アプリを使うと、ペダルのルーティング、サイドチェーンの設定、プリアンプEQなどを詳細にカスタマイズできます。

ルーティング

UAFX MAXでは、専用アプリを使うことでCOMP AとCOMP Bの接続方式を自在に変更できます。

シリーズ、パラレル、エクスクルーシブ、スプリットといった多彩なルーティングモードを活用することで、音作りの幅を広げ、様々な演奏スタイルや用途に柔軟に対応可能です。

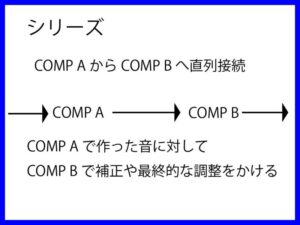

シリーズ(Serial)

例:コンプA → コンプB

どんな状況で使う?

“二段掛け”のメリットを最大限活かしたいとき

一段目で音のピークや音量を整え、二段目でさらにキャラクターを加える

いわゆる“1176 → LA-2A”のような定番スタジオチェインをペダルボードで再現したい場合に最適

実際のセッティング例

ファンクリズム+タイトさ

全体的なコンプ感が強くなりがちなので、オーバーコンプを避けたいときはレシオやスレッショルドをやや控えめに。

二段掛けでゲインリダクションが大きくなると、ノイズやホワイトノイズが増える可能性もあるため、設定は段階的に行うことがおすすめ。

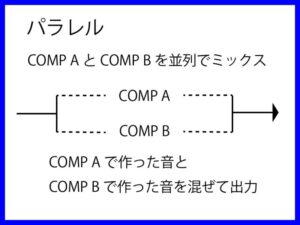

パラレル(Parallel)

例:コンプA と コンプB を並列でミックス

どんな状況で使う?

ドライ感をある程度残しつつ、圧縮したサウンドをブレンドしたいとき

「音の芯を失わずにコンプ感だけプラスしたい」「いわゆるNYコンプのような手法を取り入れたい」という場面

並列モードでは、それぞれの音量バランス(ミックス比)を上手くコントロールするのが重要。

RatioをOFFにすればドライ感のあるサウンドが作れる。

プリアンプを使った積極的な音作りも。

片方のコンプだけ異常に強い設定にすると、逆に不自然なコンプ音が目立ってしまう場合もあるため、微調整を繰り返してバランスを探る。

具体的な使用例

DynaCompをコンプA、LA-2AをコンプBに設定し、並列でミックスするセッティングを試すと、以下のような効果が得られます。

DynaCompがアタックを強調

DynaCompのスクイッシュ感がアタックを際立たせ、特に中域の押し出しが強調されます。これにより、ファンキーなカッティングやパンチの効いたコードストロークが前に出やすくなります。

LA-2Aがナチュラルさを補完

LA-2Aのゆるやかでウォームな圧縮が、DynaCompの強いキャラクターを緩和し、全体をふんわりまとめてくれます。音のピークが過剰に目立つのを防ぎつつ、サウンド全体に厚みと滑らかさを加えます。

両方の特性を活かしたバランス感

並列接続のため、DynaCompのアグレッシブな部分とLA-2Aのナチュラルな部分が混ざり合い、音の芯を失わずに適度なコンプ感が得られます。このセッティングは、バンドアンサンブルの中でのコードバッキングや、カントリー系リフなどに最適です。

バランスの調整がカギ

両者のミックス比を慎重に調整しないと、DynaCompが強すぎて耳障りになったり、LA-2Aが目立ちすぎて音がぼやける可能性があります。

バランスの良い設定を探ることで、それぞれの良さを最大限引き出せます。

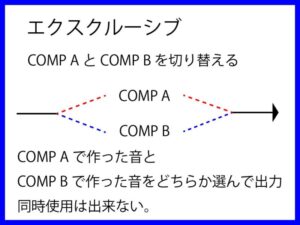

エクスクルーシブ(Exclusive)

例:コンプレッサーA と コンプレッサーB を切り替えて使用

どんな状況で使う?

ライブ中のシーンごとにまったく違うコンプを使い分けたい場合

例:クランチ用にDynaCompをセット、リード用には1176をセットし、とっさにスイッチングしたいとき

「ソロになったら1176のハイレシオで強く潰して音を前に出す」など、曲のセクションに合わせたオンオフを簡単に切り替えられるのが強み

フットスイッチの使い方がポイント。

片方をオンにしている状態で切り替えると、ノブ位置や設定が「ジャンプ」する可能性があるので、ライブ前に確認しておくことが大切。

エクスクルーシブモードの場合、それぞれのコンプのアウトプットレベルを合わせておかないと、切り替え時に音量差が大きく生じるので注意。

具体的な使用例

DynaCompと1176をエクスクルーシブモードで切り替える設定は、ライブやセッションで複数のサウンドキャラクターを瞬時に切り替えたい場合に最適です。

DynaCompをリズム用に設定

DynaCompはカッティングやコードバッキングにぴったりです。中程度のCOMP設定で、中域の押し出し感とスクイッシュ感を活かしたカッティングサウンドが得られます。ファンキーなリズムプレイやカントリー調のリフで、バンドアンサンブルにリズミカルな存在感を加えられます。

1176をリード用に設定

1176はレシオを高めに設定して、ソロやリードプレイ用にアタック感とサスティンを強調します。リードパートでは、ギターの音量を前に押し出し、速いアタックでピッキングニュアンスを際立たせます。特にロックやハードロック系のソロで、バンド全体の音に埋もれず、強烈な存在感を発揮します。

使用例:曲のセクションごとにスイッチング

たとえば、バース部分ではDynaCompをオンにしてファンキーなカッティングやタイトなリズムを演出し、サビやギターソロでは1176に切り替えて音を太くし、目立たせます。このスイッチングをフットスイッチ1つで実現できるのがエクスクルーシブモードの強みです。

音量と設定の確認

切り替え時に音量差が出ないよう、DynaCompと1176のアウトプットレベルを事前に揃えておく必要があります。

また、ジャンプ設定(ノブの位置と実際の設定値のズレ)を避けるため、リハーサルで十分に動作を確認しておくと安心です。

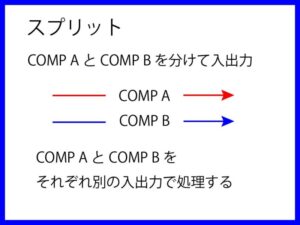

アップデートで追加された「スプリットチェイン」

UAFX Controlアプリのアップデートによって、新たに「スプリットチェイン」というルーティングモードが追加されました。

これは従来の「シリアル」「パラレル」「エクスクルーシブ」とは異なり、COMP A と COMP B をそれぞれ別の入出力で処理することができる機能です。

まだ日本国内の代理店では正式なアナウンスがされていないようですが、もちろん国内でも使用可能な機能なのでその魅力を解説します。

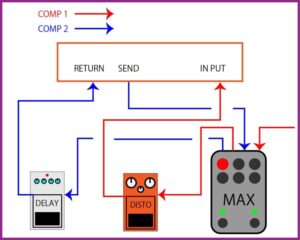

スプリットチェインの概要

シリアルやパラレル、エクスクルーシブでは、1つの入力信号を2つのコンプの中でどのように通すか(直列・並列・排他)を設定します。

スプリットチェインはさらに進んだ形で、COMP AとCOMP Bを個別の入出力へ割り当てるため、物理的に別々のラインで処理可能。

たとえば、IN 1 / OUT 1 が「COMP A専用の経路」に、IN 2 / OUT 2 が「COMP B専用の経路」になるイメージです。

具体的な使い方

ギター直後とアンプのセンドリターンを分ける

例として、ギターからの信号をまずCOMP Aに通し、そこからアンプの入力へ。

一方、アンプのセンドリターンにはCOMP Bをインサートする形で接続。

こうすることで、ギター直後のドライ信号はCOMP Aで事前に整えつつ、アンプの歪みや音作りを経た後、センドリターンでCOMP Bによる最終的なダイナミクスコントロールを行うことができます。

「アンプ前のコンプ」「アンプ後(エフェクトループ内)のコンプ」というセオリーを、一台のUAFX Maxで実現できるのが大きなメリットです。

従来のモードでは、どうしてもコンプ2台を同一ライン上でしか活用できませんでした。

しかしスプリットチェインでは、必要に応じて2カ所に分散配置できるため、音作りやダイナミクス制御の自由度が大幅に向上します。

特にハイゲインアンプで、クリーンブーストとハードリミッティングをそれぞれ独立させたい場合や、プロセッサー内で音色を作り込みたい場合に威力を発揮します。

2025年1月時点で、本機能は本国では既にアナウンス・マニュアルも実装済みですが、日本代理店からの告知が追いついていない状況のようです。

勿論国内でもUAFX Controlアプリのファームウェア更新で使えるようになっているため、今後のアップデートやサポート情報をこまめにチェックしておくと良いでしょう。

知る人ぞ知る機能であり、これを活用できるとMaxの性能を最大限に引き出せるため、多くのギタリストに知ってもらいたいポイントです。

実際筆者もスプリットチェインをよく使用しています

ギターからMAXのCOMP Aに接続し、GT-1000COREへインプット

GT-1000COREのSEND/RETURNにMAXのCOMP Bをインサートしています。

COMP Aは1176、COMP BはLA-2Aを使用する事が多いのですが

LA-2Aでカッティングするのも好きなので両方ともLA-2Aを選ぶ事もあります。

GT-1000COREには任意のポジションに二系統のSEND/RETURNを配置できるので

COMP A COMP Bそれぞれを別々のSEND/RETURNに接続するなど便利に使っています。

このように、スプリットチェインはUAFX Maxの2系統のコンプを物理的に別経路へ振り分けられる画期的なルーティングモードです。ライブやレコーディングなど、シチュエーションに応じてフレキシブルにコンプの配置を変えられるため、機材の有効活用という面でも大きなアドバンテージがあります。ぜひ最新のファームウェアをチェックしながら試してみてください。

1176のサイドチェインベースフィルター

1176モードにおけるコンプレッションの検出回路に対して低域を除外するフィルター(サイドチェインベースフィルター)を設定できます。

これは、コンプが働く際に過剰な低音成分をトリガーにしないようにするための仕組みです。特に、ギターの場合は低域が急に大きく振れることで不自然なポンピング(音量が脈打つように上下する現象)が起こりがちですが、このフィルターを適切に設定することでよりナチュラルかつスムーズなコンプレッションを得ることができます。

サイドチェインベースフィルターの効果

低域の過剰なトリガーを防ぐ

1176はアタックが非常に速く、しかも高いレシオを設定できるため、強いコンプレッションが得られます。

その反面、低域が大きく入ってきた場合は一気にコンプが発動してしまい、強いポンピングが生じることも。

サイドチェインベースフィルターが有効になると、検出回路に入る低音部分がある程度カットされるため、突発的な低域のピークがトリガーになりにくくなります。

ポンピングを減少させ、より滑らかなダイナミクスに

低域を除外して検出することで、「バスッ」と瞬時にコンプが働きすぎる状況が緩和されます。

その結果、急激なゲインリダクションが減って、音量の上下が穏やかになり、アンサンブル内でも耳障りになりにくいコンプレッションを実現できます。

たとえば、ギターの6弦の強い低音や、ベースライン寄りのリフを演奏する場合でも、適度にフィルターを入れることでくっきりしたアタック感は保ちつつ、ポンピングの不自然さを抑えられます。

ベースギターや多弦ギターにも応用可能

UAFX Maxは、ギターだけでなくベースや7弦、8弦ギターなどの重低音を扱う楽器にも対応できます。

サイドチェインベースフィルターを使うことで、極端に低い音域がコンプを過剰に発動させるのを防ぎ、音の芯は残しつつダイナミクスをコントロール可能です。

このように、1176のサイドチェインベースフィルターはコンプの検出回路をチューニングすることで、ポンピングを抑えつつスムーズなコンプレッションを得られる便利な機能です。

ハイゲインなリフや低音を多用する演奏スタイルだけでなく、クリーンサウンドでも「低域に反応しすぎるな」と思ったときに試してみると、より自然な仕上がりになることが多いでしょう。

A610のEQ

各チャンネルのプリアンプに対してEQを設定でき、音のキャラクターを微調整可能です。

LOW EQ

100 Hz 以下の周波数を調整します。低域を 6 dB カット/ブーストできます。Low EQ を Off に設定すると、低域のレスポンスがフラットになります。

HIGH EQ

10 kHz 以上の周波数を調整します。高域を 6 dB カットするか、3 dB または 6 dB ブーストすることができます。High EQ を Off に設定すると、高域のレスポンスがフラットになります。

電源に関する注意事項

駆動させるための電流が9V 400mということもあり、一般的なペダルに比べると電流量が高く、使用できるパワーサプライに制限があります。

また、MAXはデジタルエフェクトなので、エフェクターボード内ではアナログエフェクトと一緒に組まれることが想定されます。

アイソレートされていない電源を使用するとノイズの原因となるため、公式もアイソレート推奨としているのだと推察されます。

必ず9V/500mA 以上のACアダプターを使用していただくか、9V 500mA以上のアイソレート出力があるパワーサプライを選べば安心です。

具体的には

VITAL AUDIO POWER CARRIER VA-08 MKII

なんかが候補に挙がるかと思います。

VITAL AUDIO POWER CARRIER VA-08 MKII

VA-08MKIIはすべてのポートをアイソレート(独立)した、エフェクトペダル用のパワーサプライで、電源出力は9V/最大で500mAを6系統供給。さらに9V/12V/18V可変の最大800mAを2系統装備。余裕の電源容量(総電流容量:2000mA)と可変電圧仕様の2ポートにより、高電圧駆動タイプのエフェクターも余裕を持って使用可能!

動作が不安定、ノイズが乗るというトラブルが起きた際には真っ先に電源周りからチェックしてみてください。

MAX の魅力

実際に所有してみてわかった「MAX Preamp & Dual Compressor」の魅力を、率直な感想を交えてご紹介します。

音質や多機能ぶりだけでなく、使い込むほどに愛着の湧く部分も多いのが特徴です。

スタジオコンプの名機が二台収録されている

ギター用のエフェクターとして、LA-2A と 1176 を同時収録しているコンプレッサーは、実はほとんど見かけません。

どちらも歴史的に評価の高い「スタジオコンプの名機」ですが、ギター向けペダル形状で両方をまるごと楽しめるのは MAX の大きな強みです。

コストパフォーマンスの高さ

FETコンプ(1176系)やオプティカルコンプ(LA-2A系)は、単体でも比較的高価な製品が多いのが実情。

そこにDynaCompまで含めた3種を一本のペダルで網羅しているのは、ある意味“破格”と言っても過言ではありません。

もちろん、他ブランドからもギター用として特化させたFETコンプやオプトコンプは出ています。

とはいえ、ここまでレコーディング定番の「1176」と「LA-2A」を一台で揃えられるモデルはなかなかないため、その点で MAX は強く個性を放っています。

実機に則した効果範囲

MAXに搭載されている各コンプモデル(LA-2A、1176、DynaComp)は、それぞれの実機の特性や効果範囲に忠実に設計されています。

たとえば、LA-2Aでは緩やかなアタックとリリースが特徴で、音を自然にまとめるようなコンプレッションが得られます。

一方で、1176はその対極ともいえる超高速のアタックとリリースが特徴で、音のピークを精確にコントロールしながらタイトなサウンドを生み出します。

このように、MAXのコンプレッサーは実績のある名機の特性を忠実に再現しており、音作りにおける安定感と信頼性を保証しています。

もし、これが極端に広範囲なアタックやリリース調整、完全自由なスレッショルドや入力ゲイン設定が可能だった場合、複雑な調整が必要となり、むしろ扱いづらさを感じることもあるでしょう。

しかし、MAXはあえて実機を逸脱しない範囲で設計されており、無駄に多機能化せず、名機としての特性を最大限に活かせるよう作られています。

変に多機能すぎないことで、必要な効果を直感的に得られ、音作りの方向性が迷わないのもこのエフェクターの魅力の一つです。

この「限定性」がむしろ最大の強みであり、名機の特性を損なうことなく、演奏者が自信を持って音作りに臨むことができるよう設計されています。

MAXは、名機の効果範囲を忠実に再現することで、音楽制作や演奏の場で常にパフォーマンスを担保してくれるエフェクターです。

シンプルでありながら本質を押さえた設計が、多くのユーザーから評価される理由となっています。

コンプを使う楽しさを味わえる

UAFX MAXは、単に音を整えるためのツールにとどまらず、コンプレッサーを操る楽しさを教えてくれるエフェクターです。

要所でオンにしてサウンドを劇的に変化させたり、常に掛けっぱなしにして安定感を得たり、さらにはルーティングを工夫して音作りの可能性を広げたりと、無限の楽しみ方があります。

使うほどに「もっと上手く使いたい」「次はこうしてみたい」という探究心が刺激される、音楽をプレイする喜びを再発見させてくれる1台です。

ルーティングの自由度

MAXにはシリーズ/パラレル/エクスクルーシブ/スプリットという4つのルーティングモードが搭載されており、これが音作りの幅を大きく広げます。

たとえば、1176とLA-2Aを直列に繋いでピークを抑えつつ滑らかに仕上げる「シリーズモード」、二種類のコンプレッションをミックスする「パラレルモード」、フットスイッチで2つのコンプを切り替える「エクスクルーシブモード」、そしてギター直後とアンプのセンドリターンにそれぞれ別のコンプを配置できる「スプリットチェインモード」など、さまざまなセッティングが可能です。

この自由度によって、自分だけの音作りを探求する楽しさが生まれます。

設定を試行錯誤するプロセス自体がワクワクする体験であり、プレイヤーの創造力を引き出してくれるのが魅力です。

探求を促す“沼の深さ”

コンプレッサーは「コンプ沼」と呼ばれるほど、多くのプレイヤーやエンジニアを引き込むエフェクターですが、MAXはその探究要素をさらに深めてくれます。

一台で複数のコンプと多彩なルーティングを試せるため、「次はこう使ってみよう」「もっと面白いセッティングがあるかも」と、無限の可能性を模索する楽しみがあります。

特に、スタジオでの音作りに近いアプローチを足元で実現できるため、単なるエフェクターを超えた「音楽制作のツール」としても評価されるべき1台です。

音楽を楽しむ原点に立ち返る

MAXを使うことで、「楽しんでこその音楽」「楽器を扱う喜び」という原点を思い出させてくれます。

ただ移動するための車ではなく、あえてマニュアル車を選んで運転そのものを楽しむような感覚です。

音を細かく調整しながらその変化を聴き比べる楽しさ、理想のサウンドを追求する過程は、音楽や楽器に向き合う喜びそのものです。

その結果、演奏や音作りへの熱意がさらに高まり、「もっと自分の音を磨きたい」と思わせてくれるペダルでもあります。

使用者の成長を促す

MAXは、その柔軟性と奥深さによって、使用者自身の成長を促すエフェクターでもあります。

最初はシンプルなセッティングから始め、使い込むうちに自分だけのルーティングや音作りのテクニックを発見する楽しさが得られるでしょう。

また、LA-2Aや1176などの名機に忠実な特性を通じて、実機に近い感覚を学ぶことができる点も特筆すべきポイントです。

コンプレッサーの本質を知り、自分の音楽の可能性を広げるきっかけを与えてくれるMAXは、単なるツールを超えた「音楽を楽しむためのガイド」として、長く愛用できる1台と言えるでしょう。

デザインが良い

UA(Universal Audio)は、音楽機材の世界において、Apple的な存在と例えられることがあります。高品質かつスタイリッシュな製品を次々とリリースし、多くのファンを獲得しているブランドです。

所有感をくすぐるビジュアル

UAFXシリーズはどのモデルも洗練された筐体と作り込みの良さが光っており、MAX も例外なく高級感があります。

シルバーを基調としたカラーリングや、堅牢さを感じるノブ・スイッチなど、持っているだけで嬉しくなるデザインです。

パッケージへのこだわり

※もはや箱が主役ってくらいUAFXの外箱はカッコいい!

Apple製品の外箱が「開封体験」まで意識して作られているように、UAも外箱や専用アプリに至るまでデザイン・品質が徹底されています。

これにより、製品を開封してから実際に使うまでのプロセスで“所有感”がぐっと高まります。

“見た目こそが大事”を再認識

楽器やエフェクターは、音が良いのはもちろん大前提ですが、見た目や触れたときの感触も重要な要素です。

UAのプロダクトは、その「目に見える部分」へのこだわりがユーザーにもしっかり伝わるため、手元にあるだけでテンションが上がるという声も少なくありません。

以上のように、MAXの良い所としては、

LA-2A/1176/DynaComp という充実のコンプラインナップ

複数ルーティングによる多彩なセッティング

所有感を高めるデザインやパッケージの完成度

などが挙げられます。

「スタジオクオリティを持ち運べる」という言葉がぴったりなペダルであり、ギタリスト・ベーシストにとっては長く付き合える一台となるでしょう。音作りも奥深いので、ぜひじっくりと探求してみてください。

イマイチな点

UAFX Max Preamp & Dual Compressorは非常に多機能かつ高品位なサウンドを実現する一方で、操作面や拡張性において「もう少しこうだったら」という部分も見受けられます。

ただしそんなイマイチな点が実はMAXの強み、魅力の一つでもあるという気づきに繋がることもありました。

ここでは、実際に使用する際に気になるポイントをまとめました。

各コンプモードによって一部のツマミが無効になる

Maxには、Dyna Comp、LA-2A、1176という3種類のコンプモードがそれぞれ独自のパラメーターを持っています。

たとえばLA-2AやDynaCompでアタックやレシオなどの一部ノブが無効になり、回しても音に影響が出ない場合があります。

ペダルのLEDが高速点滅して「このノブは効果がありません」とアラートを出してくれるものの、慣れるまでは「今どのツマミが使えるのか?」と戸惑うこともあるでしょう。

ただしこれは実機の仕様を逸脱しないデザインになっているからこそなので、良く言えば細部まで作り込まれているからだと考える事も出来ます。

操作していない方のコンプ設定が確認できない仕様

Maxでは、COMP 1 と COMP 2 を同時に使っているとき、“COMP SELECT”スイッチで選択しているコンプのみノブ操作が可能。

つまり、もう片方のコンプのパラメーターが何に設定されているかは、ペダル本体を見ただけではわかりません。

スイッチを切り替えないと、実際の設定値とのズレ(ノブ位置のジャンプ)も確認できないため、ライブやリハの合間に素早く微調整したいときには扱いづらいと感じるかもしれません。

せめてプリセットメモリーなど、よく使う設定を瞬時に呼び出せる機能があっあたら便利だったかもなーと。

ここも慣れが必要です。

プリアンプ単体使用ができない

内蔵のUA 610プリアンプは非常に魅力的ですが、コンプを完全にオフにしてプリアンプだけを使うといったモードは用意されていません。

現状では、「PREAMPノブを最小(オフ)にしない限り、コンプと組み合わせる形で使う」という設計です。

いわゆる「プリアンプペダル」としての単体利用ができないため、プリアンプ部分だけで音色補正をしたいという用途には向きません。

コンプのレシオをOFFにすることで対応できそうではありますが、プリアンプ単体のモードもあると良かったかなーと思います。

プリアンプのオン/オフを外部フットスイッチなどで切り替えられない

プリアンプについてもう一点

プリアンプとコンプを別々に制御できれば、ライブ時やセクションごとに柔軟な使い分けが可能になるはず。

現状、プリアンプは内部的に常時組み込まれる構造のため、外部フットスイッチでオン/オフするなどの拡張性はありません。

たとえば「途中でプリアンプだけを素早く切り替えたい」といったシーンには対応しづらく、もう少し自由度があると嬉しいところです。

MAXの主たる機能はあくまでコンプレッサーである。

という基本に立ち返るべきなのかもしれませんが、せっかくビンテージプリアンプが搭載されているのであればそういった自由度もあって良かったかもしれません。

これが610プリを搭載したという仕様ではなく、単にプリゲインという機能として搭載されていたら無かった不満だったかなーと思います。

スレッショルドを単体で操作できない

MAXではCOMPツマミが入力ゲインやスレッショルドなどを包括的に連動して操作する設計になっています。このシンプルな操作性は、直感的で使いやすい反面、スレッショルドを個別に調整したいユーザーには少し物足りない仕様かもしれません。

特に、プロスタジオやDTMでコンプレッサーを使い慣れた方にとっては、「入力ゲインをそのままにスレッショルドだけを下げたい」「微調整をもっと細かく行いたい」と感じる場面もあるでしょう。MAXが初心者向けというよりは玄人向けのコンセプトで設計されているだけに、スレッショルド単体の調整ができない点は惜しいポイントと言えます。

とはいえ、MAXに搭載されているLA-2Aや1176といったモデルは、元となる実機の設計思想に近い形で配置されています。

実機の操作性を踏まえると、MAXのツマミ配置は過不足なく、むしろ使いやすい部類に属すると言えるでしょう。

そのため、実機やプラグインを使い込んだことがある方であれば、MAXの操作系統には十分納得できるのではないでしょうか。

このように、スレッショルド単独操作ができない点は設計の一つの特徴であり、実機をベースに考えると妥当な部分も多いです。

ただし、細かなダイナミクスコントロールを求めるユーザーにとっては、購入前に理解しておきたい仕様です。

アプリで操作できる項目が少なく、本体操作とのバランスがいまひとつ

UAFX Controlアプリを使えば、ルーティングやEQなど一部パラメーターを設定できますが、操作できる項目は思ったほど多くないのが現状です。

たとえばコンプパラメーターの詳細な調整をアプリで行えたり、本体操作でアプリを介さずとも細かい設定ができたりすれば、より使い勝手が向上しそうです。

一方で、UAFX全体としてはスプリットチェインなどの追加機能がアップデートで実装された実績があるため、今後のファームウェア更新で操作性が改善されるかもしれないという期待もあります。

また、操作できる部分に制限があることでアプリを立ち上げて操作する手間も頻繁には発生せず、もしもより多機能であった場合本体を操作しながらアプリも操作して、とより複雑なオペレーションが必要になっていたかもしれません。

こうした背景を踏まえると、「今の時点ではやや物足りないが、将来のアップデートで解消される可能性もあるし、別にこのままでも不便ではない」という意味で、指摘するべきか少し悩ましいポイントとも言えます。

以上のように、各コンプの回路仕様やUAFXの設計上仕方のない部分もありますが、実際に運用する際の注意点として把握しておくと機材選びの参考になるかと思います。

特に、ライブ中のセクション切り替えやスタジオでの微調整を素早く行いたい場合は、各コンプモードで使えるノブの違いやプリアンプが常時組み込まれる設計などを理解しておくことで、セッティング時の混乱を防ぐことができるでしょう。

どんな人におすすめなのか

MAX Preamp & Dual Compressorは、初心者向けに作られたコンプレッサーというよりも、ある程度コンプレッサーの基礎を理解している方や、コンプレッサーの重要性に気付き始めた方に向けた、より高度なサウンドメイクを実現するための機材です。

「ただ音を潰すだけのエフェクター」というイメージではなく、音圧、ダイナミクス、倍音、アタックの質感などをトータルでコントロールできるツールとして、さらに一段上の音作りを目指すプレイヤーにとって非常に魅力的な選択肢です。

では、このMAXがどんな人に最適なのか?具体的なケースを見ていきましょう。

1. 定番スタジオコンプを使いたい人

LA-2A・1176・DynaComp の3種類を自由に組み合わせることで、プロスタジオで長年愛用されてきた定番コンプのサウンドを手軽に再現できる

レコーディングで聴き慣れている「オプティカル」「FET」「クラシックDynaComp系」という異なるキャラクターを1台で堪能したい場合には最適

自宅やリハーサルでの音作りだけでなく、真剣にレコーディングやライブを考えているプレイヤーにもおすすめ

2. DTMなどでコンプの操作に慣れている人

UAFX Control アプリ経由でレシオやサイドチェーンベースフィルターなどを細かく設定可能

プラグイン感覚でコンプのパラメーターを触れるため、DAWでコンプをいじり慣れている方はスムーズに理解しやすい

FET(1176)やオプティカル(LA-2A)の回路特性を実際のハードウェア同様に近い形で反映しており、プラグインとの比較も楽しめる

3. 凝った使い方をしてみたい人

2つのコンプをシリーズ / パラレル / エクスクルーシブ / スプリットなど多様なルーティングで使い分けられ、探究心をくすぐる

「1176 → LA-2A」などの定番二段掛けや、「DynaComp → 1176」のスクイッシュ強めのコンビネーション、さらにはスプリットチェインで前段・後段を分離するなど、複雑なセッティングが一台で完結

いろいろ試すほどに奥深いので、音作りの自由度を最大限に求める人にぴったり

4. 長く使える間違いのないコンプが欲しい人

UA(Universal Audio)の長年培われてきたビンテージ機材のノウハウとモダンなデジタル技術が融合

ライブだけでなく、レコーディングやDTM、スタジオワークでも安心して使える安定性と汎用性を備えている

高品質な金属筐体や洗練されたデザインも相まって、所有感と信頼感を得られるため、一台のコンプをとことん使い倒したい人におすすめ

5. コンプで積極的な音作りをしたい人

MAXに収録されている3種のコンプレッサー(DynaComp、LA-2A、1176)は、それぞれが独特のサウンドキャラクターを持っています。

このため、単に音量を自然に整えるだけではなく、積極的に音色にキャラクターを加える用途に向いています。

例えば、DynaCompのスクイッシュ感でファンキーなプレイを際立たせたり、1176の鋭いアタック感でリードトーンを押し出したり、LA-2Aのウォームな圧縮感で柔らかなコードストロークを演出したりと、音作りの可能性を広げるコンプとしてのポテンシャルを秘めています。

一方で、「音量を自然に整えたい」「音色に色付けをしたくない」という目的の場合には、これらのキャラクターが逆に難儀する場合もあります。

とはいえ、コンプレッサーで積極的に音作りを楽しみたい人にとっては、MAXの多機能性やキャラクターの豊かさは非常に魅力的で、試行錯誤の楽しさを提供してくれるエフェクターといえるでしょう。

音色をデザインする要素としてコンプを使いたい方には、MAXは非常におすすめの一台です。

以上のように、UAFX MAX Preamp & Dual Compressor は「多彩なコンプを一度に使いこなしたい」という人にはもちろん、「プラグイン感覚で緻密にパラメーターをいじりたい」、「ライブでもレコーディングでも妥協なく音を作りたい」といった欲張りなプレイヤーに向いたペダルです。

探究心が尽きないコンプレッサーを求めるなら、確実に候補に入れておきたいモデルといえます。

UAFX MAX Preamp and Dual Compressor

3つの伝説的リミッターと象徴的チューブプリアンプのカラフルなサウンドをあなたの足元に再現します。

DynaComp、LA-2A、1176、は単体でも買える

DynaCompが現在もMXRからリリースされていることは説明するまでもありませんが

UAFX では、1176、LA-2A の単体ペダルもリリースされています。

単体特化機としてMAXでは操作できない部分までカバーされています。

この二台を足した金額でMAXと同じくらいの価格になるので、例えば既にDynaCompを所有している場合や

LA-2A、1176だけ欲しいという場合は単体購入も俄然ありです。

MXR M102 Dynacomp

独特の甘くパーカッシブなトーン、ロングサスティーンが印象的な名機。Sensitivityでサスティンとパーカッシブ感をコントロール。

UAFX TELETRONIX LA-2A

簡単にパラレル・コンプレッションを楽しめるミックス・コントロール

切り替え可能なトゥルー/バッファー・バイパス、ストック/ファスト・アタック・スイッチを搭載

時代を超越した UA の設計とクラフトマンシップにより、長きに渡って信頼できるパフォーマンスを提供

UAFX 1176 Studio Compressor

1台の 1176 がもたらす繊細なスクイーズから、Lowell George のように2台をパラレルで使ったエンドレスなサステイン、あるいは Led Zeppelin IV のコンプレッション・クランチに至る、伝説的な 1176 の「トリオ・セットアップ」を活用すれば、数多の名盤で聴かれたものと同じ象徴的なトーンとエフェクトを得ることができます。

MAX は 3 種類のコンプ+プリアンプで総合力が魅力です。

単体モデルは特化型ならではのシンプルな操作性や奥深い調整があり、それぞれ違った魅力があります

個人的には普段からDTMなどでLA-2Aや1176を使用しているという方は単体の方がより使いやすいのかなーと思いますし

美味しいとこ取りのハッピーセットが良いという事であればLA-2Aと1176を同時に収録しているエフェクターは他に類に見ないのでMAX一択かと思います。

まとめ

UAFX シリーズの MAX Preamp & Dual Compressor は、まさに「ハッピーセット」と呼べる万能ペダルです。

LA-2A・1176・DynaCompの3種類のコンプレッサーを状況に応じて使い分けるだけでなく、UA 610プリアンプとの組み合わせでサウンドを深く作りこめます。

さらに UAFX Control アプリを使った詳細設定により、より深く踏み込んだギター/ベースのトーンを追求できる点も魅力。

定番コンプを一度に網羅したい方、ライブでもレコーディングでも柔軟に対応したい方は、ぜひ一度チェックしてみてはいかがでしょうか。